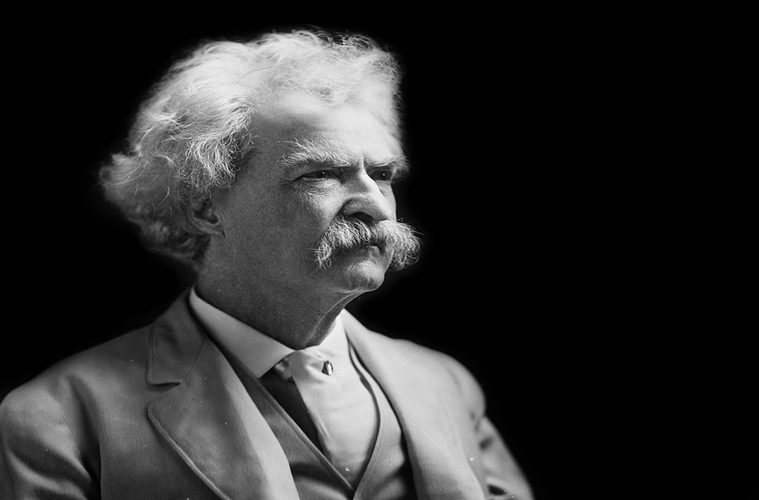

Mark Twain, penulis yang amat berbakat bikin orang tertawa, pada 1880 menerbitkan A Tramp Aboard, sebuah autobiografi tentang perjalanannya bersama temannya Harris (aslinya bernama Joseph Twichell).

Keahlian guyonnya membuat saya berkesimpulan: siapa pun yang kepingin bikin buku jalan-jalan, hendaknya meniru buku ini. Dari buku ini pula kita mengerti kenapa Mark Twain bisa menemukan hal lucu dari sudut mana saja. Selain minatnya terhadap bahasa, itu juga karena dia punya banyak teman.

Saya juga punya banyak teman. Bakwan atau risol yang hendak saya makan, misalnya, biasanya saya namai dulu. Namanya harus bagus dan punya makna yang dalam, boleh dari bahasa Ibrani atau Sunda. Ada banyak situs yang dengan baik hati merangkum nama-nama indah dari berbagai bahasa plus artinya. Dengan memiliki nama, seperti halnya boneka beruang atau anjing peliharaan, gorengan-gorengan itu resmi menjadi teman saya.

Meski singkat, pertemanan kami cukup intens. Setelah saya kunyah pelan-pelan, lalu saya telan, selesai sudah peran mereka sebagai teman. Saya akan selalu mengenang mereka: Cindy, Athena, Jatmiko, Johan, Yumeko, Barbara, Tjasmito, Rudi, Kurniawan.

Hingga suatu hari saya bertemu beliau, yang akhirnya mengubah persepsi saya mengenai “teman”.

Mulanya kami hanya bertemu di media sosial. Beliau berjualan buku bekas secara online. Beliau, seperti mereka yang saya temui di media sosial, hadir dengan meminjam fisik Gojira, komputer saya. Kadang beliau meminjam tubuh Wawan Airlangga, ponsel pintar saya. Saat itu saya masih merasa aman berkomunikasi dengan beliau, sebab kami hanya saling balas twit atau tanggap-menanggap komentar di status Facebook.

Sampai saya memutuskan untuk membeli dagangan beliau.

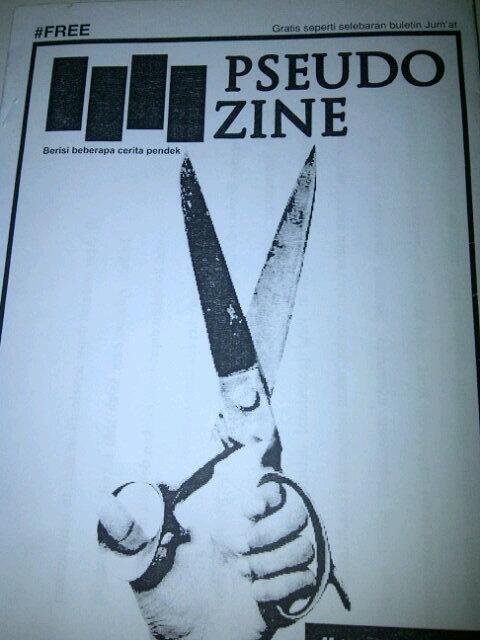

Dua hari kemudian buku itu datang bersama sebuah zine fotokopian. Beli buku berbonus zine, usaha yang bagus untuk membuat saya terkesan. Zine beliau berisi kumpulan cerita pendek dari orang-orang yang beliau temui di media sosial; orang-orang yang juga punya blog dan secara rutin memperbaharui kontennya.

Zine itu juga memuat ilustrasi dan dihiasi sampul yang, yah, menyiratkan pemberontakan. Kaleng susu pun akan terlihat memiliki jiwa pemberontak jika dipasangi logo Black Flag.

Setelah kedatangan kiriman itu, kami mengobrol lewat aplikasi obrolan. Begini kira-kira obrolannya (B untuk Beliau, S untuk Saya).

B: Rabu 18.47

“mzdio”

B: Rabu 18.48

“hhe”

S: Rabu 18.49

“ya, da apa mz?”

B: Kamis 13.43

“gpp”

B: Kamis 13.44

“hhe”

B: Kamis 17.28

“ada ga?”

S: Kamis 17.29

“ada apa ni?”

B: Kamis 17.30

“itu”

Percakapan tidak pernah berlanjut hingga dua atau tiga hari ke depan. Lalu beliau akan melanjutkan percakapan tanpa maksud yang penting dengan pola serupa. Menakjubkan.

Setelah akhirnya percakapan kami berkembang, saya jadi tahu beberapa hal tentang beliau: suka menggambar, tinggal di sekitar Pamulang, dan… cuma segitu yang saya tahu. Singkatnya, kami memutuskan untuk berkolaborasi. Saya punya cerita dan beliau bisa menggambar, kenapa kami tidak membuat komik? Dan ide ini tentu membuat kami harus bertemu.

Siang yang membikin deg-degan itu tiba. Saya tidak tahu apa yang beliau pikirkan sebelum bertemu saya, tetapi saya tahu apa yang saya pikirkan tentang beliau: bakwan.

Di luar dugaan, ternyata beliau, secara fisik, manusia sungguhan. Bukan bakwan. Semula saya kira saya hanya bisa berteman dengan gorengan dan semua akun yang saya temui di jejaring sosial adalah bakwan. Sementara ini sungguhan. Bukan apa-apa, ini semacam mekanisme pertahanan diri, lumrah dimiliki manusia.

Jika Mark Twain adalah orang paling lucu di Amerika, beliau ini orang paling rendah hati yang pernah saya kenal.

Suara beliau amat kecil dan dengan kebiasaan menghilangkan objek dan keterangan dalam kalimat, yang semula saya kira hanya berlaku dalam chat untuk menghemat karakter tapi ternyata juga diterapkan dalam percakapan sehari-hari, membuat potensi beliau melukai lawan bicaranya akibat salah ucap hanya 0,1%. Sekaligus mencerminkan pembangkangan dengan cara yang santun.

Beginilah seharusnya punk.

Beginilah cara menjatuhkan pemerintahan yang efektif. Beginilah menghadapi gubernur sableng. Kalau beliau berhadapan dengan Harto di tahun 1987, niscaya Harto segera menyerahkan jabatan presiden kepada beliau. Menyerah tanpa syarat.

Belakangan beliau banyak membantu teman-temannya membuat ilustrasi buku. Ilustrasi beliau bisa ditemukan dalam kumpulan cerpen Bakat Menggonggong karya Dea Anugrah, pensiunan wota yang tahun depan akan mendapat gelar Putra Daerah Terbaik Bangka (semangat, Dea!), juga di sampul novel Kiat Sukses Hancur Lebur-nya Kak Martin Suryajaya yang pandai, dan lainnya.

Suatu hari Paman Yu, pria flamboyan yang berpura-pura menjadi Yusi Avianto Pareanom yang kumcernya sering dipakai Man Dhani untuk menggiring cewek-cewek ke dalam pelukannya, menanyakan nomor rekening kepada beliau untuk keperluan membayar honor pembuatan sampul novel Kiat Sukses Hancur Lebur. Beliau memberi nomor dan nama pemilik rekening.

“Ini ‘S’-nya apa?” tanya Paman Yu.

“Nanti juga tahu sendiri. Hhe,” jawab beliau.

Bayangkan sebuah daratan yang dilanda tuarang bertahun-tahun, lalu bayangkan sebongkah awan kumulonimbus berbentuk kawanan domba sedang pesta bujang tersesat di atasnya, menumpahkan air. Byur.

“Adapun nama Mas Teg yang asli adalah Teguh Sabit…. Ntap!”

Pesan dari Paman Yu di bulan Juli 2016 itu menambah sedikit pengetahuan saya tentang beliau. Bahkan penyelam profesional pun tak akan sanggup mengira-ngira kedalaman beliau. Minimal kini saya sudah bisa menyebutkan nama lengkap beliau sehingga saya tidak merasa bersalah mengaku-aku sebagai teman beliau.