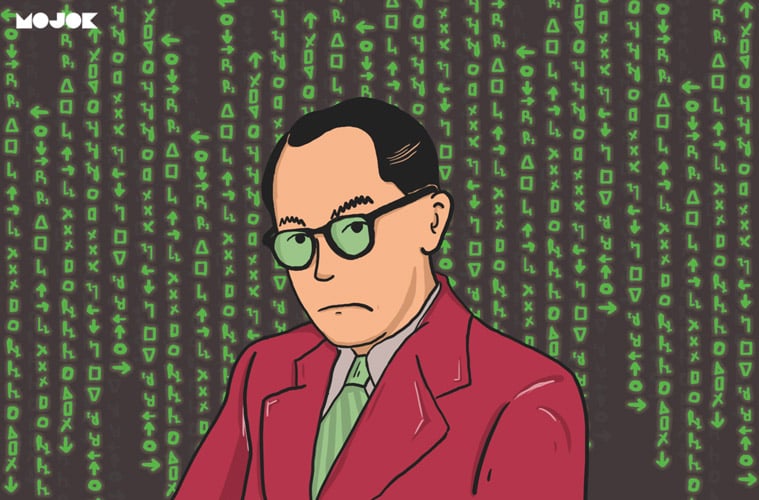

MOJOK.CO – Mohammad Hatta ternyata salah satu aktor dari berubahnya Pembukaan UUD yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dari mana spermatozoa pertengkaran soal “politik Islam” yang belakangan santer lagi ini dimulai? Dari hari pertama saat bangsa Indonesia menjadi negara, yakni 18 Agustus 1945.

Lho, 17 Agustus sehari sebelumnya? Sebut saja itu “hari tirakatan”, hari renungan dengan tiang bendera bambu Anies Baswedan sehingga sahih statusmu menjadi warga negara.

Tirakatan, ‘kan, tanggal 16. Iya, itu tirakatan kebangsaan jelang peresmian “jembatan”. Sukarno bilang, kemerdekaan itu, political independence itu, politicke onafhankelijkheid itu adalah suatu jembatan emas. Nah, kamu bisa mengganti dengan nama infrastruktur apa saja frasa “jembatan emas” itu. Yang pasti, dari bangsa ke negara itu di antarai sebuah jembatan. Nama jembatan emas itu proklamasi.

Drama yang menjadi jantung tulisan ini dimulai sore di Hari Jembatan Proklamasi. Jika urusan jembatan berfokus pada Sukarno, drama ini berpusat pada Mohammad Hatta. Kisah yang menjadi drama itu terpacak di buku Memoir Hatta.

Alkisah, demikian memoar terbitan Tintamas (1979) di halaman 458-59 itu bercerita, sore itu Hatta menerima telepon. Boleh jadi, Hatta terkantuk-kantuk pada sore itu setelah sesiangan tidur-mati lantaran dari subuh hingga pagi naik sepenggalah mengurus “jembatan”. Telepon Whatsapp itu datang dari pembantu Admiral Maeda bernama Nishijama. Isi kabar: seorang opsir Angkatan Laut (Kaigun) ingin mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama bersedia jadi penerjemah.

Betul, opsir yang mewakili Kaigun itu datang membisikkan kabar “penting” pada sore 17 Agustus: wakil-wakil dari Protestan dan Katolik yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan dengan kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Terjadi debat kecil. Hatta meyakinkan tamunya bahwa sila pertama itu sama sekali bukan diskriminasi terhadap kalangan minoritas. Apalagi, Panitia Sembilan yang merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat ahli hukum asal Minahasa beragama Kristen, Mr. A.A. Maramis. Sampai Pembukaan itu ditandatangani pada 22 Juni, tak ada kata keberatan sama sekali. Akur-akur saja. Hatta berpikir, Maramis bisa akur tanpa riak karena sila yang dikenal dengan “Tujuh Kata” dalam teks yang dikenal Piagam Jakarta itu berlaku untuk 90 persen rakyat Islam dan tak mengikat bagi agama lain.

Si opsir menerima penjelasan itu, namun tetap keberatan karena itu dicantumkan dalam pokok Undang-Undang Dasar. Jika tetap dipaksakan, kata si opsir pembawa kabar, mereka lebih suka berada di luar Republik Indonesia.

Setelah opsir menutup pintu halaman rumah Hatta di Jl. Syowa Dori (sekarang Jl. Diponegoro) itu, si empunya rumah diserang kegundahan tiada tara. Hatta sangat tercekat dengan ancaman bubarnya “Bhineka Tunggal Ika” dan segala mantera persatuan yang sudah diselesaikan BPUPKI dan PPKI selama ratusan hari dalam teks konstitusi lewat debat filosofis terbuka. Saking tercekatnya, Hatta sampai lupa menanyakan nama si opsir itu. Selain lupa mengorek dari mana sumber itu berasal, Hatta lalai pula memeriksa secara akurat bobot-bibit-bebet berita itu.

Tanpa mesti didahului tabayun atau pengecekan yang akurat atas informasi dari si anonimus, Hatta langsung menggelar lobi-lobi yang kelak mengubah dan meletakkan bibit perkelahian sepanjang zaman.

Pagi sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai pada 18 Agustus, Hatta menjadi motor turbo lobi untuk menghapus “Tujuh Kata” itu. Pagi itu, seyogyanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Sukarno tinggal ketuk palu bahwa 18 Agustus konstitusi negara lahir dan kita semua bisa berlayar bersama Republik dengan kompas pelayaran yang jelas.

Lantaran bisikan si anonimus yang mengguncang Hatta semalaman itu, ia segera mendekati kampiun-kampiun podium dari pihak Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan. Tak ada perdebatan yang panas. Bahkan, lobi Hatta berakhir sukses tak lebih dari 15 menit.

Barangkali, singa-singa podium itu menerima secara cepat tanpa saringan lantaran kadung percaya kepada Hatta atas informasi yang dibawanya akurat. Maklum, Hatta dikenal sebagai benteng rasionalitas, ekonom didaktik, pribadi tenang tanpa riak yang pasti tak suka dengan kasak-kusuk dan desas-desus. Rak bukunya saja nyaris suci dari buku-buku roman yang dianggap melalaikan rasionalitas.

Hari di tanggal 18 Agustus, revisi Pembukaan sukses. Bagian asas negara dari yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewjiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” direvisi secara kilat menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hari itu juga, konstitusi dari negara bernama Republik Indonesia lahir.

Semuanya legawa. Tapi, semua yang lahir dari kasak-kusuk menyimpan amis. Anggota BPUPKI hingga PPKI menggelar sidang terbuka dan berdebat mengeluarkan semua pengetahuan yang dipunyai untuk mendapatkan hasil paling maksimal.

Tapi, sumber dari si anonimous sukses membobol salah satu ikon besar peletak dasar konstitusi kita. Hatta yang dalam sidang-sidang panjang selalu menjadi rem bagi dua singa podium lain yang kelewat ultranasionalis, yakni Yamin dan Karno, dibobol pembisik justru di waktu-waktu yang sangat krusial. Si anonimus berhasil ngehack Hatta beberapa jam sebelum konstitusi disahkan.

Bau amis itu memang tak tampak di tahun-tahun awal karena semuanya disibukkan oleh perang revolusi yang melelahkan dan berdarah. Namun, tokoh-tokoh yang dilobi Hatta pada 18 Agustus itu menagih kembali “Tujuh Kata” yang diserobot dan dibuang oleh si pembisik awamnama dalam sebuah perdebatan akbar yang sangat melelahkan energi negara.

Debat konstituante yang paling alot untuk merevisi kembali konstitusi pada 1956-1957 di Bandung itu berakhir tragis dan memilukan bagi proses berdemokrasi yang disebut Hatta dengan “Demokrasi Kita”. Dekrit Presiden 5 Juli bukan hanya menyetop perdebatan, tapi juga membubarkan Dewan Konstituante yang dihasilkan oleh eksperimen berdemokrasi dalam pemilu 1955.

Mulai saat itu, pembelahan dan kanker ganas mulai merayapi dalam setiap sel nalar warga negara. Mereka yang dalam kognisinya muncul imajinasi “Syariat Islam” langsung dipojokkan sebagai pembikin onar, sementara di sisi lain yang menerima konstitusi yang disahkan 18 Agustus sebagai pemanggul utama Republik Indonesia. Kelompok dengan zirah macam-macam ini disponsori label besar dan agung: tentara.

Pertengkaran ini laten. Tak ada satu pun yang bisa mengurainya. Ratusan jurusan ketatagegaraan di kampus-kampus mungkin bisa mendapatkan nilai A+ di mata kuliah sejarah konstitusi, tapi pastilah kelenger ketika masuk dalam uraian kasak-kusuk beraroma amis sore hari 17 Agustus. Terutama mengurai siapa sesungguhnya si pembisik yang melumpuhkan Hatta itu sehingga di awal kelahiran negara kita sudah mewarisi spermatozoa pertengkaran ideologis yang tak terpermanai.

Jangan dikira pertengkaran itu sekadar twitwar atau saling sambar di kolom komentar medsos dan berita daring, namun melahirkan pembantaian massal, serangkaian penembakan dan pemenjaraan. Bahkan, pertengkaran itu membuka palagan perang saudara dalam drama pemberontakan.

Mas/mbak dan akhi/ukhti, sarapan bangkai pertengkaran apa lagi hari ini?