Di masa kini Joko Pinurbo boleh saja menyebut jika Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ungkapan yang tepat disematkan bagi anak muda perantau yang merindukan Jogja dari tanah seberang. Aroma nostalgia menyengat kuat jika nama Jogja disebutkan. Jika hal ini ditanyakan seratus tahun yang lalu barangkali ungkapannya berupa Jogja terbuat dari gula, gula, dan gula. Produksi gula yang melimpah dan berefek pada manisnya pundi-pundi uang yang disesap Belanda.

Gula bukanlah komoditas baru yang melejit di Nusantara. Meski di buku sejarah anak sekolahan berulang kali dituturkan perihal rempah-rempah yang menjadi incaran kaum penjajah, gula juga tidak luput dari incaran. Cornelis de Houtman selaku petualang Belanda yang pertama kali tiba di Nusantara pun menyebut soal industri gula rakyat dalam catatannya. Sebelum tibanya era kolonialisme Eropa, gula didapat dengan cara tradisional dengan menggunakan alat dari kayu dan mesin giling bertenaga kerbau. Ada pula gula yang diperoleh dari tetesan air kelapa, aren, dan buah siwalan. Salah satu penanda diperhatikannya gula oleh Belanda terjadi pada 1619 kala Gubernur Jenderal van Diemen tertarik dengan industri gula dan pada tahun 1637 ia menandatangani plakaat mengenai pemberian izin kepada Jan Kong di Banten guna mengelola industri gula di Batavia dan Banten selama sepuluh tahun.

Adanya cultuur stelsel per 1830 memicu produksi gula yang kian digiatkan mengingat gula menjadi salah satu komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah Belanda dari 20% tanah tiap desa yang wajib ditanami sesuai ketentuan. Adanya Undang-Undang Agraria yang berlaku mulai 1870 kian melonjakkan riwayat gula sebab perusahaan perkebunan swasta Eropa diizinkan menyewa tanah dalam jangka waktu lama. Daya tarik penggiatan bisnis gula semakin menggiurkan saat wilayah vorstenlanden diberlakukan Dekrit Konversi yang berpihak pada para penyewa lahan.

Mengacu pada buku Suikerkultuur: Jogja yang Hilang, pada 1840 industri gula mencapai 77% dari nilai total eskpor dan menempati urutan pertama dari komoditas unggulan di Hindia Belanda. Industri gula berkembang pesat di pulau Jawa, termasuk Yogyakarta. Wieseman dan Broese van Groesneau tampil sebagai pengusaha yang termasuk dalam kategori pendiri pabrik gula fase awal. Ia mendirikan pabrik gula Bantul pada 1861, yang kemudian diiikuti Stefanus Barends di pabrik gula Gondanglipuro (1862), dan George Weijnschenk di pabrik gula Padokan (1864) serta Barongan (1867).

Langkah ini lalu diikuti oleh para pengusaha lainnya yang mendirikan pabrik gula hingga Jogja memiliki 19 pabrik gula. Banyaknya pabrik gula yang berlokasi relatif berdekatan memicu munculnya julukan Jogja sebagai land of sugar. Pabrik tersebut kini telah mengalami perubahan nasib seiring bergulirnya zaman. Meski demikian jejaknya masih dapat ditelusuri.

Pabrik Gula Bantul kini bangunannya menjadi SMAN 2 Bantul. Area lokasinya sekarang menjadi pemukiman dan hanya menyisakan bekas saluran irigasinya saja. Pabrik Gula Barongan kini berubah menjadi Lab Keswan BPBPTDK Dinas Pertanian DIY. Nasib peralihan bentuk dan fungsi bangunan juga menimpa Pabrik Gula Beran (kini kantor Disdukcapil Sleman), Pabrik Gula Demakijo (kini Markas Kompi Senapan C 403 dan pabrik mebel), Pabrik Gula Gesikan (kini lapangan Wijirejo), Pabrik Gula Gondanglipuro (kini permukiman di Ganjuran dan komplek gereja – sekolah masih dapat dijumpai), Pabrik Gula Kedaton Pleret (kini lapangan Pleret), Pabrik Gula Klaci (kini SMKN 1 Godean), Pabrik Gula Medari (kini pabrik GKBI, SMPN 1 Sleman, dan Kodim 0732 Sleman), Pabrik Gula Pundong (kantor BRTPD Pundong), Pabrik Gula Randugunting (kini permukiman warga), Pabrik Gula Rewulu (kini area persawahan), Pabrik Gula Sedayu (kini area permukiman), Pabrik Gula Sendangpitu (kini lapangan), Pabrik Gula Tanjungtirto (kini SMPN 1 Berbah, kantor Polsek Berbah, Koramil Berbah, dan permukiman warga), Pabrik Gula Cebongan (kini kompleks pergudangan milik PT Bhanda Ghara Reksa dan Puskesmas Mlati II), dan Pabrik Gula Wonocatur (kini area museum Dirgantara).

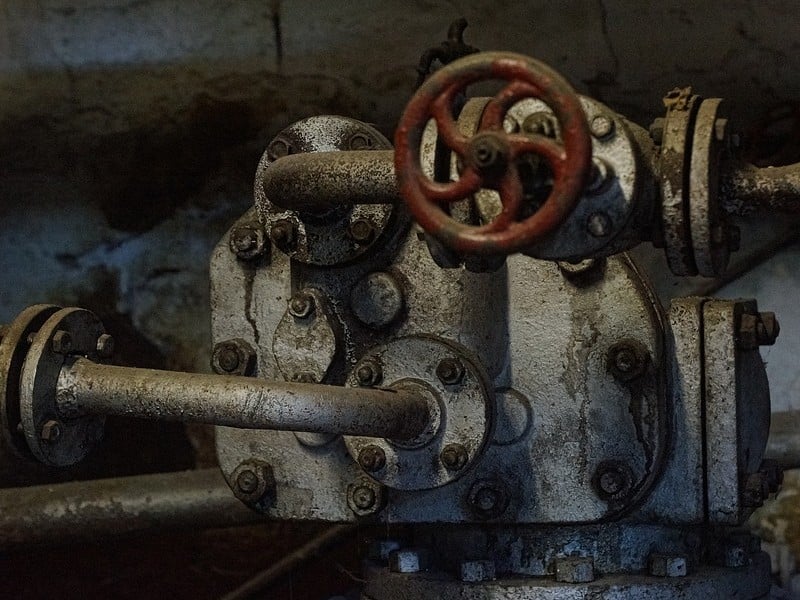

Dari berbagai pabrik gula yang pernah berdiri di Jogja, Pabrik Gula Sewugalur menjadi bangunan yang riwayatnya masih dapat ditelusuri di lapangan. Jejak area pabrik tersebut menyisakan bekas struktur cerobong, struktur pondasi mesin, saluran pembuangan limbah, beberapa bangunan bekas rumah dinas pegawai, dan makam Belanda. Pabrik Gula Padokan menjadi satu-satunya pabrik yang bernasib lain dari yang lain sebab hingga kini masih berdiri. Meski sempat mengalami kerusakan parah, pabrik tersebut pada tahun 1955 dibangun ulang di era Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan nama Madukismo.

Area pabrik gula yang dibangun Belanda pada zaman tersebut tidak hanya mencakup bangunan pabrik saja. Selain membangun pabrik, dibangun pula kompleks perumahan bagi kepala pabrik dan karyawannya, serta permukiman sederhana bagi para buruh. Pengelola pabrik juga membangun sarana kesehatan seperti klinik atau rumah sakit, saluran irigasi, sarana pendidikan atau sekolah, dan lahan pemakaman. Tidak mengherankan jika keseluruhan area pabrik teramat luas. Kehancuran pabrik gula diawali dari krisis malaise yang melanda di tahun 1929 dan memukul perekonomian secara global. Dari 19 pabrik yang ada, hanya enam yang mampu bertahan yakni pabrik gula Tanjungtirto, Cebongan, Medari, Gondanglipuro, Padokan, dan Gesikan. Pabrik lain ada yang beralih fungsi menjadi tempat penggilingan beras seperti pabrik gula Barongan, Demakijo, Kedaton Pleret, dan Wonocatur. Sisanya pun bernasib serupa dengan strategi alih fungsi sebagai strategi bertahan dari kondisi krisis dan ada yang kemudian dibiarkan kosong karena kekurangan modal guna memutar roda perekonomian.

Nasib pabrik gula kian suram di masa kolonialisme Jepang. Aset pabrik yang masih bertahan dikuasai Jepang dan sumber daya ekonominya diarahkan untuk menunjang kepentingan Jepang di Perang Dunia II. Era revolusi fisik yang bergulir di periode pasca kemerdekaan (1945-1949) semakin menambah gelap riwayat pabrik gula. Banyak bangunan yang menjadi objek taktik bumi hangus, termasuk pabrik. Hal ini dimaksudkan guna mencegah pergerakan musuh maupun agar bangunan tidak jatuh ke tangan musuh. Seiring berjalannya waktu, pasca situasi damai selepas Konferensi Meja Bundar, nasib pabrik gula semakin sunyi. Madukismo seolah berdiri sendiri sebagai punggawa terakhir dari belasan teman-temannya yang telah tiada.

BACA JUGA Mengenang Masa-masa tanpa Internet dan tulisan Christianto Dedy Setyawan lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.