Bagi sebagian mahasiswa, bulan Agustus identik dengan lomba tujuh belasan, libur panjang, dan drama ospek mahasiswa baru. Tapi buat saya, Agustus tahun lalu adalah bab paling absurd selama jadi mahasiswa karena harus menjalani masa KKN, masa di mana idealisme kampus diuji di hadapan ibu-ibu PKK, sinyal internet putus nyambung, dan dapur posko yang selalu beraroma mie instan.

Periode KKN saya berlangsung dari awal Juli sampai akhir Agustus, di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jauh dari kebisingan kota. Sejujurnya, awal-awal terasa adem ayem. Tidak ada masalah dengan kelompok, tidak ada drama ala sinetron, bahkan warga desa pun menerima kami dengan tangan terbuka.

Sebagai ketua kelompok, saya merasa cukup optimis. Teman-teman kelompok saya bukan tipikal anak mami-papi manja yang ogah kotor tangan, justru mereka cukup tangguh dan gampang membaur dengan masyarakat.

Awal yang adem dan penuh harapan, seolah semua akan berakhir sempurna

Hari-hari awal kami lalui dengan penuh semangat. Program kerja berjalan sesuai rencana, kami mulai akrab dengan warga, dan saya sampai bilang, “Wah, KKN ini bakal jadi pengalaman berharga, nih.” Setidaknya begitu yang saya pikirkan di awal sampai akhirnya kami memasuki bulan Agustus, bulan yang katanya paling meriah di desa.

Betul saja, di bulan itu ada banyak lomba Agustusan. Dari balap karung, tarik tambang, sampai lomba makan kerupuk semuanya meriah. Bahkan tiap dusun yang ada di desa bikin acaranya sendiri, dan kami sekelompok mahasiswa ini seperti artis tamu yang keliling dari satu panggung ke panggung lain. Rasanya seru banget. Kami merasa benar-benar jadi bagian dari desa.

Plot twist: proposal yang menyambar keheningan dan kehangatan suasana KKN

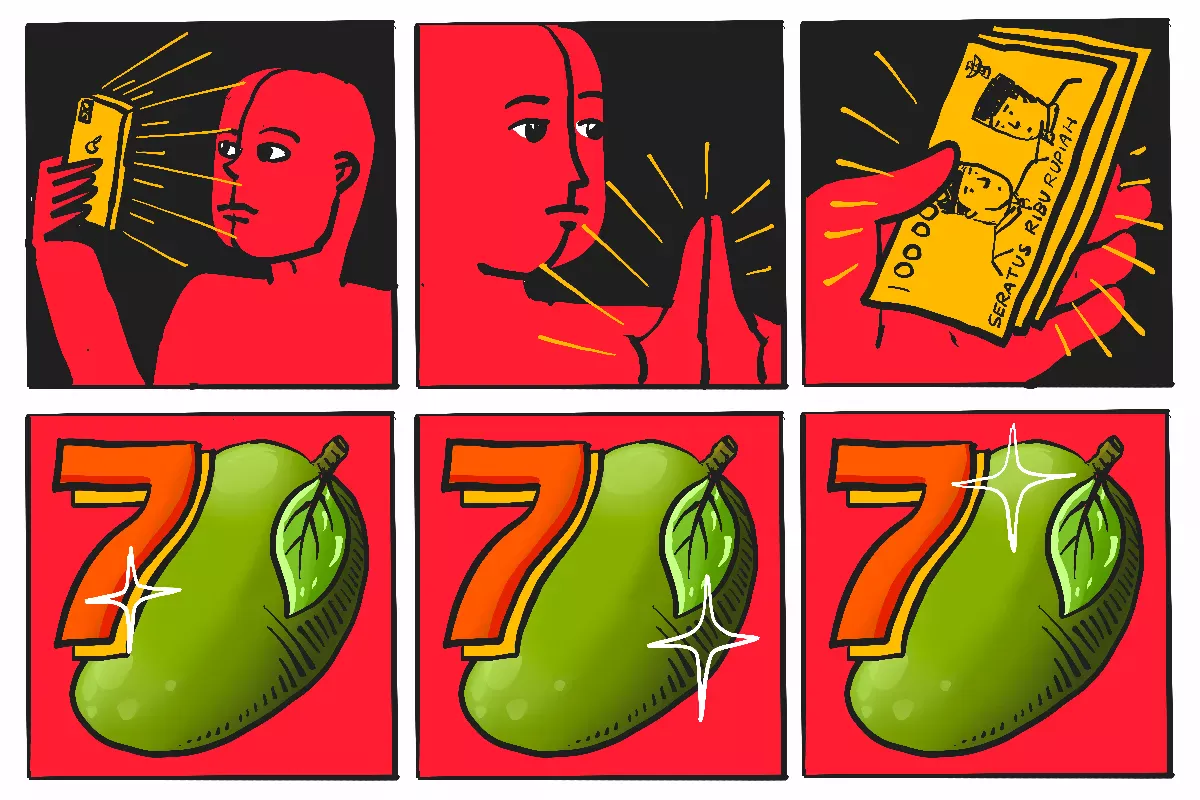

Namun, di balik keriuhan lomba Agustusan, ada sebuah “plot twist” yang bikin kami syok setengah mati. Sore itu, dua orang yang mengaku sebagai perwakilan pemuda dusun datang ke posko kami. Dengan gaya meyakinkan, mereka menyodorkan proposal acara malam puncak kemerdekaan. Katanya, acara ini sekaligus bakal jadi perpisahan KKN kami, lengkap dengan hiburan dangdut dan macam-macam. Tentu, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Eh maksud saya, tidak datang tanpa tuntutan. Mereka minta kami ikut iuran dana sebesar satu juta lebih.

Bisa dibayangkan betapa pucatnya wajah kami. Masa-masa akhir KKN di mana dompet sudah kritis, isi kas kelompok tinggal serpihan, dan tiba-tiba diminta menyetor satu juta lebih. Rasanya kayak mahasiswa semester akhir diminta revisi skripsi satu bab sehari sebelum sidang. Jelas kami nggak mampu. Akhirnya kami coba jelaskan kondisi kami apa adanya: hanya bisa membantu seikhlasnya.

Dan sejak hari itu, suasana berubah drastis. Para pemuda desa yang sebelumnya ramah mendadak jadi dingin. Tatapan mereka sinis, seperti kami ini maling ayam di kampung mereka. Hari-hari terakhir KKN pun jadi mencekam. Kami dihantui rasa takut, khawatir ada yang iseng mengerjai kami di malam-malam terakhir.

Sebagai ketua kelompok, saya merasa harus mencari jalan keluar. Bersama beberapa teman, kami mendatangi kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk minta maaf. Kami jelaskan bahwa bukan maksud kami menolak, tapi memang kondisi finansial sudah di ujung tanduk. Untungnya, mereka bisa memahami. Namun tetap saja, bayangan wajah pemuda dusun yang sinis itu sulit hilang.

Puncak harapan yang longsor dan pelajaran yang tertinggal

Apa yang tadinya kami anggap puncak manis dari KKN malah jadi antiklimaks. Semua kerja keras, semua kedekatan yang sudah terjalin, rasanya tercoreng gara-gara satu momen itu.

Tapi yah, namanya juga hidup. Saya tidak mau menyalahkan siapa pun. Bisa jadi kami yang kurang berkomunikasi sejak awal, atau panitia desa yang kurang melibatkan kami dalam perencanaan. Intinya, ini soal komunikasi yang gagal.

Meski begitu, saya tetap bersyukur. Dari pengalaman ini, saya belajar banyak tentang bagaimana rasanya hidup bermasyarakat. Bahwa tidak semua hal bisa sesuai ekspektasi, dan kadang momen yang seharusnya jadi indah bisa berubah jadi musibah karena miskomunikasi.

Pada akhirnya, pengalaman ini membuat saya sadar bahwa satu kali sudah lebih dari cukup untuk merasakan hiruk-pikuk hidup di tengah masyarakat desa melalui KKN. Semua lelah, tawa, dan ketegangan yang terjadi selama dua bulan itu menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana manusia berinteraksi, berkoordinasi, dan terkadang berselisih hanya karena salah paham. Saya tetap ingin terus belajar tentang hidup bermasyarakat, tentu saja dengan cara yang lebih tenang dan kalau bisa, tidak lagi di bulan Agustus.

Penulis: Sholihul Abidin

Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Sekolah Jam 6 Pagi Itu Bukan Solusi, Kang Dedi Mulyadi, Itu Nyusahin!

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.