MOJOK.CO – Belakangan, Megawati kerap muncul dalam kutipan-kutipan ucapannya yang terdengar kontroversial dan waton njeplak, asal bicara. Sebagai politisi perempuan yang telah malang-melintang di jagat politik lebih dari tiga dasawarsa, nama besar Megawati tidak mencuat dalam satu malam. Meski, selalu dikutuk (terberkahi) dalam bayang-bayang nama besar bapaknya, Megawati butuh perjalanan panjang dan pertumpahan darah untuk sampai di titik ini.

Saya teringat, jelang Pemilu 2019 lalu, iseng saya bertanya kepada nenek saya, “Siapa presiden terbaik Indonesia?” Ia pun menjawab, “Megawati Sukarnoputri.” Lantas, saya tak menanyakan lebih lanjut apa alasannya—mengingat nenek saya sudah sepuh, 78 tahun usianya, dan tidak mengikuti isu politik.

Namun, yang saya tahu, nenek saya hidup di tujuh rezim berbeda: dari masa Sukarno hingga Jokowi. Sementara lebih dari setengah usianya, dihabiskan untuk hidup di masa rezim Orde Baru (Orba) kepemimpinan Suharto.

Sekitar awal 2022 lalu, saya pun bertanya lagi, “Mengapa Megawati presiden terbaik?” Jawabannya begitu singkat tapi bisa saya terima, “Karena dia perempuan, dan wani ngelawan Suharto.”

Akhirnya, saat menulis ini saya pun menyadari bahwa bagi sebagian orang yang hidup di masa Orba, sosok Megawati jelas dipandang berbeda—setidaknya jika dibandingkan sekarang.

Perempuan bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri ini harus diakui, pernah mengguncang Orba, bikin jengkel Suharto, dan menyalakan api perlawanan masyarakat akar rumput. Ada masanya, ia pernah di posisi itu.

Megawati bangunkan simpul perlawanan

PDIP (saat itu masih “PDI” saja) yang jadi kendaraan politik Megawati hari ini, memang lahir dari gagasan Suharto yang ingin “mendisiplinkan” parpol-parpol yang ada.

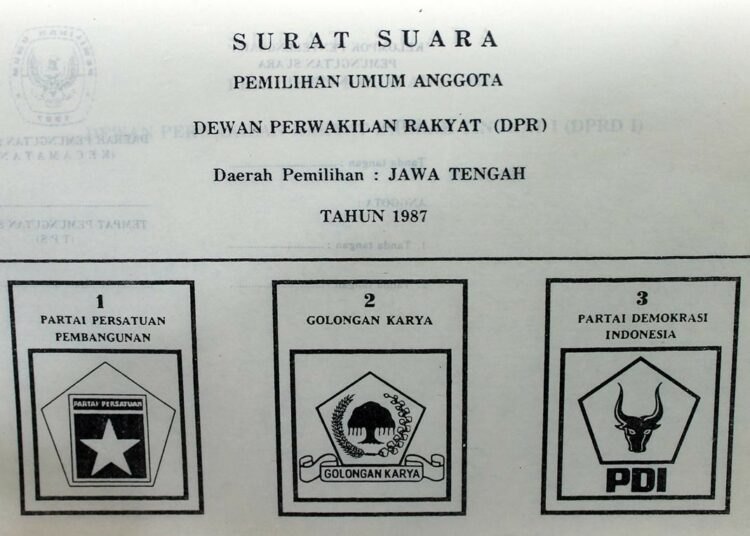

Melalui kebijkan Fusi Partai pada 1970-an, Suharto menginstruksikan agar partai-partai dari berbagai spektrum politik melebur jadi satu. Parpol-parpol bernapas Islam melebur ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara para nasionalis dan sosialis diakomodasi oleh wadah bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, PDI sebenarnya diisi oleh para mantan simpatisan Sukarno yang berasal dari PNI.

Ketika jelang Pemilu 1987, Soerjadi Ketua PDI mengajak dua anak Sukarno, yakni Megawati Sukarnoputri dan Guruh Sukarnoputra untuk bergabung ke PDI, ada harapan untuk membangunkan kembali simpul-simpul Sukarnois yang lama tertidur.

Stefan Eklof dalam bukunya Power and Political Culture in Suharto’s Indonesia (2004) menulis, memang saat awal kemunculannya Megawati tidak dianggap sebagai ancaman oleh Orba. Wajar saja, kala itu Mega tidak dipandang seintelek dan seradikal bapaknya.

Megawati, hanya dianggap mbak-mbak biasa, ibu rumah tangga yang tidak melek politik. Sementara suaminya, Taufiq Kiemas, bukanlah orang politik melainkan pengusaha pom bensin biasa.

Namun nyatanya, dugaan pemerintah Orba itu melenceng. Saat masa kampanye, yel-yel Sukarno terdengar riuh dinyanyikan. Massa seolah menyambut “Sukarno-yang-baru” dalam wajah Megawati. Pemerintah Orba, yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya ketar-ketir.

Eklof mencatat, saking geramnya mendengar bangkitnya narasi Sukarno, Suharto bahkan langsung menemui pimpinan PDI, Soerjadi. Suharto bilang bahwa PDI tak perlu lagi bawa-bawa nama Sukarno dalam pemilu, karena menurutnya, “negara sudah memberikan yang terbaik untuk presiden pertama itu”.

Soerjadi pun manut. Ia hanya mengiyakan permintaan sang Presiden, meski kenyataannya di akar rumput yel-yel “Hidup Sukarno, Hidup Megawati, Hidup PDI!” masih bergelora.

Branding wong cilik

Peneliti Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Diasma Sandi Swandaru mengaku tidak heran jika pada akhirnya Megawati berhasil menghidupkan kembali simpul-simpul Sukarnois pada masa Orde Baru.

Menurutnya, masyarakat pada masa itu, terutama mantan simpatisan PNI, memang telah lama menunggu figur dari trah Sukarno hadir untuk melawan pemerintahan Orba. Sehingga, ketika Megawati muncul, tidak sulit baginya untuk langsung mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Terlebih, menurut dosen Ilmu Politik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD ini, saat itu Megawati melabeli PDI dan dirinya sebagai perwakilan wong cilik. Gagasan ini, kata Diasma, hanyalah rebranding paham Marhaenisme yang selama ini telah diajarkan oleh Sukarno.

“Kemunculan Megawati akhirnya bikin simpul-simpul lama para Sukarnois ini bangun lagi. Terutama di sebagian besar Jawa Tengah,” jelas Diasma saat ditemui Mojok, Kamis (23/2/2023) lalu.

Pun, setelah masuknya Megawati, PDI jadi makin populer. Buktinya, pada Pemilu 1987 mereka berhasil meraup 10 persen suara atau 40 kursi di parlemen. Kendati masih di bawah Golkar dan PPP, jumlah ini meningkat ketimbang saat Megawati belum bergabung.

Dalam pemilu sebelumnya pada 1982, mereka hanya mampu meraih 6,6 persen suara dengan 24 kursi di parlemen.

“Jadi, saat itu nama Mega benar-benar menjadi vote-getter. Memang benar PDI tetap kalah di Pemilu 1987 (peringkat 3), tapi dukungan atas mereka, terutama dari para mantan simpatisan Sukarno, kembali menggelora,” sambungnya.

“Naga Merah” yang Diwaspadai Orba

Setelah Pemilu 1987, Megawati sah menjadi anggota DPR untuk periode 1987-1992. Namanya pun makin diperhitungkan di panggung politik.

Bagi masyarakat, ia ibarat oase, figur yang dianggap mampu menjadi lawan serius Suharto di tengah otoritarianisme Orba. Sebaliknya, bagi Orba sendiri Megawati dianggap ancaman. Gerak-geriknya makin dikhawatirkan bakal meradikalisasi masyarakat akar rumput untuk melawan.

Kekhawatiran ini membuncah pada Pemilu 1992, yang mana suara PDI kembali meningkat sebesar 4 persen dan menambah 16 kursi di parlemen. Kondisi ini, turut diikuti dengan suara Golkar yang—meskipun masih mendominasi dengan 70,5 persen suara—mengalami penurunan tajam sekitar 4 persen.

Banyak yang menduga bahwa problem internal bikin perolehan suara Golkar limbung. Namun, tak sedikit juga yang percaya bahwa popularitas PDI bersama Megawati turut menjadi faktor melemahnya Golkar saat itu.

Puncak karier Megawati pun bersinar setahun berselang, yakni pada 1993, ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Diasma menyebut, menguatnya PDI bersama Megawati ini bikin Orba semakin cemas. Sampai-sampai, Suharto memunculkan diksi “Naga Hijau” dan “Naga Merah” untuk mengidentifikasi lawan-lawan yang harus diwaspadai rezim.

“Naga Hijau itu representasi kelompok Islam. Sementara diksi Naga Merah, ya, Megawati dan PDI itu sendiri. Jadi, dia sudah dianggap sebagai ancaman besar,” jelasnya.

Menurut Diasma, untuk mengondisikan Naga Hijau atau kelompok Islam, Suharto sudah punya penawarnya, yakni dengan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kelompok ini digunakan untuk melemahkan suara umat Islam, dengan cara membaginya menjadi “islam-yang-tradisional” dan “islam-yang-moderat”. Akan tetapi, lanjut Diasma, untuk melemahkan PDI Suharto belum menemukan metodenya.

“Berkali-kali coba dilemahkan, tapi dukungan masyarakat kepada Megawati tetap besar,” imbuh kandidat doktor Ilmu Ketahanan Nasional UGM ini.

Sebagaimana temuan Stefan Eklof, cara-cara klasik Orba untuk melemahkan lawan politiknya telah dilakukan kepada PDI. Salah satunya dengan dengan cara intervensi internal, atau memecah belah dari dalam.

Alhasil, meski tetap mendapatkan banyak dukungan, PDI terbelah antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi (dibekingi Orba dan menolak terpilihnya Megawati jadi Ketum). Di kemudian hari, masalah ini memuncak dan melahirkan tragedi berdarah bernama “Peristiwa Kudatuli”.

Kalau Megawati bilang “revolusi”, maka negara bakal revolusi

Seperti diketahui, “Kudatuli” merupakan akronim dari “Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli”, yang mana pada 27 Juli 1996 terjadi bentrokan berdarah antara simpatisan PDI Megawati dengan pendukung PDI Soerjadi.

Sebelumnya, pemerintah memang menginstruksikan PDI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka memilih Ketum yang baru. KLB ini disebut wajib diselenggarakan setelah PDI dianggap telah mengalami dualisme tubuh partai.

Namun, seperti ditulis Joe Studwell dalam Asian Godfathers (2017), KLB ini sebenarnya hanyalah upaya Suharto dalam menyingkirkan Megawati dari PDI dan memilih Ketum yang bisa disetir rezim. Alhasil, di Medan, KLB PDI yang disponsori Suharto memilih Soerjadi sebagai Ketum PDI yang baru.

Akibat KLB ini, PDI makin terbelah. Di daerah-daerah, suara juga terbagi antara tetap mengakui kepemimpinan Megawati atau tunduk pada putusan KLB Medan.

Sementara di Jakarta, Megawati mendapatkan dukungan meluas dari sejumlah LSM. Selain itu, sejumlah organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), dan organisasi mahasiswa lainnya juga menyuarakan Megawati adalah pemimpin PDI yang sah.

Puncaknya, pada 27 Juli 1996 sejumlah massa yang beratribut KLB Medan menyerbu kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Bentrok antara dua kubu tak terhindarkan, bahkan kekerasan meluas sampai Jakarta Timur.

Akibat peristiwa ini lima orang tewas, 149 luka-luka, 23 hilang, dan PDI benar-benar terbelah menjadi dua: PDI Megawati dan PDI Soerjadi. Untuk Pemilu 1997, pemerintah mengakui PDI Soerjadi sebagai parpol peserta pemilu.

Menurut Diasma, meski Suharto benar-benar menghancurkan PDI melalui Kudatuli, masyarakat justru makin bersimpati pada Megawati. Dukungan kepadanya semakin luas.

Bahkan, ketika Pemilu 1997 memutuskan PDI Soerjadi sebagai peserta yang sah, Megawati menyatakan sikap “boikot pemilu”. Ia memilih untuk golput dan sikap ini diikuti sebagian besar pendukungnya.

“Hasilnya luar biasa, Pemilu 1997 suara PDI anjlok,” kata Diasma.

Seperti diketahui, tanpa Megawati suara PDI anjlok drastis. Mereka kehilangan 55 kursi di parlemen karena dukungan genuine simpatisan PDI bukan lagi ke partai yang diakui pemerintah saat itu, melainkan ke Megawati. Sejak saat itu sampai Reformasi 1998, Megawati dan para pendukungnya tetap jadi oposisi pemerintah.

“Bahkan, seandainya Megawati mengatakan ‘revolusi’ saat itu juga, pasti bakal terjadi revolusi, karena dukungan padanya sangat besar,” tukas Diasma.

Masa Reformasi dan seterusnya adalah sejarah

Setelah Reformasi 1998 yang melengserkan Suharto, Megawati tak pernah kembali ke PDI yang dipimpin Soerjadi. Ia lebih memilih membangun PDI yang baru, dengan nama PDI Perjuangan (PDIP), yang terus menjadi kekuatan politik besar, baik itu sebagai oposisi maupun pihak penguasa kuasa.

Teori Kelas Sendok (spoon-class theory), sebagaimana dijelaskan profesor ekonomi Korsel Kim Nak-nyeong, bisa jadi mampu menjelaskan bahwa nama besar Sukarno menjadi faktor pendorong popularitas Megawati.

Namun, menurut Diasma, konsistensi Megawati—dalam melawan Orba—saat itu dipandang sebagai faktor kunci mengapa popularitasnya terus bertahan. Terlebih, Megawati merupakan sosok perempuan, yang mana pada saat itu sangat jarang dimunculkan dalam diskursus politik, apalagi memimpin massa.

“Makanya, Megawati mudah dikenang karena mewakili sosok perempuan yang muncul di arena politik. Setelahnya ‘kan, muncul banyak politisi perempuan dan ini tak lepas dari pengaruh kemunculan beliau,” jelas Diasma.

Konsistensi ini, lanjut Diasma, bahkan berlanjut sampai sekarang. Buktinya, ketika PDIP gagal menjadi partai berkuasa sebelum Pemilu 2014, Megawati dengan berani menyatakan sikap sebagai oposisi.

Dalam kerangka demokrasi, ini penting untuk menyeimbangkan pemerintahan. Bahkan, dalam konteks Indonesia, tidak banyak parpol yang berani secara terbuka menyatakan sikap untuk beroposisi.

“Megawati itu wani ngelih, berani lapar untuk beroposisi. Ia sudah melakukannya sejak masa Orba dan saat PDIP kalah Pemilu [2004 dan 2009]. Tahu 2014 dan seterusnya adalah sejarah dan buah hasil dari konsistensinya,” pungkasnya.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Amanatia Junda