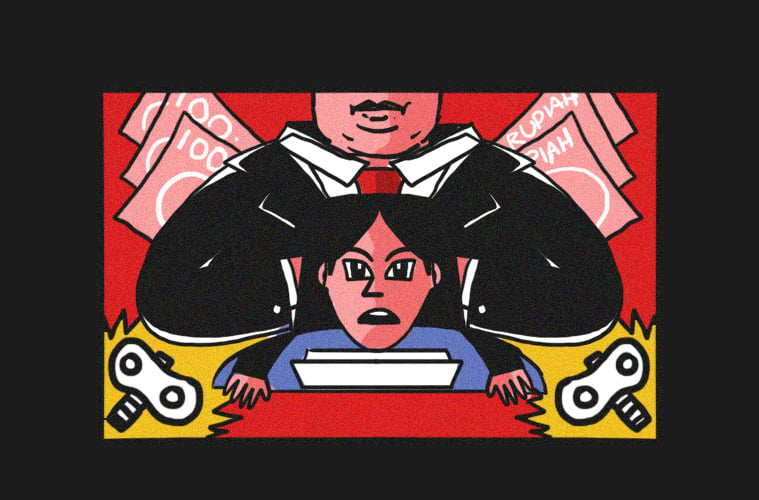

MOJOK.CO – Menjadi dosen di Indonesia apalagi seorang perempuan punya tantangan tersendiri. Ada isu diskriminasi hingga kesejahteraan yang kerap membayangi. Adanya serikat dosen bisa jadi angin segar untuk memecahkan masalah ini.

Menjadi dosen, pada awalnya, merupakan profesi yang ia dambakan. Iklim akademik yang ideal, lingkungan kerja penuh rasionalitas, hingga kesejahteraan sebagai pekerja, jadi bayangan awal ketika pertama kali ia terjun ke dunia ini dua tahun lalu.

Ririn (bukan nama sebenarnya) memutuskan melamar sebagai dosen pada 2021 lalu di salah satu perguruan tinggi ternama di Jogja. Saat diterima sebagai pengajar, statusnya adalah dosen kontrak.

Perempuan 31 tahun ini pun merupakan ibu baru. Saat melamar sebagai dosen, kala itu, anaknya baru berusia 1 tahun.

Mengingat penghasilan suaminya yang bekerja sebagai penulis lepas masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, Ririn pun membulatkan tekad untuk mendaftar sebagai dosen. Sejak menamatkan studi magister psikologinya, menjadi dosen memang jadi goals-nya.

Sejak mulai menjadi dosen, ia pun memutuskan untuk memboyong keluarganya dari Magelang ke Jogja untuk efisiensi pekerjaan.

Akan tetapi, setidaknya selama dua tahun ia menggeluti profesinya tersebut, angan-angan yang ideal dari goals-nya itu jauh panggang dari api. Terlebih, Ririn merasa kedudukannya sebagai perempuan makin membuat dirinya mengalami berbagai kesulitan dan kerentanan sebagai dosen.

Belenggu nilai kesopanan yang patriarkal

Berada di lingkungan akademik, setidaknya, bikin Ririn merasa lingkungannya bakal ideal: tak ada prasangka atas kelompok tertentu dan bersikap “adil sejak dalam pikiran”. Namun, di hari pertama mengajar, Ririn langsung mendapatkan perlakuan tak mengenakkan.

Ia pernah kena teguran lantaran dianggap “berpakaian kurang sopan”. Padahal, ia hanya memakai kemeja sebagai mana mestinya, rok tetap di bawah lutut, dan tanpa asesoris yang berlebihan.

“Bukan kampus Islam yang mensyaratkan pakai hijab. Saya juga memakai pakaian sesuai standar yang telah ditentukan. Lantas, mana yang salah?” ungkapnya kepada Mojok, Senin (8/5/2023).

Saat itu, Ririn merasa perlu untuk mendebat. Ia merasa tak melakukan kesalahan apapun. Namun, ia akhirnya berpikir bahwa tindakannya tak akan berguna.

Terlebih, orang yang menegurnya adalah kepala jurusan (kajur), yang ia gambarkan “sudah senior dan bermentalitas boomer”.

“Mengalah saja, mencoba memahami logika berpikir dan cara pandang beliau,” sambungnya. Sampai saat ini, Ririn pun mengaku tak pernah memakai rok lagi saat sedang mengajar. Ia memilih menggunakan celana panjang.

“Daripada harus setiap hari berdebat,” kata Ririn.

Bahkan, Ririn juga bercerita bahwa jurusannya ini, terkadang lebih mementingkan hal-hal sepele yang menyangkut personal ketimbang membahas kinerja ataupun akademik.

Misalnya, ia memberi contoh, beberapa rekan dosen perempuannya pernah kena tegur karena membagikan Story Whatsapp tengah berlibur bersama kekasihnya.

“Padahal kalau dipikir-pikir, itu hak dia ‘kan, ya? Dosen lain [yang laki-laki] juga banyak yang begitu, bagi Story WA bersama istri, keluarga, sampai curhat soal dapuran rumah tangganya,” ujar Ririn.

“Apa yang salah? Menurutku karena dia perempuan aja, yang selalu dibatasi oleh nilai-nilai kesopanan, yang menurutku sangat relatif dan begitu patriarkal,” tukasnya.

Kerap alami diskriminasi

Selain harus bersolek diri agar dibilang sopan, masalah lain yang kerap dialami Ririn adalah diskriminasi. Persoalannya, ini bukan lagi menyangkut norma, melainkan erat hubungannya dengan penghasilan.

Fyi, gaji bulanan Ririn adalah Rp2 juta per bulan—hanya selisih beberapa ribu rupiah dari UMP DIY yang sebesar Rp1,98 juta saja. Ririn pun juga tidak mendapat tunjangan sertifikasi dosen (serdos). Sehingga, untuk menambah penghasilannya, ia mencari sampingan: menjadi pembicara seminar, hingga hibah penelitian.

Namun, mengingat proses birokrasi di jurusannya amat kaku, “penghasilan sampingan”-nya itu kerap terhambat. Ia bercerita, terkait menjadi pengisi seminar harus ada konsultasi dengan jurusan terlebih dahulu karena hal ini terkait surat tugas dan tunjangan dari jurusan.

Masalahnya, proses ruwet itu yang seringkali menggagalkan Ririn.

“Pernah suatu kali, sebuah jurusan secara pribadi hubungin saya buat jadi pembicara dalam seminar. Saya konsultasikan ke jurusan untuk dapat surat tugas, tapi mereka malah ngajuin nama lain [dosen laki-laki yang lebih senior]. Mereka berdalih, dosen tersebut lebih membutuhkan,” kata Ririn dengan nada gemas dan kesal.

Kata Ririn, dosen tersebut sedang “mengejar poin SINTA” dengan cara mempublikasi prosiding konferensi berupa makalah-makalah seminar. Mau tak mau, dia cuma bisa mengalah dengan “orang yang membutuhkan” tersebut.

“Lain waktu pernah juga ada ironi, yang mana ada seminar soal ‘Psikologi dan Kesehatan Reproduksi’ yang jelas-jelas itu jadi konsentrasi saya. Bisa ditebak dong, dosen lain yang direkomendasi. Dosen laki-laki, yang menurutku bahkan enggak punya pemahaman holistik soal kesehatan reproduksi, terutama reproduksi perempuan,” ujarnya.

Jauh dari sejahtera

Sebagai orang yang baru membina kehidupan rumah tangga, kebutuhan keluarga Ririn lagi banyak-banyaknya. Ia dan suaminya pun harus pintar-pintar memutar uang agar cukup untuk bayar kontrakan, kebutuhan harian, dan kebutuhan untuk si bayi.

Namun, sepintar-pintanya ia dan suami memutar otak, penghasilannya masih terbilang mentok. Dalam sebulan, kata Ririn, penghasilannya yang digabung dengan suami rata-rata hanya Rp5 juta. Padahal, pengeluaran bulanannya tak pernah kurang dari angka tersebut—malah kadang lebih.

Selain amat ngepress, penghasilan yang amat kecil itu pada akhirnya bikin Ririn harus sedikit prihatin jika mau aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Misal, pengen beli buku, atau ternyata ada buku yang wajib beli, nah itu mau enggak mau saya puasa dulu lah ya, buat nabung,” ungkapnya diiringi gelak tawa.

Ririn juga mengaku, ia beberapa kali terbantu oleh kiriman orangtua. Kata Ririn, orangtuanya kerap mengirim uang dengan dalih “sangu buat adek” (uang saku buat si bayi).

“Yang jelas malu, sungkan lah. Tapi mau enggak mau harus saya terima dan ada alhamdulillah-nya juga.”

Gaji dosen tak layak

Potret Ririn, sebenarnya bukanlah fenomena tunggal. Riset terbaru, yang dilakukan tim peneliti gabungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram terkait kesejahteraan dosen, kerap menemukan keluhan serupa.

Survei yang melibatkan 1.200 responden akademisi di Indonesia ini menemukan bahwa gaji dosen di Indonesia masih jauh dari kata layak.

Misalnya, sebanyak 42,9 persen responden mengaku hanya mendapat gaji kurang dari Rp3 juta. Alhasil, mereka kerap mencari pengasilan lain dari sumber pendapatan variabel tak tentu seperti honor narasumber, insentif publikasi, dan lain sebagainya.

Sayangnya, dari penghasilan tambahan itu, lebih dari setengah partisipan (53,6 persen) hanya mendapatkan uang tambahan kurang dari Rp1 juta. Padahal, 55,4 persen dari keseluruhan responden mengaku harus mengeluarkan uang Rp3-10 juta untuk memenuhi kebutuhan bulanannya.

Pada akhirnya, salah satu rekomendasi penting dalam riset tersebut adalah pentingnya menampung dan mengadvokasi keluhan dan aspirasi para dosen secara kelembagaan dengan membentuk serikat dosen.

Urgensi serikat dosen

Nabiyla Risfa Izzati, salah satu kontributor riset tersebut, menyebut minimnya perlindungan dan perjuangan kolektif bagi dosen menunjukkan urgensi untuk membentuk serikat dosen ini.

Menurut dosen hukum ketenagakerjaan UGM ini, serikat dosen menjadi penting, salah satunya untuk memperjuangkan upah layak bagi dosen. Selama ini, dosen di Indonesia belum memiliki kejelasan terkait standar gaji.

Sebagai informasi, dosen di Indonesia bekerja dalam sistem upah yang berbeda—tergantung instansi yang memperkerjakan mereka. Ada dosen yang bekerja untuk perguruan tinggi negeri (PTN) lalu perguruan tinggi swasta (PTS), dengan ikatan kerja yang berbeda-beda pula.

Untuk dosen yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di PTN, standar upahnya mengikuti UU ASN. Beberapa PTN Berbadan Hukum (PTN-BH) yang punya otonomi tinggi, seperti kampus Nabiyla di UGM, juga memilih menyamakan standar upah semua dosennya (bahkan yang bukan ASN) mengikuti UU ini.

Sayangnya, skema UU ASN ini tak terlepas dari masalah.

Misalnya, salah satu masalahnya adalah dosen tak punya tunjangan kinerja, sehingga harus melalui beragam proses terkait karier dan sertifikasi lainnya selama bertahun-tahun untuk sekadar mendapatkan tambahan uang. Tentu, skema ini berbeda dengan ASN pada umumnya.

Perjuangan kolektif

Di luar skema ala ASN, kata Nabiyla, status dosen harusnya mengikuti UU Ketanagakerjaan. Namun, kenyataannya para dosen hanya “dipayungi” UU Guru dan Dosen yang hanya menggariskan upah sesuai “kebutuhan hidup yang layak”—yang kata Nabyla: tanpa memberi rujukan apa maksud kata “layak”.

Tanpa rujukan jelas tersebut, akibatnya banyak dosen rawan digaji di bawah standar UMP di masing-masing daerah. Misalnya, seperti kasus Ririn tadi yang hanya diupah Rp2 juta—sedikit di atas UMP DIY dan jauh di bawah rata-rata UMP nasional 2023 (Rp2,72 juta – Rp3 juta).

“Urgensinya (serikat dosen) memang untuk membuat suara kolektif. Karena selama ini kan jarang sekali ya dosen itu punya suara kolektif untuk memperjuangkan sesuatu,” tegas Nabiyla.

Terkait wacana serikat dosen, Ririn pun menyambut baik. Kata dia, selain bakal bermanfaat bagi dosen untuk memperjuangkan hidup layak, harapannya serikat juga bisa mengadvokasi dosen-dosen (khususnya perempuan) yang mengalami diskriminasi di lingkungan kampus.

“Hebat sekali. Besar harapan bisa menampung keluh kesah kami para dosen perempuan, dan memperjuangkan kesejahteraan dan hidup layak bagi dosen secara umum,” pungkas Ririn.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Purnawan Setyo Adi