MOJOK.CO – Duet pimpinan KR waktu itu, Samawi dan M. Wonohito, tahu betul kekuatan dominan yang menjadi pengarah ke mana mata angin berembus. Yakni, empat pilar: Sukarno, militer (ABRI), agama (NU), komunis (PKI), dan marhaenis (PNI).

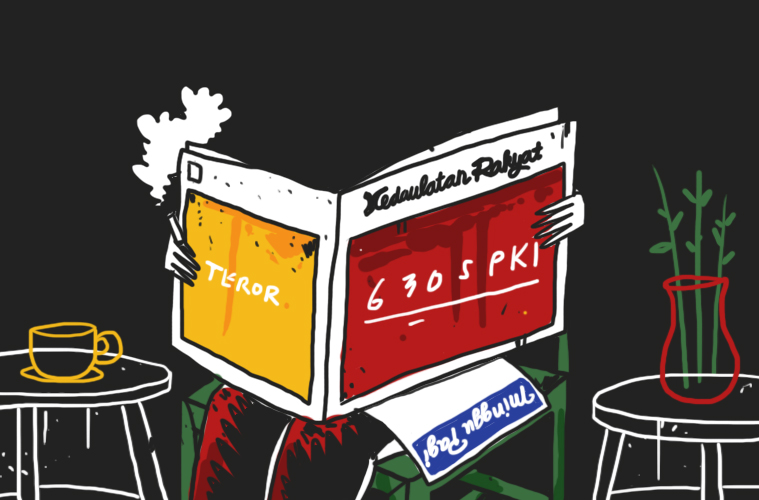

Pada 27 September 2015, Kedaulatan Rakyat (KR) berulang tahun yang ke-70. Untuk memperingati ulang tahun itu, KR mengeluarkan edisi khusus 70-an halaman. Di satu halaman penuh, halaman 67, penanggung jawab redaksi, Octo Lampito, menurunkan sebuah esai dengan judul yang membenarkan apa yang sudah jamak di kepala banyak orang, “Beberapa Kali Diteror, Siapa Takut!”

“Diteror” adalah kata kerja pasif, sementara pelakunya disebut teroris. Teror berkonotasi buruk. Semua yang gelap dan kejam dinisbahkan kepada diksi ini.

Kata dalam judul itu tentu saja merujuk ke PKI sebagai sang teroris. “KR terus diteror, namun tetap melawan. Semua karena kesetiaan membela pemerintahan yang sah. Teror PKI ke KR dijawab dengan….”

Konteks ketegangan yang disajikan Octo Lampito atas posisi KR itu terjadi setelah 30 September 1965. Octo Lampito secara ringkas ingin bilang bahwa KR ada di garda terdepan menyapu komunis di Indonesia.

Sekilas, baik-baik saja. Tapi, saya ingin memeriksa “politik redaksi” KR dan Minggu Pagi (MP) sebelum malam jahanam 30 September 1965 itu. Saya memilih KR dan MP yang masih satu grup karena keduanya media massa “warisan”, ikon Yogyakarta. KR dan MP, ya, Yogya.

Dengan metode memanggil beberapa konten relevan melalui praktik penglipingan yang intensif, mari kita lihat, seteroris apa PKI dan seluruh anasir yang terkait dengannya sepanjang 1964 hingga sebelum 30 September 1965.

PKI Pancasilais dan resepsi ultah ke-45 di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkid

Mari buka KR yang terbit pada 18 Mei 1965. Edisi empat halaman ini terdapat enam berita aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI). Dua berita ditempatkan di halaman satu, dua berita di halaman dua, dan sisanya di halaman tiga. Sementara, halaman empat adalah halaman advertorial. Artinya, PKI ditempatkan di semua halaman berita, tiga halaman.

Allahuakbar! Tidak ada dan jauh sekali kesan teror jika kita membaca enam berita itu. Lihat saja pilihan judul di halaman satu: “Tisis 45 Tahun PKI: PKI terima Pantjasila keseluruhan”. Lalu, redaksi menambahkan subjudul: “Tidak hanja sbg ‘taktik’ melainkan berdasar analisa ‘Marxis'”.

Dengan judul seperti itu, cukup dilihat dari jauh saja pesan dari artikel itu sudah tertangkap: PKI adalah keluarga besar Pancasila.

Masih di halaman satu, tidak ada kesan lain selain sebuah rasa bangga saat KR memilih judul untuk berita kecil internasional di kolom delapan: “Asia Tengah Soviet Sumber Emas”. Asia Tengah yang dimaksud adalah Uzbekistan.

Bahkan, dalam konteks tamu dari kiblat komunisme dunia, Minggu Pagi, 25 Oktober 1964, memberi karpet merah dengan menjadikan Leonid Brezjnev dan Alexei Kossygin sebagai profil. Leonid adalah sekretaris I Partai Komunis Uni Soviet, sementara Alexei adalah ketua Dewan Menteri. Keduanya berasal dari generasi setelah Revolusi Oktober.

Masih terhubung dengan halaman satu, di halaman dua pada edisi yang sama, KR memilih ekonomi sebagai fokus bidikan saat menerangkan “amalan baik” PKI. Baca saja potongan paragraf ini yang berisian dengan berita kecil Akademi Pembangunan Nasional/Veteran Jogjakarta yang bakal berubah menjadi universitas: “Dengan demikian, Tesis PKI tsb menjimpulkan, akan tertjiptalah sjarat2 lebih baik untuk membangun ekonomi nasional jg berdiri diatas kaki sendiri, dimana ekonomi sektor negara memperoleh sjarat2 untuk memegang posisi komando…”

Di rubrik “Jogjakarta”, KR menurunkan berita bertitel “Pesta Rakjat”. Siapa “rakjat” yang dimaksud KR? Tiada lain tiada bukan adalah PKI yang berulang tahun di Yogyakarta.

Yang menarik dari potongan kliping ini adalah jadwal pesta itu. Terutama sekali bahwa PKI Yogya menggelar party terakhirnya, resepsi ultah ke-45, justru di lingkungan keraton, di Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-Alun Kidul.

Jika pihak keraton mengizinkan, dalam hal ini HB IX, berarti PKI bukanlah partai pengisap darah, melainkan partai yang asyik-revolusioner.

Saya nukilkan jadwal party mereka:

- Tgl. 14 s/d 20 Mei 1965—Kompetisi Olahraga: sepakbola, bulu tangkis, tenis meja, catur, volley, dan basket ball.

- Tgl. 23 Mei 1965, jam 19—Resepsi Ulang-tahun di Sasono Hinggil Dwi Abad Alun2 Kidul.

- Tgl. 24 Mei 1965, jam 15.00—Rapat Umum di Lapangan Secodiningratan.

- Tgl. 24 s/d 31 Mei 1965—Pesta Seni di panggung terbuka bertempat di lapangan Secodiningratan.

- Tgl. 25 s/d 31 Mei 1965—Pameran Perjuangan/Sejarah PKI.

- Tgl. 25 s/d 31 Mei 1965—Perayaan2 di tingkat mantri wilayah dan kampung2 atau R.K.

Selain berita kecil terbentuknya sekretariat bersama ormas Tani (termasuk BTI) di Magelang, untuk menggenapkan seluruh perayaan, KR dengan sangat percaya diri menurunkan serial esai Sukarno berjudul “Memperingati 50 tahun wafatnja karl Marx”. Esai ini pertama kali dimuat di Fikiran Ra’jat pada 14 Maret 1933. Sengaja redaksi memilih esai ini tentu saja berkait dengan “pesta rakjat” yang dihelat PKI secara happy-happy-an, gebyar-gebyar-an. Lidik baik-baik acaranya, nggak ada yang membikin bulu kuduk merinding karena ketakutan, bukan?

Terpujilah orang komunis: Njoto Cekatan, Sudisman Revolusioner

Tampaknya, September menjadi saat yang tepat memuat profil tokoh-tokoh kunci PKI. Paling tidak, itu kesan saya ketika membuka Minggu Pagi yang saat itu masih dalam bentuk majalah berukuran kertas kuarto. Ya, pada 5 September 1964, profil Njoto dimuat di rubrik “Apa & Siapa”. Rubrik ini berisi profil tokoh-tokoh penting nasional maupun tamu internasional. Judulnya hanya satu kata: “NJOTO”.

Minggu Pagi menggambarkan sosok ini dalam tiga kalimat pendek: (1) “menteri jang paling pendek bentuk badannja, paling pendek namanja. Dan paling muda usianja”; (2) “sebagai anggauta KNIP dulu pun yang paling muda usianja; (3) “tjepat dan tjekat-tjeket mempertimbangkan dan memutuskan tiap persoalan”.

Perlambat dan ulangi sekali lagi membaca tiga kalimat itu. Maka, sulit untuk tidak berkata bahwa, bagi Minggu Pagi, Njoto alih-alih seorang teroris, malahan Njoto adalah seorang anak muda potensial yang di usia segitu sudah mengabdi untuk bangsa dan negaranya.

Mari lanjut ke MP pada pekan pertama September 1965. Setelah Njoto, giliran Sudisman yang mendapatkan jatah diperkenalkan kepada pembaca setia Minggu Pagi. Judulnya pun pendek, “Sudisman”. Bagi MP, Sudisman adalah (1) “anggauta politbiro dan kepala sekretariat CC PKI”; (2) “sejak tahun 1950 duduk dalam CC”; (3) “pemimpin pergerakan pemuda revolusioner sejak zaman kolonial Belanda”.

Minggu Pagi ingin bilang ke masyarakat Yogya bahwa Sudisman itu biangnya pergerakan, masuk dalam daftar saf depan melawan penjajahan Belanda. Juga, orang pertama-tama dari PKI yang berjasa dalam membangun kembali partainya.

Atau, baca perlahan dan penuh hikmat paragraf pertama Minggu Pagi ini: “Dari anggauta2 Comite Central PKI jang sekarang, termasuk Politbiro-nja ada beberapa orang jang telah duduk dalam CC itu sedjak kedudukan Comite Central itu masih di Jogjakarta. Sedjak Jogjakarta masih sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sedjak sebelum masa pendudukan Belanda. Sedjak sebelum terjadinja Peristiwa Madiun. Jang terang sadja kita ketahui, D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto, sekarang masing2 ketua, wakil ketua 1, dan wakil ketua II, ketika itu adalah tokoh2 muda revolusioner dari kalangan CC PKI. Disamping Pak Alimin dan Tan Ling Djie ketika itu, Aidit dan Lukman dan Njoto waktu itu telah pegang peranan penting dalam CC. Djuga, Sudisman dan beberapa lainnja yang kini djuga duduk dalam Comite Central”.

Lewat Njoto dan Sudisman, Minggu Pagi menorehkan kesan tentang arti loyalitas, usia muda yang enerjik, cerdas, cekatan, independen, dan tentu saja sederhana. Begini MP mendeskripsikan “kesederhanaan” dan “independensi” PKI itu:

“Dan Sudisman-lah jang tetap memimpin Sekretariat CC sedjak tahun 1950 itu, ber-sama2 Aidit, Lukman, Njoto. Kantor CCPKI waktu itu berada di djl. Lontar IX, dirumah ketjil berdinding bambu, sekira 100 meter sebelah timur djauhnja dari kantor CC jang sekarang. Sebuah kantor jang untuk pimpinan pusat sesuatu partai seperti PKI sekarang, sama sekali tidak representatif. Maka sesudah beberapa tahun bermarkas disitu, CC PKI berusaha membangun sebuah gedung jang sekiranja representatif untuk kantornja, jaitu di djl. Kramat Raya 31 (Jakarta Pusat), tempat CC sekarang. Segala biaja untuk pembangunan gedung CC itu dimintakan dana dari para anggauta dan simpatisan PKI diseluruh Indonesia. Ada jang memberikan dananja Rp5, ada jang Rp25, ada jang Rp100 tiap orang anggota, setjara suka-rela”.

Ingat, itu bukan suara dari koran resmi PKI seperti Harian Rakjat atau media yang berafiliasi tebal dengannya semacam Bintang Timur atau Warta Bhakti. Itu suara dari Minggu Pagi, Saudara, itu suara dari media yang seatap dengan Kedaulatan Rakjat.

Di sektor kebudayaan dan pendidikan, PKI dan keluarga ideologinya mendapatkan jatah halaman

Bukan tanpa disengaja Minggu Pagi edisi 6 Juni 1965 menurunkan lebih kurang dua halaman profil Universitas Kerja Komunis yang ditulis Wen Tjau-kung. Universitas yang berada di Provinsi Ciangsi, RRT, ini adalah penggodokan tenaga teknik terpelajar yang dibutuhkan membangun kawasan desa dan pegunungan.

Agar anak kaum buruh dan tani tidak meninggalkan ekosistem kerjanya, cabang-cabang universitas ini disebar di banyak tempat. Dalam tulisan di Minggu Pagi itu disebutkan bahwa ini universitas tipe baru yang berpedoman pada sikap belajar sambil bekerja, menghubungkan teori dan praktik. Lulusannnya bukan bekerja di pabrik-pabrik penguasa kapital, melainkan menjadi pemikir dan sekaligus pekerja di perusahaan-perusahaan pertanian yang dibikin oleh Universitas Kerja Komunis itu sendiri.

Saudara, bahkan profil Universitas Pembangunan Nasional/Veteran tidak mendapatkan halaman istimewa di Minggu Pagi maupun Kedaulatan Rakyat (KR) seperti Universitas Kerja Komunis ini. Barangkali, hanya IAIN Kalijaga dan UGM saja yang menandingi profil ini dalam soal frekuensi dan jatah halaman peruntukan.

Dalam soal sastra, Minggu Pagi menjadi sawah yang terbuka sekali bagi pemuatan cerita dari Lekra. Salah satunya yang fenomenal adalah novel Buruan karya Putu Oka yang dimuat secara bersambung dan dimulai pada edisi 3 Mei 1964. Putu Oka adalah penyair, penulis cerita, dan juga esais.

Bukan saja Putu Oka, esai penting sejarah sastra Indonesia yang ditulis ketua Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/Lekra) diberikan halaman oleh Minggu Pagi. Judul esai penting dan polemis Prof. Bakri Siregar itu berjudul “Mani Kebu: Suatu Konsepsi Neokolonialis” (20 September 1964).

Di bidang seni rupa, beberapa kali foto lukisan seniman-seniman Lekra ditampilkan Minggu Pagi. Antara lain, pada edisi 20 September 1964, disajikan galeri gambar patung berjudul Denok karya Trubus yang bertelanjang dada di Istana Bogor. Trubus adalah seniman yang tergabung dalam Seniman Indonesia Muda (SIM).

Yang lebih penting lagi, Minggu Pagi edisi 6 Juni 1965 merekam pameran paling terakhir Lekra Yogyakarta. Judul artikel bergambar itu adalah “Pameran Seni Lukis Lekra Jogjakarta: Seni untuk Rakjat dan Politik sebagai Panglimanja”. Nama-nama peserta pameran yang digelar di Taman Garnizun Setyadiningratan itu, antara lain Gambir Anom, Isa Hasanda, Rose Machrusah, Saptohudojo, Kartika, dan Djoni Sutrsino.

Dalam pidato pembukanya, demikian Minggu Pagi mengutipnya, Sunardi selaku ketua Lekra Yogya berharap pameran ini dijadikan patokan untuk lebih mengabdikan seni kepada buruh, tani, dan prajurit.

Gemuruh film dari akhir tahun 1964 hingga medio 1965 mendapat perhatian besar dari KR maupun MP. Betapa tidak, Presiden Sukarno sendiri yang membuka Festival Film Asia Afrika yang diselenggarakan di Istora Bung Karno pada April 1965.

Dari peristiwa inilah, Minggu Pagi menurunkan tiga tulisan yang sangat keras melawan film-film bikinan Amerika Serikat. Dua di antaranya adalah “Kehidupan baru perfilman nasional membajang: Dominasi & monopoli AMPAI roboh!” (MP, 20 September 1964) dan serial esai karya Bachtiar Siagian, “Ichtisar Sedjarah Perfilman di Indonesia” (MP, 28 Juni 1964). Bachtiar Siagian bukan sosok biasa. Sutradara film asal Medan ini adalah ketua Lembaga Film Indonesia (LFI/Lekra).

Media penampung pernyataan sikap

Membaca Minggu Pagi, saya justru menemukan beberapa pernyataan sikap penting dari organisasi atau koalisi taktis yang berarsiran ideologi dengan PKI. Memuat pernyataan sikap adalah cara KR group bersaksi, bersikap, dan berlayar bersama sebuah isu besar yang berlangsung.

Saya menyebut tiga pernyataan sikap penting.

(1) Kesimpulan seminar Himpunan Sarjana Indonesia atau HSI yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 4 dan 5 April 1954. Poin-poin kesimpulan penting itu dimuat di Minggu Pagi edisi 3 Mei 1964. HSI adalah salah satu sekoci berkumpulnya ilmuwan dan sarjana berbagai bidang ilmu yang bernaung di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. HSI berkontribusi kepada riset dan inovasi teknologi tepat guna. Pemuatan kesimpulan seminar HSI ini oleh KR penting sekali artinya untuk menunjukkan bagaimana orang-orang kiri ini berusaha keras memikirkan konsepsi pendidikan, teknologi dan politik pertanian, serta demokratisasi di desa.

Lihat saja, misalnya, kesimpulan soal Teknik (pertanian). HSI mendorong dan mengembangkan prinsip “Pantjausaha” dengan delapan prinsip cara bercocok tanam: (1) luku/cangkul dalam, (2) bibit unggul, (3) tanam rapat secara rasionil, (4) perbanyak pupuk secara rasionil, (5) perbaiki pengairan, (6) siangi sawah baik2, (7) lawan hama/penyakit, dan (8) perbaiki alat2 pertanian.

(2) Pernyataan pengambilalihan dan penutupan AMPAI pada 16 Maret 1965. Pernyataan ini dimuat Minggu Pagi pada 2 Mei 1965 karena momentumnya tidak saja penting, tapi daya ledaknya besar. Lembar pernyataan ini dimulai dari demonstrasi besar-besaran yang didukung nyaris semua organisasi yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan PKI dalam sebuah koalisi taktis bernama PAPFIAS. Koalisi ini juga lahir setelah Jakarta sukses menyelenggarakan Konferensi Film Asia Afrika (KFAA).

American Motion Picture Association of Indonesia atau AMPAI adalah organisasi pengusaha film-film Amerika yang sudah ada sejak tahun 50-an. Saat Amerika tidak akur dengan Indonesia, bukan saja hubungan diplomatik memburuk, tapi juga peredaran film-film Amerika yang mendominasi layar bioskop di seluruh Indonesia juga harus dihentikan. Jelas sekali tertera dalam pernyataan ini, film-film produksi Warner Bros, United Artist, 20 Century Fox, Columbia, Paramount, M-G-M, maupun Allied Artist haram jadah diputar di bioskop Indonesia.

(3) Resolusi Musyawarah Besar Tani yang berlangsung 20 sampai dengan 30 Juli 1965. Resolusi yang berisi 21 butir pernyataan hasil musyawarah besar tani itu dimuat di MP pada 8 Agustus 1965. Nyaris setiap butir resolusi itu berisi pernyataan-pernyataan telengas, keras. Lihat saja butir pertama: menuntut dipetjat dari setiap djabatan, petugas2 negara jg menghambat kemadjuan Kaum Tani, terutama dalam pelaksanaan UUPA dan UUPBH; djustru hendaknja aparatur2 negara selalu difihak Kaum Tani.

Ganyang nekolim adalah (bahasa) kita

“Tjoba Mas Samsu, seperti kita semua tahu, rakjat kita jang 103 djuta ini, 70 persen Kaum Tani jang tinggal didesa2 dan hidupnja amat melarat sepandjang djaman. Kita semua tidak boleh bertengkar, repolusi kita ini bertolak dari nasib mereka jang menderita itu. Tapi sepandjang djalan perputaran djaman ini, mereka masih tetap sama sadja dengan mereka jang dulu2. Disebabkan nasib mereka itu belum pernah mendapat perhatian chusus, perhatian istimewa, sesuai dengan pungsinja sebagai sokoguru repolusi. Sedang untuk tiap2 tugas kewadjiban jang diberikan kepada mereka, selandjutnja mereka sanggupi dengan nun inggih (siap sedia), tidak pernah gagal. Pimpinan perintah merah: merah. Pimpinan perintah hidjo: hidjo. Perintah ini diturut, perintah itu diturut. Tapi hak2nja, nasibnja, belum pernah terpikirkan. perkembangan terachir ini, kpd mrk diberikan undang2; UUPA/UUPBH. Tapi sudah dua tiga tahun tidak pernah pihak jang kedjibah (kewajiban) mampu melaksanakannya”.

Paragraf itu bukan berasal dari Harian Rakjat, koran resmi PKI yang habis-habisan memperjuangan landreform. Bukan juga dari Suara Tani, majalah resmi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang menggotong di pundak juang gagal dan suksesnya pelaksanaan reforma agraria.

Bukan.

Paragraf itu berasal dari rubrik “Sketsmasa” Minggu Pagi edisi 20 September 1964, No. 25. Rubrik ini bersifat menanggapi isu dan dijelaskan secara karikatural. Tambahan, paragraf yang berasal dari judul “Vivere Pericoloso” itu dilengkapi pula dengan karikatur karya Bowo dengan nada kritik pedas. Tergambar keluarga tani satu anak yang duduk lesu bersama cangkul dan dilihat dengan kaca pembesar sosok kurus jongkok, berkemeja kotak-kotak, bercelana dril, bersepatu hitam mengilat; gambaran kapitalis birokrat.

Sebagaimana karikatur itu, seperti itulah bahasa yang ditebar Minggu Pagi. Saya sampai tidak bisa lagi membedakan mana media in house milik PKI, mana media umum berstatus “tidak berpartai”.

“Rakjat AA melawan setiap intervensi asing” (MP, 25 April 1965)

“Bersihkan bumi AA dari nekolim dan antek2nja” (MP, 18 April 1965)

“Terus perkuat persatuan Nefo & pupuk kesetiakawanan anti imperialis! (MP, 25 Oktober 1964)

Pamflet, Saudara!

Gambar karikatur yang ditampilkan juga mengikuti model bahasa yang dipakai. Yakni, propaganda dan permusuhan kepada pihak asing. Buka saja Minggu Pagi edisi 25 Juli 1965, tampak seorang berperut buncit dengan jas terbuka yang sekujur tubuhnya dipenuhi tulisan seperti “Subversi”, “Kontra Revolusi”, “Manipolis”, “Progresif Revolusioner”, “Manikebu”, “BPS”, maupun “Nasakom”. Di kepala lelaki buncit botak tengah ini tertulis paragraf seperti ini: “Kalau dasarnja djelek, biar diadjari tatakrama Nasakom sampai djagadnja amblong, ja, masuk telinga kanan keluar kiri. Ganjang terus kaum ini, djangan diberi ampun!”

Bandingkan pilihan kata di paragraf itu dengan judul esai Pramoedya Ananta Toer di Bintang Timur, “Tahun 1965 Tahun Pembabatan Total”. Sama saja kesannya, bukan?

Dan, di Kedaulatan Rakyat (KR) edisi 9 Desember 1964, halaman satu, saya menemukan kliping aksi pembakaran buku yang dilakukan pemuda di Surabaya. Dengan titel “Pemuda Surabaja Bakar Bendera U.S.A. Dan Buku2 USIS”, berita itu dibuka dengan paragraf ini: “Sekelompok pemuda, mahasiswa, dan pelajar Surabaya senin petang jl (7/12) menyerbu kantor USIS di Jl Pemuda, mengeluarkan ratusan buku dari perpustakaan dan kemudian membakarnya”.

Apa kesan saya membaca berita ini? Sangat dingin. Bertendens. Positif. Terkesan mengamini.

“Para pemuda sebelum tinggalkan gedung sempat tempelkan pamflet2 dan mencoret2 dinding gedung USIS itu yang berisi perasaan tidak senang terhadap Amerika yang mendukung pendndasan gerakan Rakyat di Kongo dan membantu Malaysia. Bendera Amerika juga turut dibakar dan dignti dengan sang saka merah putih.”

Baik KR maupun MP memakai bahasa yang umum dipakai di masa Demokrasi Terpimpin itu. Bahasa yang keras dan meninju. Apalagi, esai-esai Sukarno dengan diksi yang membakar itu nyaris tiap hari dimuat di KR dan tiap pekan dimuat di MP.

Pada isu antinekolim, sekali lagi, saya tidak bisa membedakan mana koran kiri mentok dan mana koran-koran yang tak berpartai semacam KR dan MP ini.

Ikuti dan minum bersama di Holy Grail ala KR

Pada akhirnya, kita bisa mengambil pelajaran dari KR dan MP ini bahwa jika ingin selamat, mesti satu paduan dengan suara dengan yang terkuat. Dalam hal ini, suara siapa yang dominan mengatur hajat hidup orang banyak. Yakni, rezim.

KR tidak memiliki suara asli, apalagi ideologi yang harus dipeluk erat-erat. KR tidak betul-betul bersikap keras kepada PKI seperti digambarkan Octo Lampito sebagaimana sudah saya kutipkan di awal. Paling tidak, sebelum kalender menunjuk 30 September 1965.

Saya memandang lain bahwa KR bisa dan selalu lolos ena-ena di setiap pergantian rezim karena memegang “pandu” bahwa hidup ini apa toh. Hidup ini semata soal tak dan tik. Soal bagaimana bersiasat.

Saya tidak mengatakan bahwa ini sikap “menjilat”. Saya lebih memilih menamai “pola hidup sehat dan abadi” ini sebagai holy grail ala KR. Holy grail merujuk pada cangkir kuningan yang keramat berisi “ramuan” yang membikin si pemiliknya hidup selamanya.

Duet pimpinan KR waktu itu, Samawi dan M. Wonohito, tahu betul kekuatan dominan yang menjadi pengarah ke mana mata angin berembus. Yakni, empat pilar: Sukarno, militer (ABRI), agama (NU), komunis (PKI), dan marhaenis (PNI).

Kekuatan dominan itu tergambar dalam penataan dan penempatan berita. Di Minggu Pagi, misal, rubrik “Apa & Siapa” menggilir profil empat tokoh kunci dari elemen itu. Sementara, Sukarno dan ide-idenya tidak boleh hilang di setiap terbitan.

Dengan begitu, KR dan MP adalah sebuah generasi media massa yang datang dari jauh dan nyaris sama umurnya dengan usia negara ini. Walau berumur tua dan klasik, terlihat masih segar bugar hingga hari ini ketika abad digital mendesak dan menderu.

Akhirul kalam, Rosihan Anwar pernah bilang sikap jurnalisme semacam KR ini sebagai jurnalisme kepiting; penamaan yang dinisbatkan kepada politik redaksi Kompas. Saya menyebutnya dengan istilah lain: jurnalisme ikut arus.

Jika ingin selamat dan hidup sampai sepuh, jangan pernah melawan angin, ikuti saja arus, jika tidak mau karam lebih cepat. Ikuti saja. Berselancarlah seperti seorang profesional di puncak gelombang politik rezim yang terus berganti dengan coraknya masing-masing.

Soal kemampuan berselencar, KR dan MP adalah mahaguru. Itu.

BACA JUGA Perut yang Lapar Lebih Berbahaya daripada Kebangkitan Komunisme dan artikel menarik lainnya di rubrik ESAI.