MOJOK.CO – Benarkah ketiadaan perwakilan klub Daerah Istimewa Yogyakarta di Liga 1 membuat gairah sepak bola menurun? Bagaimana dengan keberadaan BCS dan Sleman Football?

Beberapa hari yang lalu, di sebuah situsweb bola di Indonesia, terdapat sebuah artikel yang menyebutkan bahwa terjadi sebuah ironi di iklim sepak bola Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Inti dari tulisan sang penulis adalah, Yogyakarta tak punya perwakilan di Liga 1, kasta tertinggi kompetisi Indonesia. PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman masih akan berlaga di Liga 2, sementara Persiba Bantul baru saja terdegradasi ke Liga 3.

Namun, di luar performa klub, salah satu stadion di DIY, tepatnya Stadion Sultan Agung (SAA) di Bantul, justru laris manis dilirik klub dari Liga 1 untuk dijadikan kandang. Ada tim di Liga 1 seperti PS Tira, klub yang sangat asing, yang sudah resmi menggunakan SAA sebagai kandang. Selain PS Tira, masih ada Persija Jakarta yang konon juga tertarik dengan SAA.

Si penulis mengungkapkan bahwa meski performa klub-klub DIY mengecewakan, namun “gegap gempita” Liga 1 masih akan terasa. Kegairahan sepak bola DIY dipertanyakan? Ingat, masing-masing klub di DIY, yang bermain di kasta kedua dan ketiga punya stadion (meski statusnya bukan pemilik). Bagaimana dengan peserta Liga 1? Ada, kok, yang nomaden. Ehhe~

Nah, bicara soal gegap gempita liga, artinya kita bicara soal gairah yang hadir seiring sepak bola itu sendiri. Ingat, sepak bola, pada hakekatnya, tidak selesai selama 90 menit pertandingan saja. Hal-hal di luar pertandingan justru yang membuat sepak bola itu semakin berwarna. Dan yang paling dekat adalah suporter dan komunitas di sekitar klub.

PSS Sleman punya keduanya. Suporter yang namanya sudah mendunia, dan komunitas yang semakin berdaya guna. Di sini, kita berbicara soal Brigata Curva Sud (BCS) dan Sleman Football.

Brigata Curva Sud (BCS)

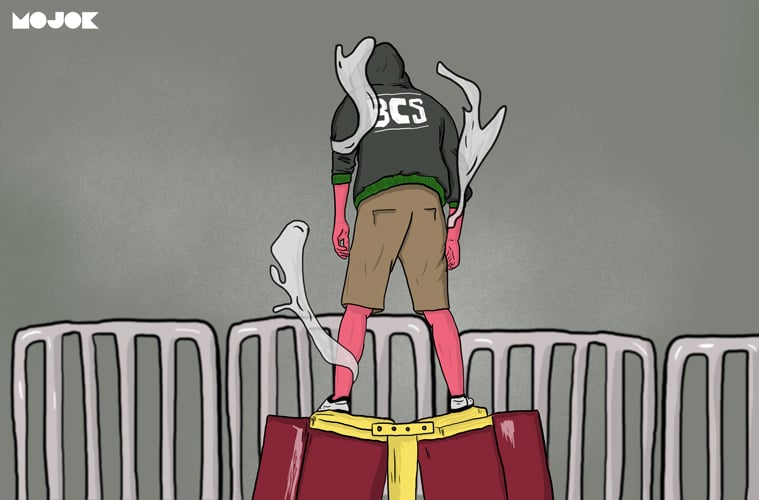

BCS adalah wadah komunitas suporter yang biasa memenuhi tribun warna kuning, tribun sebelah selatan Stadion Maguwoharjo, Sleman. Mereka yang bernapaskan ultras ini biasa menggunakan dress code berwarna hitam, dengan slogan “no leader, just together”, BCS tumbuh begitu pesat. Kreativitas yang terus digali, imajinasi yang seperti tanpa batas ketika menciptakan koreografi ketika mendukung, membuat nama BCS harum hingga ke sudut Polandia dan Eropa.

BCS lahir dari gejolak situasi di tubuh suporter. Situasi yang pelik, mendorong beberapa anak muda untuk berkumpul dan membentuk sebuah wadah suporter mandiri. Ultras adalah identitas yang diusung, mendiami tribun selatan, dan mulai mendukung dengan cara berbeda. Sebuah cara yang dengan begitu sukses mengangkat nama BCS ke permukaan persaingan kreativitas suporter di Indonesia.

BCS mendukung dengan cara unik mereka sendiri. Lewat manifesto yang mereka susun, kita bisa sedikit membedah isi hati wadah suporter yang pernah mendapat anugerah “ultras terbaik di Asia” menurut Copa90, mengalahkan suporter-suporter yan lebih tua seperti Urawa Boys (Jepang), Frente Tricolor (Korea Selatan), Boys of Straits (Malaysia), dan Bangal Brigade (India).

Ada 8 poin di dalam manifesto BCS, yaitu “no ticket, no game”, “Mandiri Menghidupi”, “No Politica”, “Still Solo”, “Awaydays”, “No Leader, Just Together”, “Sebatas Pagar Tribun”, dan “Ora Muntir”. Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di sini.

Pada intinya, keberadaan BCS adalah mendorong klub terkasih, PSS, untuk maju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih profesional. Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari membeli tiket resmi demi keuangan klub, tegas membuat jarak dengan politik, tidak berafiliasi dengan pihak mana pun kecuali PSS, membangun tradisi untuk tekun mendukung PSS ketika bertandang, dan tak gentar dengan segala kondisi.

Daya tarik BCS menyebar begitu deras, merangkul banyak anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang Lelah dengan mendukung tim dengan “cara lama”. Misalnya, BCS tak pernah bernyanyi dengan nada-nada rasis atau menyelipkan ajakan membunuh di dalam lirik-lirik chant mereka. Cara-cara tersebut sudah usang, bebal, dan harus ditanggalkan.

BCS mendukung dengan koreo, giant flag, dan terutama: bernyanyi selama 90 menit penuh! Dengan begitu, tak ada kesempatan bagi anggota BCS untuk melemparkan barang-barang ilegal ke dalam lapangan karena sibuk bernyanyi dan menyelaraskan koregrafi.

BCS membiayai koreografi mereka dengan cara “patungan”. Cara sederhananya adalah menambahkan 1000 rupiah ke dalam tiket khusus untuk BCS (tribun kuning). Sesuai slogan “no ticket, no game”, BCS bisa mandiri menghidupi koreo mereka, sekaligus mengajak semua suporter untuk tidak membeli tiket dari calo. Jadi, suporter diajak berkontribusi langsung untuk kesehatan keuangan klub.

Bicara BCS, juga bicara Curva Sud Shop (CSS). Toko merchandise ini lahir dari keprihatikan akan ketiadaan toko resmi PSS. CSS lahir dalam bentuk sebatas etalase kaca di depan ruko, hingga kini mampu menyewa ruko secara pribadi.

Uang hasil dodolan (berjualan) dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya dengan yang disebut “royalti klub”, yaitu sejumlah dana yang disetor untuk klub. Nilainya tak main-main. Gambarannya, di jersey PSS, terpampang nama CSS. Bisa membayangkan berapa “nilai” yang dikeluarkan untuk bisa memasukkan nama merek ke dalam jersey pemain, kan?

Yang paling fenomenal adalah ketika CSS menjadi “sponsor kebugaran tim”. Berawal dari pemikiran bahwa klub profesional harus punya tenaga fisioterapis profesional, CSS menyumbang alat-alat kebugaran yang mendukung kerja Sigit Pramudya, fisioterapis PSS. Belum istimewa, namun Sigit menyebutnya sudah sangat cukup untuk ukuran klub profesional di Indonesia.

Lewat proses kreatif BCS dan perjuangan CSS, apakah perlu dijelaskan lagi soal “gairah” dan “gegap gempita” sepak bola yang menjangkiti Yogyakarta?

Sleman Football, penjaga literasi PSS Sleman

Sebuah pertandingan akan tetap abadi, salah satunya, lewat sebuah tulisan. Football writing berkembang begitu masif di Indonesia. Bahan yang melimpah dan barisan para penulis sepak bola yang semakin panjang membuat literasi sepak bola bisa terus terjaga. Beberapa anak-anak muda di Sleman yang melek dengan literasi membidani lahirnya Sleman Football.

Sleman Football menyajikan tak hanya berita, namun juga ulasan yang terkurasi tentang kehidupan PSS. Ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas membuat suporter PSS akan lebih mudah diedukasi tentang banyak hal. Dan tentu saja berkaitan dengan kehidupan BCS, yaitu melahirkan suporter-suporter modern yang pergi ke stadion bukan untuk mabuk dan tak sekadar bernyanyi “Suporter lawan dibunuh saja!”

Sleman Football digawangi Aand Andrean dan Ardinata Azmi. Di belakang mereka berdiri barisan para kontributor profesional, dari penulis, desainer, hingga fotografer. Intinya, Sleman Football dikerjakan dengan dedikasi dan semangat literasi.

Sleman Football juga pernah mengadakan sebuah workshop bernama Sleman Football School. Selain untuk keperluan kaderisasi, “sekolah” ini juga ditujukan sebagai alat capacity building para suporter muda. Nantinya, tak hanya pergi ke stadion untuk menikmati pertandingan (dan koreo kreatif BCS), namun juga bisa belajar dan mengaplikasikan ilmu yang didapat.

Sama seperti BCS dan CSS, Sleman Football juga sudah bisa mandiri. Mulai dari pembiayaan situsweb, hingga honorarium untuk para kontributor. Anda bekerja, Anda belajar, Anda dibayar.

Kepedulian ini lahir dari mana? Dari gairah tentu saja. Dari gempita sepak bola di atas lapangan yang dipentaskan PSS.

Para suporter PSS Sleman (dan PSIM Yogyakarta) tak lagi butuh suntikan gairah dari klub-klub Liga 1. Provinsi ini memang kecil. Namun, jangan pernah meragukan kegairahan yang akan terus meluap ketika peluit tanda sepak bola mulai ditiup. Yogyakarta, perlu pembaca ingat, turut membidani lahirnya PSSI.

Kalau bukan gairah, apa lagi namanya?

Salam “Sampai Kau Bisa”.

PS: Nantikan tulisan “Gairah Sepak Bola Yogyakarta” bagian kedua tentang PSIM Yogyakarta pada hari Jumat, 23 Maret 2018.