Di Twitter, setelah melalui serangkaian rute sekrol-sekrol yang random, saya menemukan postingan satu akun (ehm, sebut saja nama akunnya Yanto) yang menuliskan kegelisahan dan keprihatinannya karena banyak koran yang tidak menjadikan berita tentang reuni akbar alumni 212 sebagai headline.

Katanya, peristiwa sebesar reuni akbar selayaknya menjadi headline, karena ia punya nilai berita yang besar.

“Saya makin prihatin dengan media mainstream kayak Kompas, Tempo dkk. Apakah mereka tidak sadar jika keberpihakan mereka pada Jokowi turut memperbesar perasaan jengkel pada kekuasaan? Peristiwa sebesar reuni 212 buat mereka ngga ada nilai beritanya. Apa ngga bikin sakit hati?” begitu tulisnya.

Sebagai seseorang yang bekerja di media, saya tentu saja tak sependapat dengan apa yang ditulis oleh Yanto.

Bagi saya, semua media punya segmentasi pasar sendiri-sendiri, sehingga mereka berhak untuk menentukan isu apa yang layak untuk mereka angkat sebagai headline.

Koran lampu kuning, misalnya, tentu saja tidak terlalu tertarik mengangkat isu reuni akbar alumni 212 sebagai headline, sebab memang pangsa pasar mereka adalah para pekerja kasar seperti tukang becak atau supir angkot, sehingga headline yang diangkat ya biasanya tak jauh-jauh dari isu kriminalitas jalanan atau isu-isu sub-urban lainnya, yang memang disukai dan dekat dengan dunia jalanan.

Kembali ke cuitan Yanto.

Kalimat “Apa nggak bikin sakit hati?” yang ia tulis di akhir twitnya itu menggelitik saya. Saya pun kemudian membalas twit tersebut.

“Lah, sakit hati kenapa, Mas? Kan niat yg ikut reuni 212 memang pengin silaturahmi, bukan pengin diliput… Hehehe…” begitu balas saya.

Tak dinyana, balasan saya tersebut mendapatkan banyak respon.

Salah satu dari sekian banyak komentar yang muncul secara lucu menuduh saya sebagai seorang Projo alias Pro-Jokowi.

“Buat projo iyain aja deh,” begitu balas dia.

Nah, sampai di sini, saya mulai tertarik.

Saya buka profil dia, dan memang ternyata dia memang seseorang yang berada di kubu #2019GantiPresiden. Tagar tersebut bahkan ia tulis sebagai bagian dari bio.

Saya selalu tak habis pikir dengan justifikasi model begini. Tentu saja ini bukan soal projo-nya, namun lebih pada sikap mudahnya seseorang menganggap orang lain sebagai lawan politik hanya karena punya pandangan yang berbeda dengannya.

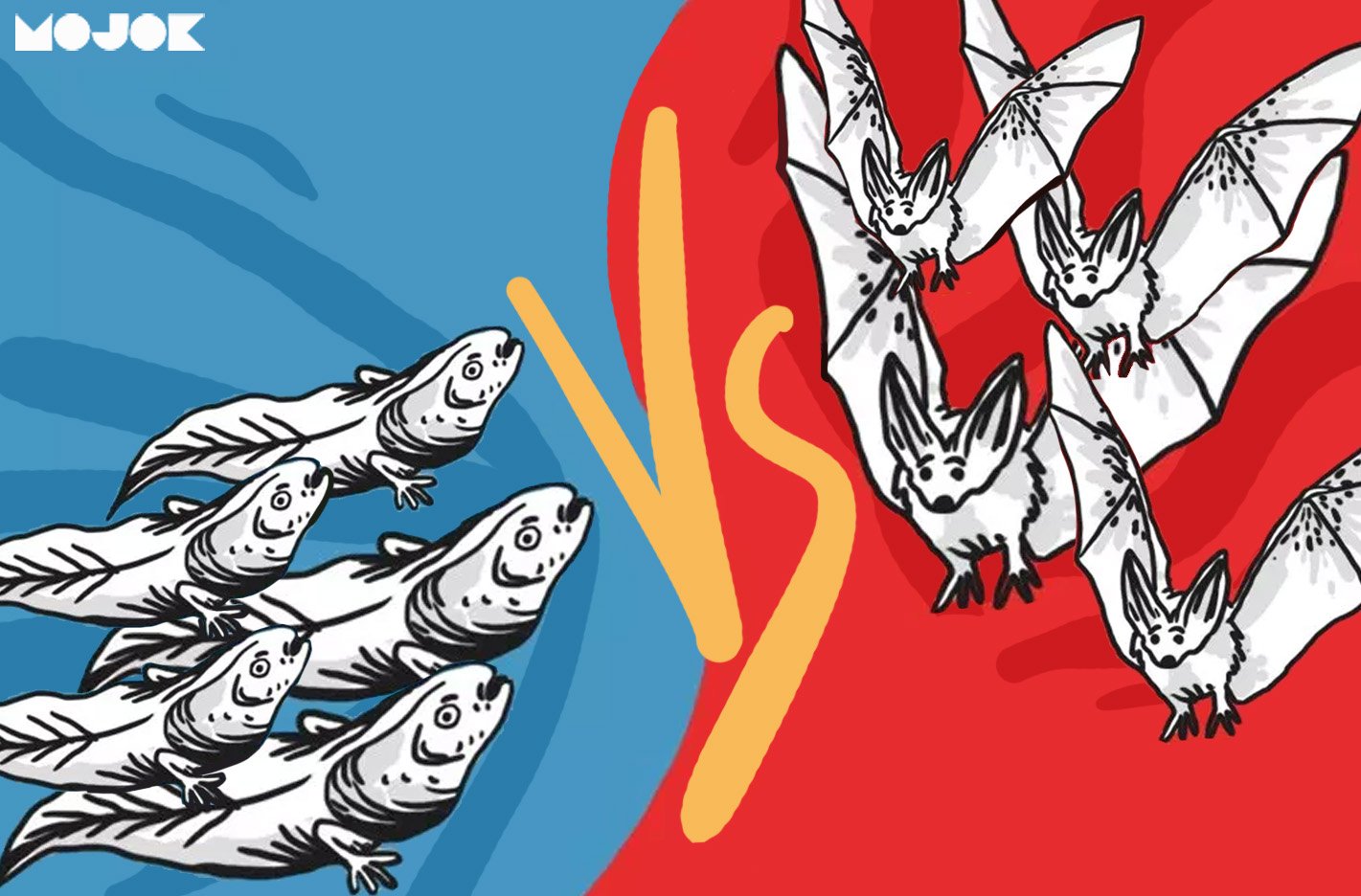

Di facebook, saya menemukan banyak kejadian seperti itu. Tentu ini bukan hanya terjadi dalam lingkup projo, namun juga prowo. Dalam lingkup (so called) cebong, maupun lingkup (so called) kampret.

Hanya karena tidak setuju dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa peserta reuni akbar alumni 212 sebanyak 11 juta orang, dia bisa langsung dianggap sebagai cebong.

Begitu pun sebaliknya, hanya karena mengkritisi janji-janji Jokowi semasa Pilpres yang sampai sekarang belum juga tunai, ia bisa langsung dianggap sebagai kampret.

Atmosfer politik dalam beberapa tahun terakhir, utamanya setelah Pilpres 2014 yang berlanjut dalam Pilgub DKI 2017 lalu benar-benar memunculkan polaritas politik yang sangat dahsyat dan menyebalkan.

Hidup seolah menjadi hanya tentang Jokowi dan Prabowo. Tentu ini bikin kita muak.

Lebih menyebalkan lagi, ia juga melebar pada persoalan agama. Siapa yang tidak pro Prabowo bisa dengan mudah dianggap tidak pro umat islam, begitu pula sebaliknya, siapa yang mendukung Jokowi langsung dituduh sebagai pembela penista agama.

Ah, Politik sungguh membuat kita menjadi manusia bermental zebra cross, yang hanya tahu hitam dan putih.

Di hadapan politik, pelangi tak pernah tampak sama sekali.