Dalam rentang waktu kelas 2 SMP sampai 1 SMA, saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada dunia game. Pengabdian murni nan tulus ini menjadi salah satu cerita hidup saya yang ada-ada saja karena game mampu membuat saya benar-benar buta, tentu bukan dalam arti yang sebenarnya.

Semua diawali dari perkenalan saya dan permainan Counter Strike 1.6 (selanjutnya akan saya singkat menjadi CS 1.6) lewat teman sekelas. Suatu hari, dia mengajak saya untuk ke warnet dan mencoba memainkan ‘game online tembak-tembakan ini’. Saya menolak karena alasan takut ketahuan orang tua. Situasi saya saat itu, ke rental PlayStation saja saya sudah diomelin, gimana saya ke warnet?

Sialnya, teman saya tidak berhenti merayu sampai di situ. Di hari ketiga perayuan, saya luluh—saya memang anaknya gampang dipengaruhi.

Saya tidak sadar bahwa saya sedang menjual jiwa saya kepada setan.

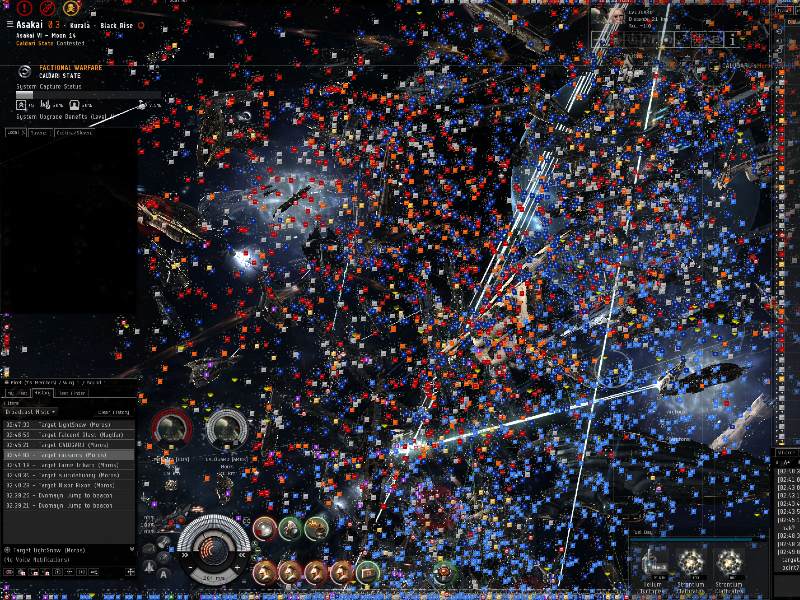

Begitu berkenalan dengan CS 1.6, saya merasa diserap ke dalam sebuah dunia yang baru, asing, dan adiktif. Hubungan saya dengan internet yang saat itu hanya sebatas berbincang di mIRC lewat username co_kesepian_jomblo langsung ter-elevasi. Gila, enak sekali rupanya bisa main game bersama orang-orang se-Indonesia.

Semakin lama waktu berlalu, saya semakin rajin bermain dan berlatih CS 1.6. Semakin rajin berlatih, saya semakin lihai bermain. Semakin lihai bermain, saya semakin sering mengikuti lomba CS 1.6 yang tadinya saya bahkan tidak tahu ada lomba semacam itu. Singkat kata, saya telah menjadi atlet esports tanpa tahu sebelumnya bahwa ada istilah atlet esports itu sendiri.

Dalam rentang tiga tahun itu. Saya rasa saya mempunyai kualifikasi yang cukup untuk berbicara tentang pekerjaan ini, terkhusus membelanya. Banyak sekali anggapan bahwa bermain game tidak layak menjadi sebuah “olahraga”, apalagi pekerjaan.

Yang paling menyebalkan, ada oknum-oknum yang menganggap menggeluti dunia esports sebagai hal yang mudah. “Halah, cuma main game aja!” atau “Main game mah anak kecil juga bisa! Gak ada kegiatan ya? Cari kerjaan kek!”

Manusia-manusia dengan pemikiran seperti ini biasanya kalau main game selalu kalahan, pasti yang mati pertama. Cupu, atau kalau bahasa kami para gamers kala itu, NOOB! Menjadi atlet esports itu tidak semudah cocotmu yang suka asal bunyi, ndes!

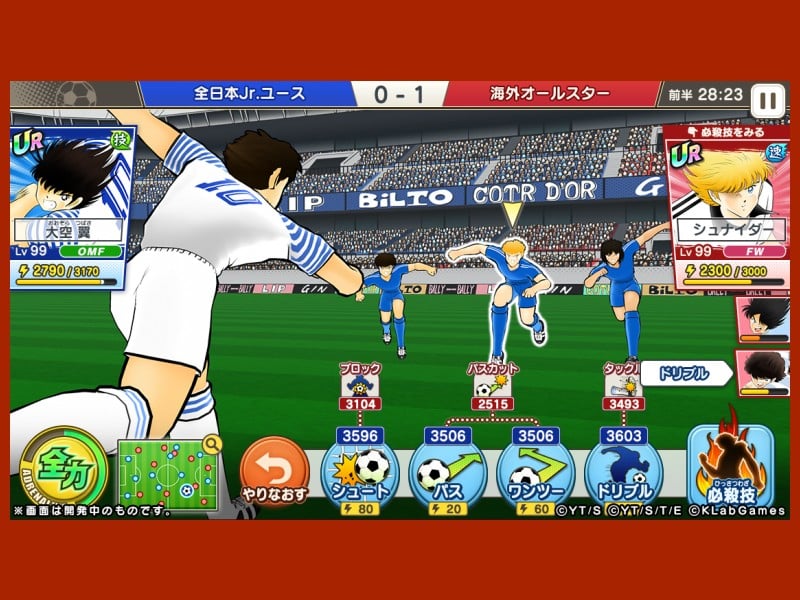

Bermain game yang dilombakan dan dijadikan lapangan pekerjaan macam CS 1.6 (kini bernama CS:Global Offensive) membutuhkan latihan bertahun-tahun.Tentu, latihan rutin itu membutuhkan ketahanan berlatih. Pada masa tersebut, saya bisa latihan 6-8 jam sehari di depan komputer. Gila, kan? Iya, tahu kok. Persis anggapan orang tua saya juga, kok.

Begitu saya bilang latihan, jangan dibayangkan kalau selama 8 jam itu kerjaan saya hanya tembak sana-sini. Kami, para atlet esports, melakukan latihan disiplin dengan terstruktur dan terjadwal seperti mengasah kemampuan aiming (meletakkan sasaran), menonton pertandingan para pemain profesional dan menganalisisnya, serta mempraktekkan segala ilmu dan mencoba berbagai taktik yang didapat ke dalam tim. Semua ini dilakukan berulang-ulang.

Bahkan, komputer sekolah yang ada di kelas kemudian kami install dengan CS 1.6 agar selepas sekolah saya dan tim (yang kebetulan satu sekolah) bisa berlatih atau menonton rekaman pertandingan bersama. Contoh penyalahgunaan fasilitas ini tidak patut dicontoh ya.

Ada banyak jenis pengorbanan lain yang kami, para atlet esports, harus lakukan. Kalau saya pribadi, pada masa inilah saya harus mengorbankan kesehatan mata saya. Bermain dengan intensitas yang gila setiap hari selama tiga tahun akhirnya memaksa saya memakai kacamata. Tapi tentu, tidak penyesalan dalam diri saya sampai sekarang. Saya yakin bahwa pepatah “lewat kacamata, perspektif dunia akan terbuka” itu benar. Tentu, pepatah itu saya karang sendiri.

Banyak sekali momen-momen lucu yang terjadi di masa saya berkecimpung di dunia ini. Satu yang menarik adalah ketika pacar saya saat itu cemburu berat karena saya lebih sering menghabiskan waktu di depan komputer atau di warnet bersama tim saya ketimbang bersamanya. Kekesalan yang memuncak kemudian membuatnya suatu hari marah besar. Saat pulang sekolah, ia bersama teman sekelasnya meneriakkan kata-kata yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang.

“Aduh, mainnya sama cowok melulu. Kasian banget ya pacar kamu ternyata homo,” kata salah seorang temannya kepada pacar saya, di depan saya. Berulang-ulang.

Saya ngakak setiap kali mengingat kejadian itu. Kadang sangat mengherankan bagaimana seorang remaja bisa menjadi begitu pasif-agresif, terkhusus perihal cinta.