Sebelumnya saya harus mengutarakan bahwa narasi “Siapa Cepat Dia Dapat” saya dapatkan dari Water Wars-nya Vandhana Shiva (bagi saya menunjukkan buku yang dijadikan rujukan adalah cara agar tidak sombong, bukan sebaliknya). Sebab itu pula saat berkunjung ke kedai kopi, saya terbayang-bayang saat melihat orang-orang tanggal dari kursi kedai, lalu diganti dengan pembeli lain yang sejurus kemudian menduduki kursi yang baru saja ditinggal pergi. Lantas bagaimana kursi Iron Throne, eh maksud saya Kursi Istana? Penuh kesunyian atau justru pertarungan?

Karena ‘habis gelap terbitlah terang’ bukan kalimat mantra habis perang datanglah damai, karena gegap gempita kemenangan pemilu atau terbunuhnya White Walker oleh Arya Stark yang masih kimcil (saru gak sih) tidak menjadikan kehidupan akan terang selamanya? Kalau begitu maka pendapat saya ada benarnya bahwa sisi gelap kehidupan adalah fitrah, serupa gelembung Rahwana (sifat tamak, sombong, rakus, dsb) yang tidak akan pernah sirna dan juga janji iblis untuk menggoda anak-cucu Adam sampai hari nanti.

Masih percaya habis gelap terbitlah terang itu selamanya?

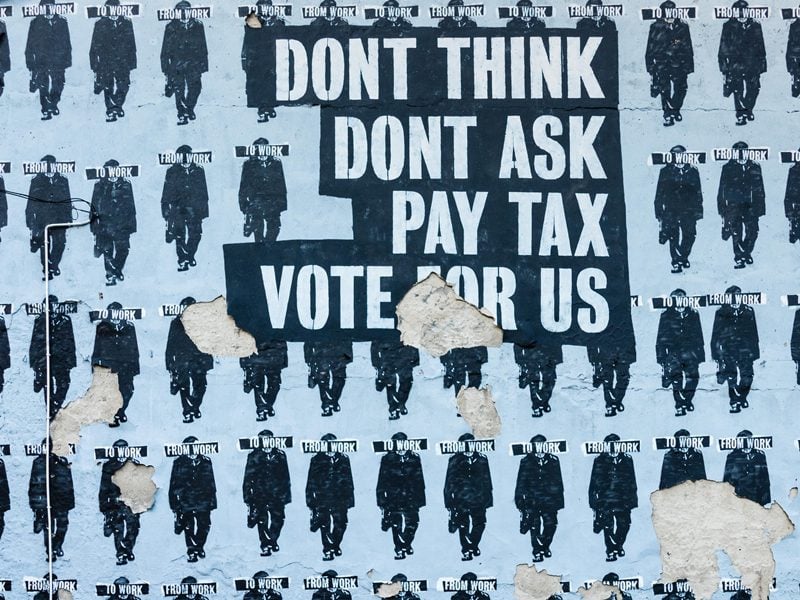

Kembali lagi soal yang dikatakan mbak yu Shiva yang ternyata merujuk dari praktek “Ekonomi Koboi” yang buntutnya memicu kembali homo homini lupus dengan wajah lain. Karena hari ini bukan lagi seberapa kau mampu membunuh dan menikam orang dengan otot, melainkan seberapa orang dapat kau kuasai (kursi kekuasaan) dengan tahta, harta, pengetahuan. Semua bergeser seiringan dengan bumi yang terus berputar.

Dulu para koboi di masanya bermodal kuda, topi, senjata—tidak seribet PUBG—dan macam-macam softskill menguasai wanita dan kuat meneguk bir berbotol-botol. Jika hari ini koboi masih ada macam dulu, mungkin sudah ada pelatihan koboi kelas dasar, lalu menengah, dan kemudian kelas atas. Namun waktu pun beranjak seiring dengan harga sekolah yang kian melangit, semakin eksklusif, dan para koboi macam yang dulu sudah pensiun. Berganti profesi yang lebih menjanjikan, Ekonomi Koboi.

“Kau tidak menghabiskannya?” ujar Romi tempo hari padaku. “Siapa cepat dia dapat bung!”

Lalu saya pun teringat pesan guru semasa sekolah di madarasah bahwa sifat iri, ataupun dengan kata yang lebih seirama dengan penjelasan di atas adalah rakus, itu diperbolehkan bila konteksnya persoalan ilmu. Sedangkan rakus dan iri dalam konteks profan atau profit, tidak boleh. Ternyata semakin tua usia manusia tidak menjamin dunia ini akan lebih seimbang, tidak paradoks, dan tidak berbenturan satu sama lain.

Pun dengan yang silang sengkarut sekarang, selain karena yang bermain di lumpur perpolitikan tidak sedewasa macam pelanggan kedai kopi, artinya para pembeli boleh duduk dimanapun di meja yang masih kosong, dan bisa meminta ijin agar duduk bersama di kuota duduk yang harusnya bisa digunakan 6 orang namun ternyata hanya diisi 2 orang yang sedang pacaran. Parahnya sih orang pacaran selalu merasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak di Bumi ini. Dan ternyata bercandaan kalimat orang-orang pacaran macam itu mempengaruhi parlemen hari ini.

Semua menemukan momentumnya, seperti saat ini di sela-sela penghitungan, mau tidak mau diantara kami para penduduk Indonesia harus terus berseteru dan saling menunjuk siapa yang berhak mendapati rasa malu lima tahun ke depan akibat salah memilih pemimpin di bilik suara kemarin. Apakah dua orang yang bakal jadi tidak akan pernah berbagi kursi untuk merumuskan masa depan yang lebih baik, setidaknya bekas-bekas tambang yang dilaporkan dalam Sexy Killers ditutup kembali.

Seperti yang kita tahu—para penikmat kedai kopi dan ruang publik lainnya—di meja kedai kopi yang tidak berjauhan kita saling membuka telinga, untuk mendengar informasi yang berdatangan seperti hujan. Bahkan lumrah kiranya saat saya mengernyitkan dahi mendengar percakapan:

“Ya. Politik koboi tepatnya.”

“Partai yang kalah itu ngontrak?” sembari ketawa orang yang berhadapan dengannya menjawab.

“Yoi boi, mereka bakal ngontrak. Mereka tidak pantas mendapatkan hak istimewa di muka bumi ini seperti lawannya.”

“Bahkan dimana ia berak, disitulah mereka harus membayarnya?”

“Tentu. Tapi kamu jangan banyak akal begitu boi, kita perlu orang-orang nakal bagai koboi!”

Mereka terus berseteru sampai pembahasan bagaimana berbagi tempat di kedai kopi. Juga bagaimana berbagi tanah, air, udara yang harusnya milik bersama. Saya seperti negara tetangga yang mendengar dari seberang, menyaring kemudian mendaur ulang menjadi pengetahuan yang rapuh. Karena konon katanya, mendengar informasi hari ini rapuh, sebab informasi diciptakan bisa dengan ragam sumber yang nanti dapat di uji kesahihannya. Itu ilmu sudah dari dulu, orang-orang saja lupa sedang memodifikasinya menjadi istilah hoak.

Tapi sudahlah, semua tidak bisa dibendung ketika teknologi dan informasi semakin mudah di dapatkan. Penanganan mental (revolusi mental?) ternyata juga tidak cepat saji kan? Lantas dengan apa manusia mampu mengendalikan diri dari dirinya sendiri? Apakah jawaban Al-Ghazali dalam buku Kimia Kebahagiaan tentang struktur kerajaan dalam diri kita untuk mengenal diri dan kemudian mengenal Tuhan, macam itu bisa? Bukankah itu makin rumit? Semua perlu dibawa bercanda agar lebih ringan, ternyata juga membutuhkan kecerdasan agar tidak menjadi penistaan dan memicu permusuhan bukan? Saling menguatkan dan saling mengingatkan hanya memperlihatkan kerapuhan kita bukan? Akui sajalah kita manusia lemah.

Sebagaimana sifat manusia yang sering lupa untuk membayangkan dirinya itu kecil saat mendengar atau merapalkan Takbir. Bagaimana kalau merubah yang kalah itu ngontrak menjadi sifat kesombongan manusia adalah yang ngontrak? Atau lebih singkatnya, rasa berbagi adalah keniscayaan dan sifat rakus, sombong, mau sendiri adalah gelembung-gelembung yang keluar dari tubuh Rahwana yang beterbangan dari dasar samudera yang tidak akan pernah habis dan mengejar kita yang rapuh di Bumi Manusia ini.