Setiap musim pemilihan umum raya (pemira) dan ospek tiba, ada satu fenomena klasik yang hampir selalu muncul di kampus: alumni kampus yang tiba-tiba aktif lagi. Bukan untuk berbagi pengalaman atau mentoring yang sehat, tapi ikut ngatur-ngatur urusan internal mahasiswa. Mulai dari nyari calon ketua BEM, sampai mengatur rundown ospek yang katanya “harus sesuai tradisi”.

Padahal tradisi itu ya versi mereka sendiri, yang bahkan kadang nggak relevan lagi sama konteks sekarang.

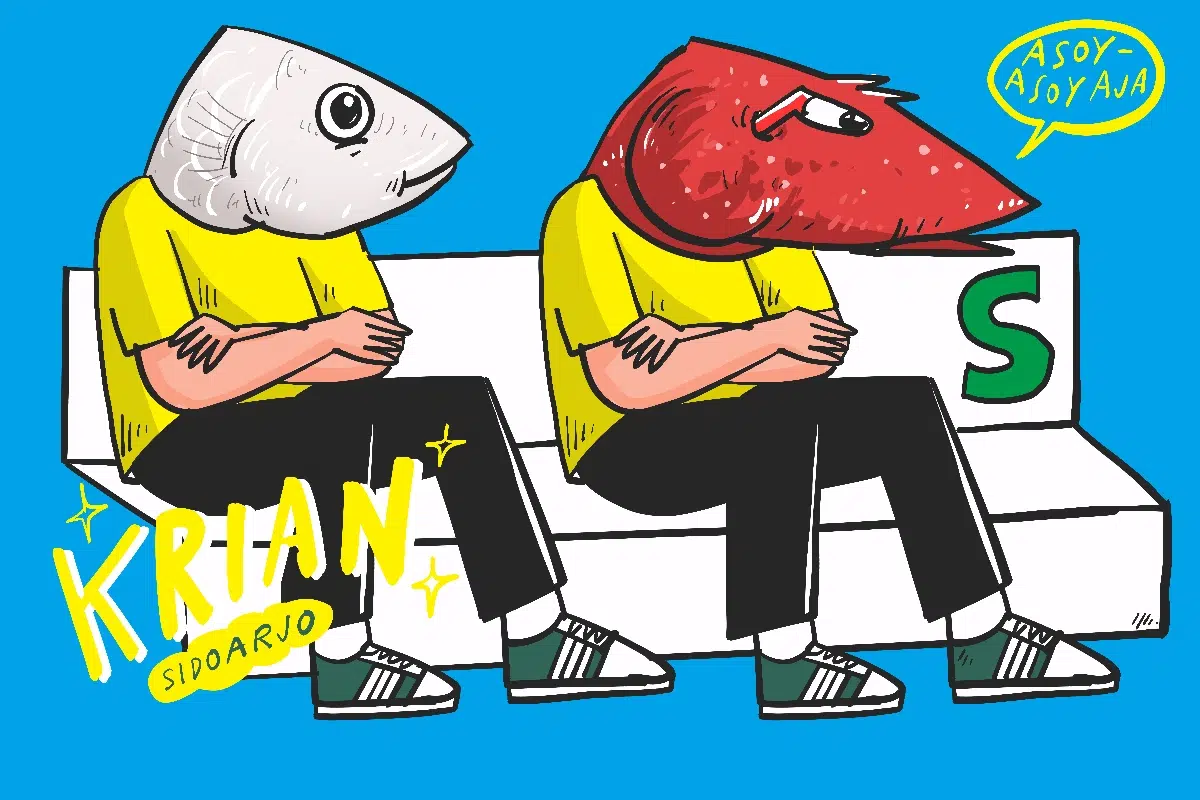

Fenomena ini bukan hal baru. Dari kampus negeri sampai swasta, dari fakultas hukum sampai peternakan, semua pasti pernah punya alumni yang merasa dirinya masih punya andil besar dalam urusan kampus. Mereka hadir seolah kampus ini belum bisa jalan tanpa komando senior. Ironisnya, kadang suara alumni justru lebih didengar ketimbang mahasiswa aktif itu sendiri. Yang junior-junior cuma bisa ngangguk, meski isi hati udah pengin bilang: “Lah, elu siapa?”

Kehadiran alumni dalam kegiatan kampus seharusnya jadi bentuk dukungan, bukan dominasi. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak dari mereka susah melepaskan ego dan posisi lamanya. Mereka lupa bahwa kampus terus berubah, dan mahasiswa baru punya cara sendiri untuk berkembang. Yang dibutuhkan itu ruang, bukan bayang-bayang senioritas yang nggak mau benar-benar pergi.

Ketika alumni gagal membedakan bantu dan mengatur

Banyak alumni lupa membedakan antara membantu dan mengatur. Padahal keduanya beda, tapi dampaknya jauh. Membantu artinya hadir saat dibutuhkan, memberi masukan kalau diminta, dan sadar bahwa keputusan akhir tetap di tangan mahasiswa aktif. Tapi, yang sering terjadi, alumni datang bukan sebagai pendukung, melainkan sebagai sutradara—yang ingin semua berjalan sesuai skenario mereka. Akibatnya, ruang belajar mahasiswa jadi sempit, dan proses tumbuh mereka terhambat.

Di balik niat baik, kadang terselip kepentingan. Alumni kampus yang dulu aktif di organisasi sering merasa punya warisan politik yang harus dijaga. Maka, mereka ikut campur soal siapa yang layak jadi ketua, siapa yang “tidak sesuai garis”. Padahal konteks sudah berubah, dinamika kampus pun tidak bisa disamakan dengan masa lalu. Kalau mahasiswa sekarang dipaksa menuruti pola yang sama, kapan mereka belajar mengambil keputusan sendiri?

Organisasi mahasiswa adalah tempat latihan untuk memimpin, mengambil risiko, dan belajar dari kesalahan. Tapi kalau setiap langkah selalu ditentukan oleh alumni, mahasiswa akan tumbuh dengan rasa takut dan sungkan. Mereka tak lagi berani bereksperimen atau berpikir di luar pola lama. Kampus pun kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pertumbuhan—bukan sekadar tempat mempertahankan warisan generasi sebelumnya.

Bukannya sibuk kerja, malah sibuk ngatur kampus yang sudah ditinggal

Jujur, saya kadang heran. Hidup setelah wisuda itu jelas nggak mudah. Dari cari kerja, urus CV, sampai bertahan di dunia kerja yang sering nggak seindah seminar karier kampus. Tapi entah kenapa, ada saja (oknum) alumni kampus yang masih sempat dan semangat ngurusin kampus yang udah lama mereka tinggalin. Mereka hadir pas musim pemira ataupun ospek, lengkap dengan arahan, pesan sponsor, bahkan strategi “pemenangan”. Saya jadi mikir: ini peduli atau belum bisa move on?

Fenomena ini menurut saya bisa dibaca sebagai gejala post-power syndrome. Dulu semasa kuliah mungkin mereka punya posisi, punya pengaruh, punya banyak yang manggil “bang”, “kak” atau “senior”. Tapi setelah lulus, semua itu perlahan hilang. Maka, kampus jadi tempat paling mudah buat menghidupkan kembali rasa berkuasa itu. Sayangnya, keinginan mempertahankan pengaruh ini sering mengorbankan ruang belajar mahasiswa aktif. Kita diperlakukan seolah belum cukup dewasa untuk mengatur urusan kita sendiri.

Padahal, mahasiswa juga butuh belajar mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Kalau setiap langkah selalu diawasi dan dikoreksi oleh alumni, bagaimana kita bisa tumbuh? Alih-alih memberi ruang, alumni malah menduplikasi siklus dominasi. Kampus jadi stagnan, isinya cuma ulang tayang kepentingan lama. Kalau memang sudah lulus, mungkin lebih sehat kalau sibuk mengurus realitas baru, bukan berlama-lama di panggung lama yang sudah berganti pemerannya.

Kampus bukan cermin masa lalu, tapi cermin masa depan

Kampus itu bukan panggung nostalgia, apalagi tempat pelampiasan ambisi yang tertunda. Mahasiswa hari ini bukan figuran dari skenario lama yang tinggal dimainkan ulang. Kami adalah generasi yang hidup di realitas yang berbeda, dengan tantangan, teknologi, dan cara berpikir yang terus berubah. Maka cara kami mengelola organisasi, merancang kegiatan, dan memilih pemimpin juga butuh kebebasan untuk bereksperimen. Gagal dan berantakan itu bagian dari proses, bukan alasan untuk diambil alih.

Masalahnya, sebagian alumni kampus masih menjadikan kampus sebagai bayangan dirinya sendiri. Seolah wajah kampus hari ini harus mirip seperti wajah mereka dulu. Akibatnya, dinamika organisasi jadi kaku, penuh tekanan tak kasat mata, dan kehilangan semangat eksplorasi. Alih-alih berkembang, banyak mahasiswa justru tumbuh dalam ruang yang dibatasi aturan tak tertulis dari “yang pernah berkuasa”.

Saya yakin, peran alumni tetap penting. Tapi penting bukan berarti dominan. Alumni yang baik adalah mereka yang tahu kapan harus bicara, kapan cukup mendengar, dan kapan harus mundur agar generasi baru bisa berdiri dengan caranya sendiri. Sebab kampus bukan museum peran lama, tapi taman bermain ide baru—dan tugas kami adalah belajar, bukan meniru.

Kalau alumni mau bantu, buka lapangan kerja, beasiswa, atau hal bermanfaat lainnya

Kalau alumni kampus memang ingin berkontribusi, ada banyak cara yang jauh lebih bermakna ketimbang sekadar ngatur-ngatur ospek atau Pemira. Misalnya, bikin program mentoring untuk adik tingkat, buka akses magang ataupun lapangan kerja, atau bahkan bantu bikin beasiswa bagi mahasiswa yang sedang kesulitan finansial. Itu baru kontribusi yang terasa—yang meninggalkan jejak, bukan sekadar jejak suara di rapat gelap organisasi.

Saya yakin banyak alumni yang punya posisi strategis di luar kampus, dan itu adalah kekuatan besar kalau diarahkan dengan tepat. Tapi, alih-alih memanfaatkan posisi itu untuk mendorong kemajuan adik tingkatnya, beberapa oknum malah sibuk bikin ngatur-ngatur dan ngedikte arah gerakan mahasiswa. Padahal apa yang dibutuhkan mahasiswa sekarang bukan patron lama, tapi jejaring baru yang membuka peluang dan kepercayaan diri.

Toh, apa gunanya pernah berpengaruh di kampus kalau setelah lulus tidak meninggalkan manfaat yang nyata? Kalau memang peduli, maka bantu mahasiswa untuk berkembang jadi dirinya sendiri—bukan jadi duplikat angkatan kalian. Sebab warisan terbaik dari seorang alumni bukan kontrol, tapi keberanian untuk melepas, dan keikhlasan untuk mendorong yang muda melangkah dengan keyakinannya sendiri.

Penulis: Raihan Muhammad

Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Enaknya Jadi Alumni UNY: Nggak Ada yang Bisa Dibanggakan, Nggak Ada Beban

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.