Sejak berlakunya Undang-undang Keistimewaan Tahun 2012 (UUK) sengketa tanah yang melibatkan Sultan Ground (SG) atau tanah kasultanan banyak bermunculan. Pihak Keraton Yogyakarta sendiri menyebut bahwa prioritas tanah Sultan Ground (SG), Pakualaman Ground (PAG), dan tanah kalurahan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Reruntuhan material mengagetkan orang-orang di Jalan Perwakilan. Sebagian orang yang tengah menyantap makanan di salah satu lapak terdekat, sampai terhenyak dan memegang dadanya. Minggu (22/01/2023), di tengah ramainya wisatawan di sekitar Malioboro, buldoser mulai bergerak meratakan kios-kios yang sebelumnya sudah dikosongkan sejak awal Januari.

Jalan Perwakilan sisi utara, yang dulu ramai oleh kios-kios pedagang, kini tinggal puing-puing semata. Tembok-tembok dijebol oleh para tukang yang bekerja. Tembok-tembok yang jadi saksi bisu bagaimana pedagang yang sudah puluhan tahun menempati kios tersebut menyingkir dari tempat ini.

Tanah milik

keraton

Deretan kios ini memang berdiri di tanah milik Kasultanan Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 1.191 meter persegi atas nama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada 2015 silam.

Jalan ini sejak beberapa dekade telah menjadi pusat kios dan perniagaan masyarakat. Sebagian besar pedagang berasal dari Kota Yogyakarta. Ada pula yang berasal dari beberapa daerah sekitar seperti Gunungkidul.

Rukamto (62), seorang penyewa kios di Jalan Perwakilan mengaku sudah pasrah dengan pembongkaran ini. Kios yang ia sewa sebenarnya masih berjalan sampai September 2023 nanti.

“Saya sewa Rp120 juta per tahun. Ya untuk uang sewa saja, saya rugi puluhan juta,”

terang sosok yang sudah sejak 2004 menyewa kios di sini.

Lelaki asal Gunungkidul ini mengaku harus menggadaikan BPKB mobilnya untuk memperpanjang sewa kios tahun lalu. Hal itu lantaran, kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih setelah dihajar habis-habisan pandemi. Ditambah lagi, Jalan Perwakilan sempat ditutup beberapa bulan untuk perbaikan trotoar dan jalan sehingga aktivitas perniagaan terganggu.

Kendati tanah ini jelas milik Keraton, Rukamto dan sejumlah pedagang masih berani membayar sewa. Hal itu disebabkan keberadaan serat kekancingan milik para pemberi sewa ruko. Surat yang jadi penanda izin penggunaan dan pemanfaatan tanah dari keraton ini, menurut klaim Rukamto masih berlaku sampai 2025.

Ada 21 kios yang terdampak pengosongan di Jalan Perwakilan. Kios-kios ini, sebagian ditempati oleh para penyewa yang membayar ke pemilik surat kekancingan. Namun, ada pula yang menempati turun temurun tanpa kepastian administrasi.

Pengertian-pengertian

Tanah Kasultanan/Sultan Ground (SG): tanah hak milik kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon di wilayah DIY.

Tanah Kadipaten/Pakualaman Ground (PAG) : tanah hak milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon di wilayah DIY.

Tanah Kasultanan dan Kadipaten dibagi menjadi dua jenis yakni keprabon dan bukan keprabon. Keduanya punya makna sebagai berikut:

Tanah Keprabon : tanah milik Kasultanan dan Kadipaten yang dipergunakan untuk bangunan dan kelengkapannya. Eksistensi tanah keprabon digunakan untuk mendukung fungsi kebudayaan dan religius Keraton dan Kadipaten.

Contoh tanah keprabon Kasultanan: Keraton, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Tugu Pal Putih, Kepatihan, dll.

Contoh tanah keprabon Kadipaten: Pura Pakualaman, Alun-alun Sewandanan, Labuhan Glagah, dll.

Tanah bukan Keprabon : tanah ini meliputi tanah desa dengan latar belakang dari Kasultanan dan Kadipaten, tanah yang digunakan masyarakat dengan atau tanpa serat kekancingan, dan tanah tanpa hak milik yang belum digunakan. Tanah bukan keprabon menunjang fungsi sosial dan ekonomi Kasultanan dan Kadipaten.

Waktu yang sempit untuk mengosongkan kios

Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana relokasi sebenarnya telah memberikan afirmasi melalui upaya penyediaan tempat relokasi di Pasar Klitikan. Akan tetapi sebagian pedagang ini, memilih tidak menggunakan tempat itu lantaran dirasa kurang representatif.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang Jalan Perwakilan, Adi Kusuma mengatakan bahwa proses relokasi ini begitu mendadak. Ia menampik pernyataan dari pihak Pemkot Kota Yogya yang menegaskan sudah melakukan sosialisasi sejak jauh-jauh hari.

“Jauh sejak kapan? Kita dapat undangan untuk bertemu baru Oktober (2022) dan Desember harus sudah kosong (kiosnya),” paparnya. Waktu yang diberikan itu menurutnya terlalu singkat.

Adi menerangkan, sebenarnya para pedagang sudah mendengar rencana proyek Jogja Planning Gallery yang lokasinya ada di sekitar Jalan Perwakilan. Sebuah proyek yang nantinya akan jadi landmark baru di Malioboro.

“Tapi kami tahunya itu nanti di 2024. Jadi masih ada persiapan, menyelesaikan sewa dan menabung dulu,” terangnya.

Sabtu (3/1), para pedagang mendapat surat edaran bahwa mereka harus meninggalkan kios di hari itu juga. Pada hari yang sama, sejumlah aparat Satpol PP turun ke Jalan Perwakilan untuk melakukan penertiban.

“Bahkan prosedur eksekusi harusnya ada surat peringatan. Ini tidak. Hari itu juga kami harus mengosongkan,”

paparnya.

Pada akhirnya, pedagang di Jalan Perwakilan tak bisa berkutik lagi. Kios dikosongkan dan buldoser mulai merobohkan bangunan pada Minggu (22/1).

Berebut hak

di tanah keistimewaan

Apa yang terjadi di Jalan Perwakilan merupakan satu dari beberapa kasus sengketa di tanah milik Keraton Yogyakarta dan Pakualaman. Sengkarut pertanahan ini banyak muncul sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melegitimasi sejumlah keistimewaan bagi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Termasuk urusan pertanahan.

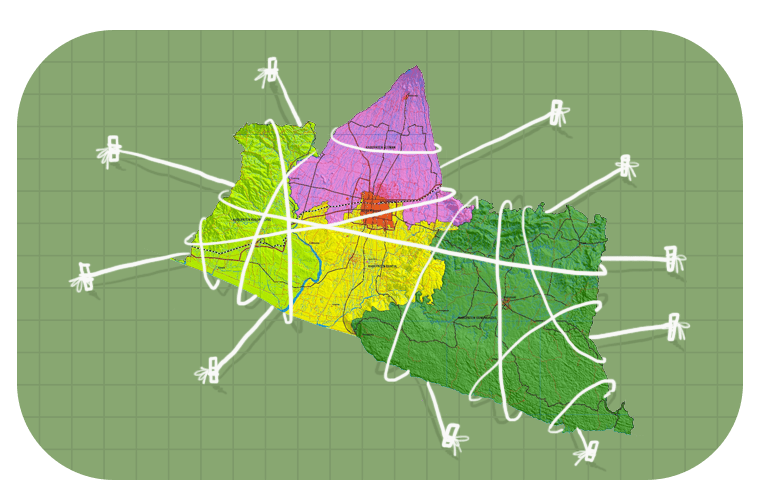

Mengutip data laporan dari Gatra.com, hingga 2020, Paniradya Keistimewaan DIY -sebuah lembaga khusus yang mengurus keistimewaan DIY- menyatakan telah mendata sebanyak 14.044 bidang tanah. Terdiri dari 13.688 Sultan Ground (SG) dan 356 Pakualaman Ground (PAG). Dari jumlah itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) DIY mencatat ada 7.214 SG dan 262 PAG yang sudah disertifikasi menjadi SHM.

Salah satu kasus persengketaan yang cukup menyita perhatian publik terjadi pada proyek pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Proyek itu mencakup area dengan luas lahan 587 hektare di Kabupaten Kulon Progo.

Tanah yang diklaim menjadi bagian dari PAG memiliki luas 163 dari total 587 hektare area pembangunan. Untuk membebaskan semua lahan tersebut, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp4,1 triliun. Rp701 miliar di antaranya diterima oleh Pakualaman.

Beberapa penduduk, yang sejak lama mengelola lahan di area proyek itu pun mengeluh. Sebagian warga yang berprofesi sebagai petani telah mengolah tanah gersang itu menjadi lahan produktif yang ditanami cabai hingga kelapa selama bertahun-tahun.

Laporan Tirto.id 2018 silam, menggambarkan kondisi para warga yang tidak mendapatkan ganti rugi sesuai harapan. Sebagian warga, mendapatkan tanah dari desa untuk dikelola. Namun, mereka memang tidak mengetahui legalitas sertifikat tanahnya. Para warga kebanyakan hanya mendapat ganti rugi untuk bangunan rumah, tanpa kompensasi untuk lahan yang telah digarap sejak lama.

Setelah beberapa kali protes dari warga penggarap lahan. Pada 2018, Pakualaman akhirnya mencairkan tali asih kepada 868 warga penggarap lahan. Total tali asih yang digelontorkan sebesar Rp25 miliar yang dibagi kepada warga dari empat desa terdampak bangunan. Besarannya berbeda-beda tergantung luas lahan yang digarap.

Sengketa petani dengan perusahaan di Watu Kodok

Selain itu, sengketa berkepanjangan juga terjadi di tanah seluas 1,9 hektare di dekat Pantai Watu Kodok, Gunungkidul. Tanah itu yang dikelola oleh warga untuk bertani dan parkir wisata itu diklaim sebagai lahan SG.

Berdasarkan catatan LBH Yogyakarta, sengketa timbul saat PT Suara Samudra pada Juli 2015 mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga bahwa lahan di sana akan dijadikan sebagai restoran dan penginapan. Sebagian warga yang merasa dirugikan dan tidak terlibat dalam proses kontrak tanah lantas melakukan protes.

PT Suara Samudra sebelumnya telah mendapat izin dari Keraton melalui surat perjanjian No. 020/HT/KPK/2013. Izin lewat Serat Kekancingan itu menjadi landasan kuat perusahaan untuk bisa menggunakan lahan tersebut. Akhirnya, sengketa antara sebagian warga yang menolak dengan pihak perusahaan pun terjadi. Bahkan, perusahaan sempat melaporkan delapan warga yang melakukan penolakan keras ke Polres Gunungkidul.

Pada 2015, tim hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto sebenarnya telah angkat suara. Ia menjelaskan bahwa pihak Keraton tidak menginginkan adanya sengketa antara pihak perusahaan dengan warga.

Sengketa itu diharap bisa selesai secara kekeluargaan. Perusahaan mengedepankan musyawarah, tapi warga yang tidak memiliki hak milik yang sah atas tanah diharap segera meninggalkan tempat tersebut.

“Jangan memaksakan kehendak juga. Jadi, kita juga menghendaki si penghuni jangan seenaknya,” ungkap Achiel, dilansir dari Tribunnews.com.

Di pesisir Gunungkidul, banyak tanah yang diklaim menjadi SG. Sengketa serupa pun tak hanya sekali terjadi. Sampai 2022, beberapa kali terjadi penutupan jalan di sekitar Pantai Watu Kodok yang masih berkaitan dengan sengketa lahan SG. Beberapa hal tadi merupakan cuplikan kecil dari sengkarut pertanahan di Jogja.

Mengurai benang kusut pertanahan di Jogja

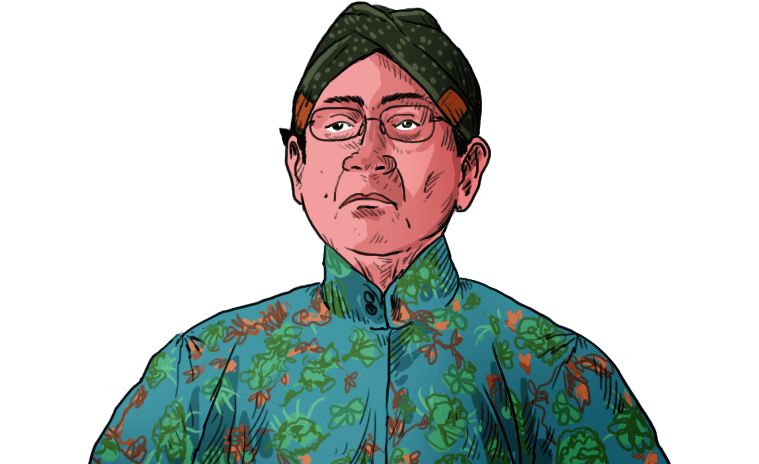

Peneliti pertanahan dari UGM, Bayu Dardias melihat bahwa konflik semacam ini, berulang kali terjadi karena selalu terjadi adanya penggunaan tanpa izin resmi di tanah yang kemudian dinyatakan sebagai SG. Pihak Keraton Yogyakarta dan Pakualaman yang satu dekade belakangan telah gencar mendata dan menyertifikasi tanah, kemudian bisa memberikan izin kepada pihak lain.

“Polanya begitu. Ada pihak yang sejak lama pakai tanah Keraton lalu ada pihak lain yang hendak memanfaatkannya dengan izin resmi lewat Serat Kekancingan. Jadi akhirnya tetap mengikuti status quo, ya tanah Kasultanan,” paparnya.

Namun, dalam konteks di Jalan Perwakilan, menurutnya memang situasinya yang memerlukan pembenahan. Jalan itu merupakan area strategis yang jadi bagian rancangan pembangunan daerah ke depan. Bagi Bayu, Jalan Perwakilan merupakan bagian dari simbol kota yang perlu ditata.

Belum lagi, ia melihat ada banyak kepentingan termasuk premanisme yang berkembang di tanah tersebut. Hal serupa juga terjadi di sejumlah tanah Kasultanan yang bersengketa.

“Satu poin penting. Bahwa pemilik Serat Kekancingan itu harus digunakan sendiri. Bukan disewakan atau diperjualbelikan. Jika tidak, memang regulasinya harus dikembalikan ke Keraton,” papar Bayu.

Pengertian-pengertian

Serat kekancingan diperlukan untuk memanfaatkan tanah-tanah bukan keprabon milik Keraton Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Serat Kekancingan: surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi. Serat kekancingan memiliki jangka waktu dan dapat diperpanjang. Serat kekancingan yang dikeluarkan Kasultanan dan Kadipaten memiliki beberapa jenis:

Magersari: hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna tanah Kasultanan atau Kadipaten.

Ngindung: hak adat yang diberikan kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon dengan perjanjian jangka waktu tertentu.

Anganggo: hak adat yang diberikan kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya sendiri.

Anggaduh: hak adat yang diberikan untuk mengelola dan mengambil hasil dari tanah bukan keprabon kepada desa dengan jangka waktu selama dipergunakan.

Tidak ada tanah negara di Jogja

Tanah-tanah serupa, di daerah lain, biasanya merupakan tanah negara. Namun, di Jogja lain cerita. Keistimewaan Jogja sebagai daerah eks swapraja, dalam urusan pertanahan memang terlegitimasi sejak terbitnya UUK pada 2012.

Sri Sultan HB X pernah mengeluarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada tanah negara di Jogja.

Paliyan Nagari dikenal juga dengan Perjanjian Giyanti. Sebuah kesepakatan pada 1755 yang mengatur pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian: Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta.

Selanjutnya, terdapat Rijskblad Kasultanan No.16/1918 dan Rijskblad Pakualaman No.18/1918 yang menjadi landasan kedua lembaga ini untuk mengklaim kepemilikan tanah pada masa lalu. Aturan itu berbunyi, “sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton ingsun.”

Artinya, “semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya menurut hak Eigendom atau hak milik maka tanah itu menjadi milik kerajaanku.”

Namun, Rijskblad tersebut, menurut Bayu tidaklah relevan digunakan sebagai landasan untuk melakukan pendataan dan sertifikasi tanah. Lantaran sudah muncul beberapa aturan baru yang dikeluarkan setelahnya.

Perjalanan panjang peraturan tanah di DIY

Secara runut, ada perjalanan panjang seputar peraturan pertanahan di DIY pasca-kemerdekaan Indonesia. Selepas 1945 sampai terbitnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), sempat terjadi masa kekosongan pencatatan tanah di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Namun, di bawah pimpinan Sri Sultan HB IX, DIY telah mengeluarkan regulasi khusus melalui Perda DIY No.5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan itu mulai menata urusan pertanahan, saat daerah-daerah lain belum melakukan pencatatan.

Selepas terbitnya UUPA 1960, negara hadir di berbagai daerah untuk melakukan pencatatan tanah secara masif. Akan tetapi di Jogja, UUPA belum diterapkan. Masih terjadi kekosongan pencatatan tanah oleh negara di Jogja sampai tahun 1984. Pengurusan agraria masih dilakukan berdasarkan wewenang otonomi.

Negara mulai hadir untuk melakukan pencatatan tanah pada 1985. Hal itu dilandasi oleh terbitnya Keppres No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UU NO.5 Tahun 1960 (UUPA) secara menyeluruh di DIY. Ditindaklanjuti dengan Perda No.3 Tahun 1984 sebagai peraturan pelaksananya.

Perda tersebut membuat pengaturan agraria secara penuh mengikuti UUPA 1960. Segala ketentuan peraturan di DIY yang mengatur agraria sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penerbitan Keppres No 33 1984 selanjutnya memicu sejumlah perubahan lanskap pertanahan di DIY. Salah satunya ditandai dengan hadirnya kantor pertanahan negara di sejumlah kabupaten/kota di DIY. Pemda juga mulai melakukan pendataan SG dan PAG berdasarkan data yang dimiliki.

UUK mengubah lanskap pertanahan di Jogja

Identifikasi tanah SG/PAG pertama kali tercatat pada 1993. Total area yang terdata saat itu seluas 3.675 hektare atau setara 1.15 persen dari luas total wilayah DIY.

Namun, pada masa berlakunya Keppres tadi, baik Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII, tidak memiliki landasan kuat atas penguasaan tanah-tanah yang terdata tadi. Salah satunya ditandai dengan belum adanya sertifikasi tanah atas nama Kasultanan. Lembaga tersebut belum punya landasan menjadikannya subjek hukum atas tanah.

Situasi tersebut terus berlanjut sampai era Sri Sultan HB X dilantik menjadi gubernur pada 1998 dan beberapa masa setelahnya. Setelah melewati proses politik panjang, UUK terbit pada 2012. Hal ini kemudian kembali mengubah lanskap pertanahan di Jogja.

Pasal 32 UUK 2012 memberikan ruang kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak. Keduanya masing-masing memiliki hak milik atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Tanah yang dimaksudkan di atas meliputi tanah keprabon dan tanah non-keprabon di seluruh wilayah DIY. Tanah keprabon merupakan tanah yang meliputi bangunan istana dan kelengkapannya. Tanah ini menunjang urusan kultural dan religius Kasultanan Ngayogyakarta. Sedangkan tanah non-keprabon meliputi hampir semua tanah di DIY dengan asal-usul dari Kasultanan dan Kadipaten.

Tanah non-keprabon inilah yang kerap menjadi ladang sengketa dengan berbagai pihak. Lantaran keberadaannya yang hampir ada di seluruh penjuru DIY. Pasca-terbitnya UUK 2012, pihak Keraton lantas gencar melakukan pendataan dan sertifikasi pada tanah-tanah ini.

Hal ini jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendataan awal pada 1993 hanya mencatat tanpa menindaklanjuti dengan sertifikasi tanah yang teridentifikasi. Namun, pasca-terbitnya UUK, selain gencar melakukan pendataan, proses sertifikasi masih dilakukan.

Bayu Dardias menjelaskan bahwa kondisi saat ini, lewat UUK, Keraton mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi. Hal itu juga didukung dengan sumber daya dari aparat birokrasi yang mumpuni.

“Aparat birokrasi dengan level dinas yakni Dispertaru hadir untuk membantu pendataan. Ditambah juga keberadaan sokongan Dana Keistimewaan (Danais),” jelasnya.

Celah di UU Keistimewaan

Pada UUK 2012 terdapat wewenang bagi kedua lembaga ini untuk mengelola tanah bukan keprabon untuk kepentingan kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pihak Keraton menyebut prioritas penggunaan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah kalurahan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Sertifikasi merupakan langkah yang Keraton anggap penting sebelum pemanfaatan tanah dilakukan oleh instansi atau masyarakat. Hal itu ditegaskan Ahli Pertanahan Parampara Praja DIY, Suyitno yang berujar sertifikasi tanah oleh Keraton disebut sebagai cara agar menjamin adanya kepastian hukum atas tanah.

“Bagi pengguna pun akan ada kepastian hukum sehingga lebih tenang.”

“Bagi pengguna pun akan ada kepastian hukum sehingga lebih tenang,” ujar Suyitno dalam forum Rembag Kaistimewaan.

Kritikan yang datang kemudian, Keraton Yogyakarta dianggap memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dan pengembangan bisnis. Namun hal itu sebenarnya sudah terjadi sebelum terbitnya UUK 2012.

Pada salah satu bagian disertasinya di Australia National University, Bayu meneliti izin penggunaan tanah yang dikeluarkan gubernur DIY pada periode 1978-2015. Penelitian berjudul Defending the Sultan’s Land : Yogyakarta Control over Land and Aristrocatic Power in Post-Autocratic Indonesia tersebut menemukan bahwa 37 persen dari 2.453 perizinan itu digunakan untuk kepentingan komersial. Mencakup sejumlah kompensasi yang diterima oleh Kesultanan.

Pada 1985 misalnya, terbit Surat Izin Gubernur No 52/IZ/KPTS/1985 yang mengizinkan Pangeran GBPH Prabukusumo mengelola lahan untuk kepentingan pribadi. Lahan itu memiliki luas 2.500 meter persegi dan terletak di Catur Tunggal, Sleman. Itu satu dari beberapa contoh izin serupa yang tercatat pernah terbit.

Namun, Bayu juga memaparkan bahwa banyak tanah Keraton yang kemudian dikelola untuk hal-hal strategis demi kepentingan masyarakat luas. Baik sosial, kebudayaan, hingga pendidikan. Hal ini menurutnya juga tidak boleh dikesampingkan.

“Penggunaan tanah Keraton untuk fungsi sosial juga banyak. Terbaru itu pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama di dekat Ring Road Barat juga menggunakan SG. Jadi saya rasa kita tetap perlu berbaik sangka untuk itu,” paparnya.

Selanjutnya, Bayu melihat bahwa pada UUK 2012 memang tidak terdapat larangan bagi Keraton untuk memanfaatkan tanah-tanah ini demi kepentingan pribadi. Sehingga memang, apa yang dilakukan Keraton saat ini masih sesuai koridor undang-undang.

“Kalau ditelaah kembali, adanya hanya imbauan bukan larangan. Tidak ada sanksi ketika imbauan itu tidak dijalankan. Inilah celahnya,” paparnya.

Tak ada kewajiban transparansi

Perdais No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berkedudukan sebagai pelaksana UUK 2012, menurut Bayu, juga tidak menambal celah yang muncul di UUK. Selain itu, hal yang menurutnya perlu disoroti adalah ketiadaan kewajiban untuk melakukan transparansi.

“Bukan hanya soal penggunaanya untuk apa, soal pajak saja, tanah seluas ini kita tidak tahu bagaimana perpajakannya. Tidak ada lembaga khusus yang mengawasi itu,” jelasnya.

Sebenarnya, lazimnya DPRD dapat melakukan pengawasan terkait hal ini. Namun, dalam konteks di Jogja, menurut Bayu DPRD tidak bisa jadi kekuatan penyeimbang. Hal inilah yang menurutnya perlu jadi perhatian khusus mengenai polemik tanah Keraton.

Bayu melihat ke depan akan semakin banyak tanah yang terdata dan tersertifikasi oleh BPN. Jika hingga 2020, sudah ada 7.476 bidang tanah tersertifikasi dari total 14.044 bidang tanah yang terdata. Maka ke depan, bisa jadi semua tanah itu akan ber-SHM Kesultanan dan Pakualaman. Bagi penduduk DIY, apakah hal ini akan membawa maslahat atau justru sebaliknya?