[MOJOK.CO] “Bermula dari Haruki Murakami ke kerumitan penulisan nama.”

1Q84 karya Haruki Murakami adalah novel yang menarik walau jilid 2-nya bertele-tele, dan sebagai pembaca sastra amatiran, saya menikmati terjemahan bahasa Indonesianya hingga di jilid 3 saya menemui perkara menyebalkan yang dibilang penting, tidak juga, dibilang tidak penting, penting juga.

Kisah 1Q84 berpusat di dua tokoh utama bernama Aomame dan Tengo yang ketika tiba di jilid 3 barulah pembaca tahu nama lengkap keduanya, Aomame Masami dan Kawana Tengo. Di jilid yang sama pembaca tahu bahwa sepanjang cerita, Aomame si tokoh perempuan dipanggil dengan nama marganya, sedangkan tokoh lelaki Tengo dipanggil dengan nama dirinya.

Wawasan baru dari buku ini mengantar saya pada pencarian informasi tentang tata nama orang Jepang. (Saya sempat bertanya kepada Iqbal Aji Daryono yang memanggul gelar Sarjana Sastra Jepang dari UGM, apakah lazim orang Jepang dipanggil semua orang dengan nama marganya, tapi tak mendapat jawaban memuaskan.) Bisa dibilang berkat jasa buku ini saya tahu bahwa nama orang Jepang ditulis seperti nama orang Sulawesi Tenggara yang banyak bermarga La Ode dan Wa Ode, yakni meletakkan nama marga di muka, disusul dengan nama diri.

Tapi, marga dalam nama pengarang 1Q84 adalah Murakami, bukan Haruki. Orang Indonesia yang pernah mengurus visa mestinya mafhum, aturan internasional penulisan nama dalam dokumen resmi mengandung tiga peraturan yang berbau Barat: pertama, nama terdiri dari dua kata; kedua, dua kata itu terdiri dari nama diri (given name) dan nama marga (surname); ketiga, nama diri diletakkan di muka dan nama marga diletakkan di belakang.

Entah bisa dikata beruntung atau tidak, saya punya nama dengan tiga kata sehingga kelak jika membuat paspor, saya akan mendapat marga dadakan “Wardhani” walau dalam pohon keluarga saya, dirunut sampai generasi nenek gantung siwur tak pernah nama seperti itu sekali pun muncul. Yang agak sial adalah orang dengan nama satu kata, seperti dua sahabat baik saya, Yusi dan Yanto, yang ketika membuat paspor, terpaksa menggeret marga Tionghoa yang tidak tercantum dalam akta kelahiran mereka, Chai, untuk menghindari namanya disebut berulang menjadi “Yusi Yusi” dan “Yanto Yanto”. Opsi kedua malah membuat mereka seperti keturunan Mesir sebagaimana sekjen PBB keenam, Boutros Boutros-Ghali.

Pada buku Jepang yang masuk ke Indonesia, di mana marga diletakkan bisa mengabari kita dari bahasa apa buku tersebut diterjemahkan. Ambillah contoh komik Detektif Conan (saya menyerah mengoleksinya di nomor ke-72) yang dikarang oleh … yak, yang bisa menjawab jelas fans komik ini. Karena komik ini diterjemahkan langsung dari edisi Jepangnya, pembaca Indonesia akrab dengan Aoyama Gosho (marga-nama diri) daripada Gosho Aoyama, atau dengan Nohara Shinosuke dan Nohara Hiroshi (bisa tebak siapa mereka?). (Tapi, kenapa Shinichi Kudo marganya diletakkan di belakang ya?) (Dan kenapa tulisan ini banyak sekali kalimat dalam kurungnya?)

Di kasus Haruki Murakami yang populer dulu di Barat dan populer di Indonesia pertama-tama dalam versi Inggris, tak heran jika “nama internasional” yang dipakai di sampul buku terjemahan Indonesia karena lebih mudah dikenali pembaca. Tapi, untuk edisi 1Q84, berhubung diterjemahkan dari Jepang ke Indonesia oleh Ibu Ribeka Ota, nama Aomame dan Tengo tetap dalam pola marga-nama diri walau nama penulisnya tetap ditulis dengan gaya internasional.

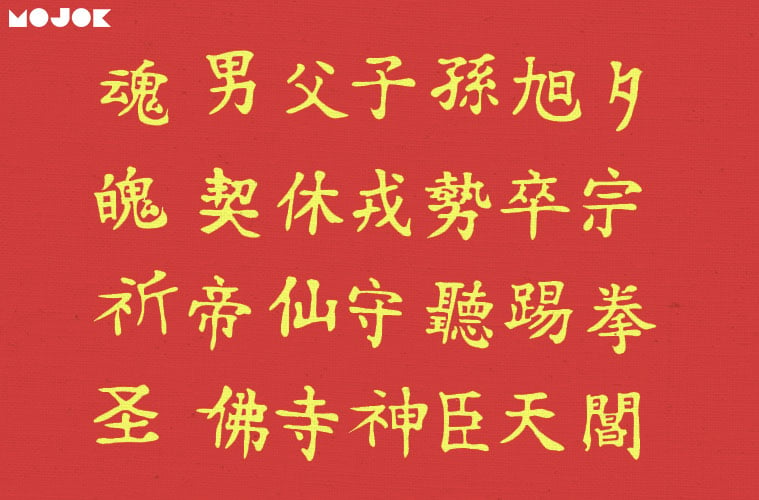

Keberagaman sumber penulisan nama bisa membuat nama seseorang memiliki banyak versi. Orang Indonesia jaman old akrab dengan Muammar Khadafi, diktator Libya yang dijungkalkan Amerika itu. Tapi, dalm berbagai berita Indonesia yang menggunakan sumber kantor berita Barat, namanya ditulis kadang Qaddafi, kadang Gaddafi. Sama seperti nasib Mao Ze Dong yang di arsip era Sukarno disebut Mao Tjetung atau Mao Tje Tung, kemudian muncul versi Mao Tse Tung, dan kalau mengikuti cara Barat menjadi: Mao Zedong.

Sebagai orang Indonesia yang tidak punya aturan penulisan nama, kadang saya ingin menjadi pemberontak dengan tidak menulis Mao Zedong karena di Indonesia pun, masih banyak orang Tionghoa dengan nama Tionghoa dan menuliskan nama mereka dalam tiga kata. Dengan alasan serupa, saya bilang “Sori, ane nggak ikut-ikutan, gan” pada cara menulis seperti Kim Jong-il atau Song Hye-kyo apalagi menaburkan setrip pada nama Lee (Li?) Chong Wei. Biarlah itu jadi kebiasaan orang Barat saja.

Namun, ada kalanya ikut-ikut cara Barat dimaklumi saja karena wawasan orang terbatas. Contohnya, saat menyunting Aku dan Film India Melawan Dunia baru saya mengerti karena diberi tahu Mahfud Ikhwan, nama Tagore di Rabindranath Tagore adalah nama yang sama dengan “Tuan Takur”. Rasanya konyol sekali selama ini melafalkan ta-go-re dengan pede.

Untuk pemirsa sinema dan musik Tiongkok-Taiwan-Hong Kong, tentu familier dengan Jay Chow, Vic Zhou, Chow Yun Fat, dan Stephen Chow yang kesemuanya aslinya bermarga sama. Sementara kabar terbaru dari novelis Eka Kurniawan yang sampai hari ini saya masih bermimpi (belum berusaha) novelnya kelak bisa diterbitkan Buku Mojok, edisi Serbia untuk Cantik Itu Luka mencantumkan “Eka Kurniavan” sebagai nama penulisnya.

Sebenarnya, berkat Mas Eka juga saya menulis perkara ini setelah ia membuat status yang bunyinya,

“Kenapa نجيب محفوظ dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ditulis ‘Naguib Mahfouz’? Bukannya ‘Najib Mahfud’ lebih bener, ya?”

Sejauh ini Mahfud Ikhwan sebagai pemilik nama sama belum memberi komentar.

Bagi penulis, mengenali tata nama berguna praktis ketika hendak menyapa dan membuat daftar pustaka. Di sebuah penerbit di Yogya yang eks-pemimpin redaksinya kini kuliah di Wageningen (konon dibaca “Waheningen”), tata nama di daftar pustaka sudah diatur mengikuti konvensi marga di depan, nama diri di belakang, bukan sekadar membalik nama tanpa berpikir panjang. Jadilah di penerbit ini Mao Tse Tung akan ditulis “Mao, Tse Tung”. Hanya saja hingga ia berangkat ke Belanda, ia masih belum bisa menemukan jalan tengah bagaimana menulis nama Puthut EA di daftar pustaka. Sungguh, singkatan “EA” atau “RS” atau “AS” begitu menyulitkan editor karena titik pun tak ada di sana. Terima kasih kepada Yusi Avianto Pareanom yang tidak ikut-ikutan menambah masalah dengan menyingkat nama.

Terakhir, tentang etiket menyapa, karena scholar Indonesia terlalu banyak membaca literatur berbahasa Inggris, ketika menulis mereka pun ikut-ikutan menyapa sesama orang Indonesia dengan menyebut nama belakang. Syukurlah, sejauh ini saya masih menjadi penulis ecek-ecek yang tidak akan dikutip hingga 10 tahun ke depan. Sungguh, membayangkan disapa dengan “Sulistya” benar-benar mimpi buruk. Masa sekolah sudah cukup untuk memberi trauma tentang betapa seringnya saya dikait-kaitkan dengan penyanyi “Cinta Rasul” itu.

Selamat memeringati maulid Nabi Muhammad saw. Tidak rugi mengisi hari libur ini dengan membaca 1Q84. Sangat saya rekomendasikan.