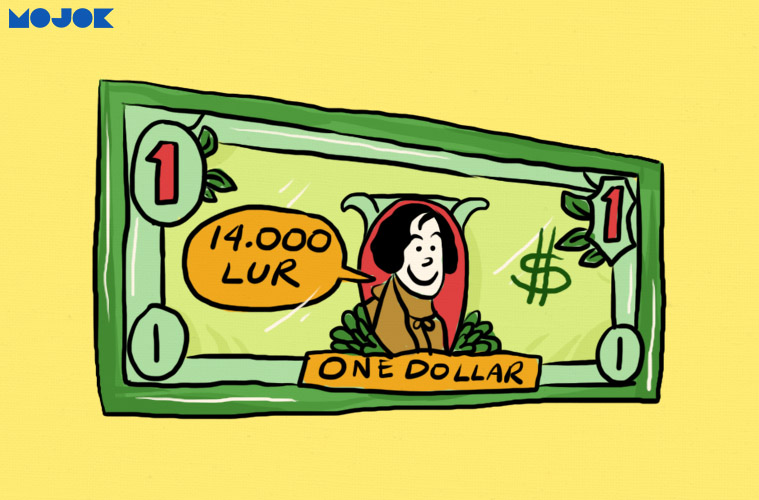

MOJOK.CO – Kurs dollar terhadap rupiah berada di titik terendah dalam dua tahun terakhir. Belum ditambah tren harga naik jelang Lebaran. Surem, Bang.

Angka-angka indikator ekonomi satu negara, kalau tidak kita perhatikan sama sekali, akibatnya apa sih? Bagi masyarakat awam sebenarnya tidak masalah. Buktinya, sebagian dari kita tidak merasa perlu membaca Dilan karya Pidi Baiq sebelum menonton “Dilan” versi layar lebar. Juga tidak perlu membaca buku “Danur” untuk merinding saat menonton film tersebut karena memang tidak ada bukunya.

Biasanya, orang yang membaca akan memberikan catatan-catatan yang membuat film tersebut terlihat banyak cacatnya. Data indikator ekonomi bagi seorang ekonom serupa itu. Kalau tidak berisi pujian untuk pemerintah biar diangkat jadi pejabat atau penasihat, ya jatuhnya kritik terkait kebijakan pemerintah karena kecewa tidak masuk dalam tim ekonominya. Hehehe.

Perbedaannya, cerita di bioskop yang didasarkan pada buku itu sudah pasti jalan ceritanya. Kalaupun ada perubahan, sifatnya minor. Misal, Milea di buku disebut ada tahi lalatnya. Di filmnya, si make-up artist kelupaan naruh tahi lalat. Jadi tidak mungkin di versi layar lebarnya tiba-tiba Milea hamil di luar nikah dan putus sekolah. Ada unsur kepastian.

Sedangkan kalau kita membahas ekonomi esok hari, walaupun disokong banyak data, isinya adalah asumsi-asumsi belaka. Ilmu ekonomi memang membahas soal ketidakpastian. Iya kalau ekonomi meroket sesuai prediksi. Bagaimana kalau ternyata mlotrok seperti celana kehilangan elastisitas kolornya?

Bagi pemerintah, tidak hanya di Indonesia, angka-angka yang tampil di dashboard tidak bisa diabaikan atau disembunyikan begitu saja. Indikator ekonomi merupakan potret bagi pemerintah untuk membuat klaim atas serangkaian keberhasilan program pembangunan. Jika indikator buruk, artinya sama saja siap menjadi sansak oposisi. Sama saja siap untuk tidak dipilih lagi.

Sepanjang tahun 2017, kurs rupiah terhadap dolar relatif stabil. Stabil tinggi. Loh, ini tolong dipahami benar, jangan dianggap sebagai kenyinyiran. Stabil tetap lebih baik daripada naik turun tidak terkendali. Di tahun itu pula tidak sedikit ekonom di luar pagar yang mencoba mengingatkan kemungkinan krisis di tahun 2018. Tentu itu prediksi.

Beberapa pekan lalu, sebelum rupiah babak belur menembus batas psikologis pertama senilai Rp14.000 per dolar AS, ada pendapat lumayan nyaring yang mencoba optimis mengambil hikmah dari melemahnya rupiah. Katanya, ekspor kita akan menjadi lebih kompetitif dengan terjadinya pelemahan rupiah.

Pendapat ngehe berikutnya yaitu betapa seringnya kita mengomparasikan diri dengan Tiongkok. Anda tentu sering mendengarkan atau bahkan turut mengucapkan pernyataan yang serupa mantra ini.

“Eh, sekelas China pun pernah melemahkan mata uangnya loh. Itu mereka lakukan untuk meningkatkan ekspornya.”

Tidak keliru sih. Tapi, apa yang mau disamakan antara negara yang sengaja melemahkan nilai mata uangnya vs negara yang mata uangnya tersungkur? Kemudian, jangan lupa juga, neraca perdagangan mereka itu surplus, ekspor lebih besar dari impor. Dan yang terpenting, ekspornya bukan komoditas mentah, tapi barang yang setiap hari kita tongkrongin di market place hingga alat perang.

Membangun optimisme itu memang baik dan perlu, tetapi juga jangan lupa menyandarkan pada realitas yang ada. Memang benar, menguat atau melemahnya satu mata uang itu tidak selalu mencerminkan baik atau buruk ekonomi sebuah negara berjalan. Rupiah menguat memang belum tentu baik, seperti halnya rupiah melemah belum tentu buruk.

Kalau ekspor kita lebih banyak komoditas mentah, pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan terhadap kesejahteraan. Satu contoh, komoditas karet. Secara teori, nilai ekspor (dalam rupiah) memang akan menjadi naik seiring dengan melemahnya kurs kita. Tentu dengan asumsi harga karet dunia stabil atau justru meningkat.

Perlu diingat juga, harga komoditas ekstraktif cenderung sangat fluktuatif, lain halnya dengan produk jadi. Ke depan, bisa jadi nilai ekspor karet kita memang naik, tapi ya tidak meroket atau menjadi bonanza Indonesa seperti halnya harga minyak puluhan tahun silam. Apalagi harga komoditas mentah belum membaik lagi. Itu belum bicara produktivitasnya yang bisa jadi belum pulih karena tekanan harga.

Ilustrasi saja, dengan menggunakan nilai rupiah yang kecil agar tidak kaget. Apa bisa kita bangga dengan naiknya nilai ekspor karet 500 rupiah, tetapi nilai impor produk jadi (ban kendaraan) menjadikan kita buntung 5 ribu rupiah? Itu baru ban ukuran Suzuki Ignisnya Iqbal Aji Daryono. Belum ban-ban ukuran setinggi rumah untuk kebutuhan industri.

Memupuk optimisme boleh-boleh saja, tapi mbok ya implikasinya jangan mendorong ekspor komoditas mentah. Ilmu ekonomi menawarkan banyak opsi, mendorong ekspor hanyalah salah satu pilihan paling mudah. Meningkatkan nilai tambah jelas pilihan kebijakan yang lebih baik. Misal, khusus ban Suzuki Ignis, pabriknya ada di Bantul. Baik lokasi maupun nama perusahaannya bisa didiskusikan dengan brand ambassadornya.

“Iqqy Ban” sepertinya nama yang sangat menjual. Paling konsumennya yang bingung, “ini perusahaan ban mobil atau usaha tambal ban.”

Kalau solusinya hanya mendorong ekspor karena rupiah yang melemah dapat mendongkrak daya saing kita, ya itu pemikiran anak SMA yang baru saja dapat ilmu ekonomi. Belum dapat melihat kompleksitas masalah. Kalau meminjam istilah Sri Mulyani, lulus ekonomi makro dulu baru layak bicara seluk-beluk ekonomi.

Saya merasa perlu menuliskan babak belurnya nilai rupiah ini agar pembaca Mojok tidak cuma numpang cekikikan. Anda semua harus mulai prihatin. Apalagi puasa dan Lebaran sudah dekat, belum inflasi musiman yang tercermin dari naiknya kebutuhan pokok sudah menyapa lebih awal. Hufff… gaji tidak naik dan THR masih jauh di ufuk.

Dan mulai bersiaplah kalau besok pulang ke rumah mendapat pertanyaan klasik.

“Jadi kapan kamu kawin? Menunggu rupiah tembus Rp 20.000?”