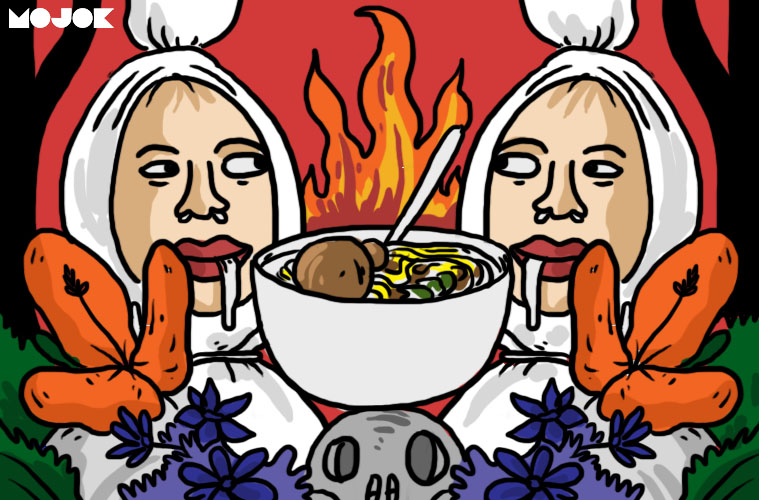

MOJOK.CO – Bagaimana budaya penglaris dan pesugihan bisa dipahami secara antropologis? Dari celana dalam di rebusan kuah bakso sampai seminar tuyul.

Seorang teman membagikan artikel tentang penglaris. Artikel yang ditulis sebuah media online ternama yang saya baca itu dari seorang “Netizen” (sebuah kategori kabur untuk cerita yang juga kabur!) tentang bagaimana ia mendapati celana dalam kuah di warung bakso tempatnya bekerja.

Warung itu sangat laris. Sehari rata-rata menyediakan 400 mangkok. Demikian larisnya, pemiliknya harus dibantu 8 karyawan. Namun anehnya, karyawannya tidak ada yang boleh berurusan dengan kuah bakso. Mereka hanya boleh belanja ke pasar, antar pesanan, dan bersih-bersih, serta bikin bakso.

Urusan bagaimana membikin kuah bakso, kunci dari semua hidangan berkuah, itu urusan majikan. Karyawan tidak boleh menyentuhnya.

Namun, toh ada “kecelakaan” juga. Suatu kali, sehabis libur lebaran, warung buka dan pemilik sibuk sendiri. Si ibu menerima telpon dari keluarganya. Bapaknya tidak ada di tempat.

Nah, si netizen laden tukang bakso kita ini berinisiatif menyendok kuah bakso untuk dituang ke pelanggan yang sudah ramai antre.

Namun betapa kagetnya “netizen” kita ini. Begitu disendok, ia mendapati celana dalam mengapung di kuah bakso! Iya, celana dalam, sodara-sodara!

Bayangkanlah sejenak kuah bakso Anda yang sedap itu ternyata dibikin dari kaldu celana dalam!

Tentu saja, di samping horor kaldu celana dalam, yang tidak kalah horornya adalah cerita ini sambung menyambung di antara sesama netizen.

Ada yang mengomentari, “Memang banyak si yang kayak gitu gua udah tau dari lama kalau banyak tukang bakso pakai celana dalam buat penglaris nya (tapi nggak semua ).”

Sebagai orang yang suka memasak, saya tentu saja masygul dengan berita seperti ini. Bagaimana pun juga, saya tahu persis, celana dalam tidak akan menciptakan kuah bakso yang enak. Tulang belulang, perebusan yang lama dengan api kecil, dan campuran bumbu lah yang membikin kuah bakso itu lezat.

Saya belajar dari Pak Edi Kribo, tukang soto babat di depan toko saya dulu, bahwa untuk membuat kuah dan kaldu yang lezat, bumbu tidak boleh digerus. Tetapi bumbu utuh, dimasukkan ke dalam kantong, dan direbus bersama kuah.

Kuah yang baik dan enak adalah hasil kerja keras yang lama. Anda tidak bisa membikin kuah bakso yang enak hanya dalam satu dua jam. Merebus kuah, tulang, bumbu, itu butuh berjam-jam. Kadang semalaman.

Saya maklum, untuk mereka yang awam, bumbu yang dibungkus kain (sebagian dalam kantong khusus) mungkin menyerupai celana dalam. Dan, terjadilah “kebijaksanaan” para netizen yang menghakimi bahwa ada sebagian pedagang bakso yang menjadikan celana dalam sebagai penglaris.

Mereka tidak tahu bahwa bau karet atau kapas yang sudah diproses lewat bahan kimia akan membikin kuah bakso berasa seperti minyak rem!

Namun cerita ini tidak terlalu aneh. Bahkan sangat umum terutama dalam masyarakat yang masih memiliki bau-bau agraris.

Jika Anda pernah hidup di desa, hampir pasti Anda akan pernah mendengar bahwa ada orang kaya di desa itu yang memperoleh kekayaannya dengan memakai pesugihan. Hampir sama dengan penglaris untuk tukang bakso berkaldu celana dalam tadi.

Salah satu cara memperoleh pesugihan adalah dengan memelihara tuyul. Anda tentu tahu mahluk ini.

Ia adalah mahluk halus serupa anak kecil. Lucu. Aktif sebagaimana anak-anak. Ia juga suka makan. Ia bisa disuruh mengambil uang milik tetangga. Biasanya jumlahnya tidak besar. Namun karena ia mengambil dari banyak orang maka jumlahnya lumayan besar.

Kabarnya Tuyul gampang dialihkan perhatiannya. Kalau rumah Anda sering didatangi tuyul, ikatlah seekor kodok. Tuyul akan lupa tugasnya mencuri uang tapi akan bermain-main dengan kodok ini.

Ketika membaca artikel tentang penglaris itu, ingatan saya langsung terbang ke sebuah esei yang pernah ditulis oleh Prof. George Quinn yang judulnya pun sudah membuat nyengir “An excursion to Java’s Get-Rich-Quick Tree.”

Artikel ini tentang apalagi kalau bukan tentang: tuyul!

Dalam tulisan George Quinn, ada cerita yang membikin geger, yakni pada tahun 1985 ketika sejarahwan Semarang, mendiang Amen Budiman membuat sebuah “Seminar Tuyul”. Para peserta seminar ini juga diajak untuk melakukan ekskursi ke daerah di mana orang bisa mendapatkan tuyul dan memeliharanya.

Mereka pergi ke Dusun Bero, Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten. Di dusun itu ada sebuah Pohon Ketos yang dibawahnya ada makam Kiai dan Nyai Bondo, keturunan dari Raja Joyoboyo dari Kediri. Makam Kiai dan Nyai Bondo (perhatikan namanya, yang dalam bahasa Jawa berarti harta benda!) ini adalah ibukota tuyul. Orang bisa memohon untuk memelihara tuyul dengan membuat selametan.

Beberapa saat setelah seminar Amen Budiman tersebut ribuan orang datang ke Bero. Mereka ingin melihat tuyul. Tentu saja, kejadian ini dianggap memalukan oleh pejabat-pejabat setempat. Namun diakui juga bahwa para tuyul ini memang membawa rezeki. Paling tidak ada duit dari parkir dan berjualan makanan untuk para penduduk desa.

Pohon Ketos dan Kerajaan Tuyul di Dusun Bero ini masih menjadi legenda hingga sekarang. Media masih menuliskannya, terutama ketika tidak ada berita yang menarik perhatian.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa orang percaya kepada tuyul, kepada pesugihan, penglaris, atau yang sejenisnya itu?

George Quinn menyebutkan merunut kembali jalannya sejarah di Jawa terutama ketika terjadi monetisasi di kalangan masyarakat agraris. Pertukaran beralih.

Sebelumnya orang melakukan barter atas produksinya. Namun kini beralih dengan uang. Uang membuat apa yang dipertukarkan menjadi tidak kelihatan dalam wujud fisik. Itulah sebabnya jika ada orang mampu mengakumulasi kekayaan dalam jumlah agak berlebihan, segeralah ia jatuh ke dalam tuduhan bahwa ia memiliki pesugihan.

Seorang ahli masyarakat petani, James C. Scott, memiliki interpretasi yang lain atas maraknya tuduhan atas pesugihan ini. Untuk dia, segala macam insinuasi, desas-desus, dan gosip tentang orang kaya di kalangan masyarakat petani adalah pertanda sebuah keinginan untuk menciptakan masyarakat yang kurang lebih egalitarian: tidak ada yang terlalu menonjol dengan kekayaannya.

Jika pun ada orang kaya maka dia harus mendistribusikan kekayaannya dengan cara yang dianggap “adil secara moral”. Tentu saja ukuran moral disini sangat situasional.

Kemudian muncul persoalan lain: Mengapa kok orang masih percaya akan tuyul, pesugihan, dan penglaris di jaman pertukaran yang semakin tidak kelihatan ini? Kita bertransaksi dengan kartu kredit, OVO, atau GoJek dan Grab.

Hampir bisa saya pastikan bahwa kepercayaan akan pesugihan dan penglaris ini selalu hidup di kalangan masyarakat bawah. Sama seperti pada masyarakat petani, mereka mengharapkan masyarakat yang lebih egaliter.

Hanya saja, yang mereka tidak sadari adalah bahwa tuyul jaman modern ini sesungguhnya ada dan nyata. Sistem moneter kita dan dunia finansial kita menyedot uang dan kekayaan kita dengan sangat gampang.

Orang tidak perlu penglaris atau pesugihan untuk ini. Kapitalisme membikin tuyul-tuyul ini sangat berkuasa. Beberapa orang pintar menyebut sistem ini sebagai oligarki dan pemilik tuyulnya adalah oligarkh.

BACA JUGA Jokowi, Ahok, dan Kloset yang Ditukar atau tulisan Made Supriatma lainnya.