MOJOK.CO – Bencana alam selalu sukses membuka tabir kemunafikan pejabat. Negara yang menyebabkan bencana, rakyat yang disuruh menjaga alam.

Lumpur di Sumatra karena bencana alam belum benar-benar kering. Air mata korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih mengalir deras. Korban jiwa masih terus bertambah.

Namun, di tengah situasi darurat yang mencekam itu, sebuah instruksi meluncur dari istana. Presiden Prabowo Subianto, dalam tanggapannya terhadap bencana alam ini, menyerukan agar sekolah-sekolah segera menyusun silabus khusus. Prabowo ingin pendidikan lingkungan masuk diajarkan di sekolah.

Sekilas, instruksi ini terdengar mulia. Bukankah pendidikan lingkungan hidup itu penting? Kita semua setuju.

Namun, jika kita mau jujur menatap realitas, instruksi ini terasa seperti sebuah dark joke di tengah tragedi bencana alam. Meminta siswa belajar merawat alam sebagai respons atas banjir bandang yang disebabkan oleh deforestasi masif adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang paling konyol.

Inilah paradoks terbesar pendidikan kita hari ini. Di ruang kelas, murid diajarkan menanam dan merawat, sementara di ruang kebijakan, negara justru mencontohkan cara membabat.

Mitos merawat alam vs realita kelebihan izin

Logika di balik instruksi presiden tersebut berpotensi melahirkan satu premis yang keliru. Kita tidak bisa menyalahkan kalau ada yang berpikir bahwa banjir terjadi karena rakyat (atau siswa) kurang rajin merawat alam.

Padahal, data berbicara sebaliknya. Hutan-hutan di Sumatera tidak gundul karena anak SD lupa menyiram tanaman. Hutan itu lenyap karena dibabat secara sistematis, legal, dan dilindungi oleh lembar-lembar izin yang ditandatangani oleh pejabat negara lalu menyebabkan bencana alam.

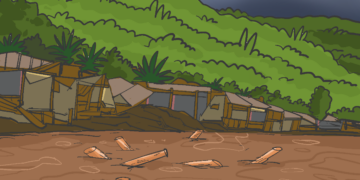

Banjir bandang yang membawa material kayu gelondongan (logging) adalah sebuah bukti nyata. Bahwa, yang terjadi di hulu bukanlah “bencana alam” semata, melainkan apa yang saya sebut sebagai “bencana pemerintah”.

Ya, saya ingin menawarkan istilah “bencana pemerintah” untuk menggantikan istilah “bencana alam”. Saya rasa, dan kita bisa sepakat, bahwa istilah bencana alam itu bias. Seakan-akan alam punya jadwal khusus untuk murka. Terjadi tiba-tiba hanya karena manusia kurang sayang kepada alam.

Padahal, bencana terjadi ketika orang-orang bebal di pemerintah tidak mendengarkan para ahli. Bencana alam ini terjadi karena keputusan administratif. Ketika sebuah dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit atau izin tambang diterbitkan di atas kawasan resapan air, saat itulah benih bencana sedang ditanam oleh negara.

Jadi, ketika air bah menerjang rumah-rumah warga, itu adalah “panen raya” dari kebijakan yang ditanam bertahun-tahun lalu. Maka dari itu, adilkah jika beban perbaikannya kini diletakkan di pundak anak-anak sekolah lewat sebuah silabus baru?

Kemunafikan dalam sebuah silabus bencana alam

Mewajibkan siswa belajar merawat alam di tengah masifnya perusakan hutan oleh korporasi adalah bentuk gaslighting struktural. Sangat tidak masuk akal.

Bayangkan perasaan seorang siswa di Sumatra. Pagi hari mereka belajar mencintai satu batang bibit pohon di halaman sekolah. Siang harinya, mereka melihat ekskavator dan alat berat yang beroperasi dengan izin resmi pemerintah merobohkan ribuan hektar hutan di belakang rumahnya demi batu bara atau sawit.

Pendidikan macam apa yang sedang kita tanamkan di dalam kepala anak muda? Negara ini sedang mengajarkan kemunafikan.

Kita sedang mempertontonkan kepada generasi muda bahwa hukum tajam ke bawah (ke siswa yang kurang sayang kepada alam sehingga terjadi bencana alam) tapi tumpul ke atas (ke korporasi yang membabat hutan lindung). Tidak salah, dong, kalau ada yang berpikir demikian.

Jika pemerintah serius ingin memasukkan kurikulum lingkungan, materinya tidak boleh berhenti pada “cara menanam pohon”. Itu terlalu naif. Kurikulum itu harus mengajarkan “Siapa yang menebang pohon kita?”.

Siswa harus diajarkan membaca peta konsesi tambang. Mereka harus diajarkan kritis bertanya, “Mengapa hutan lindung bisa beralih fungsi?” atau, “Mengapa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seringnya hanya formalitas?”

Tanpa literasi politik ekologi semacam itu, silabus “merawat pohon” hanyalah kosmetik untuk menutupi wajah bopeng kebijakan tata ruang kita. Aneh betul.

Menggugat tanggung jawab pemerintah setelah bencana alam ini

Kita tidak sedang kekurangan penanam pohon. Masyarakat adat, komunitas pencinta alam, dan para aktivis lingkungan sudah melakukan itu berpuluh tahun tanpa perlu disuruh presiden.

Yang kita kurang adalah pejabat yang berani “mengerem” penebangan, yang menjadi penyebab bencana alam ini. Yang kita butuhkan bukan sekadar siswa yang pandai memegang cangkul, tapi negara yang berani mencabut izin korporasi perusak lingkungan. Lalu pertanyaannya, apakah pemerintah berani melakukan hal tersebut?

Selama negara masih memosisikan hutan semata-mata sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai penyangga kehidupan, maka silabus seperti apa saja tidak akan berguna. Kita hanya akan mencetak generasi yang pandai menanam, untuk kemudian mati tenggelam dalam banjir yang diciptakan oleh pemimpinnya sendiri.

Maka, sebelum menyuruh anak-anak belajar merawat alam, ada baiknya pemerintah belajar satu hal yang lebih mendesak. Pemerintah harus belajar cara merawat kepercayaan rakyat dengan tidak lagi menjual tanah air mereka.

Penulis: Akmal Fauzan

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Alam Rusak Ulah Pemerintah, Masyarakat yang Diberi Beban Melindunginya dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.