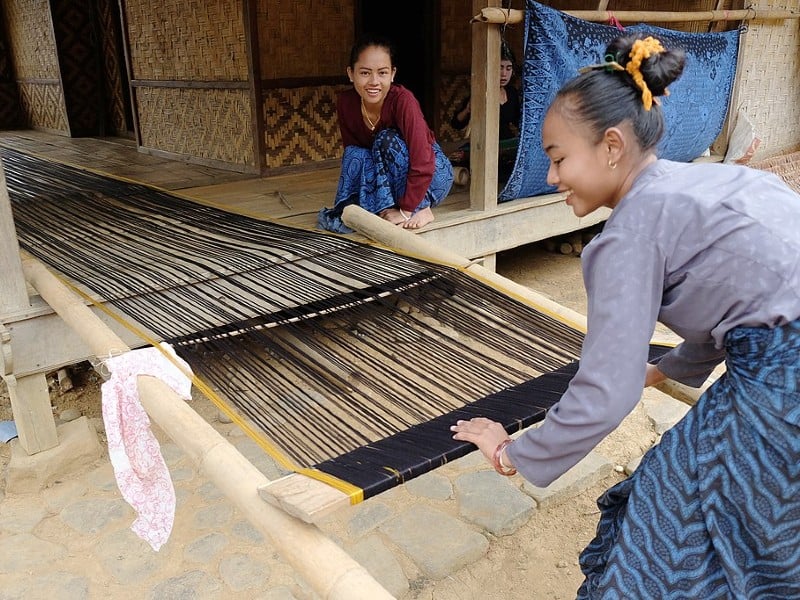

Hidup di desa memang memiliki banyak keistimewaan, khususnya dalam hal bermasyarakat. Saling berbagi panganan atau sayuran hasil panen, jenguk-menjenguk di kala ada yang sakit, sampai tradisi “tarub” ketika ada hajatan tertentu. Semua itu adalah romantisme kehidupan orang desa.

Menjadi orang desa, mau tidak mau, harus menjadi pribadi yang supel, atau paling tidak interaktif. Inilah yang menyebabkan orang desa dikenal akan tenggang rasa, gotong royong dan budaya nyengkuyung-nya yang tinggi. Bahkan sampai muncul aforisme seperti “ra srawung rabimu suwung” yang terang menggambarkan betapa asertifnya kolektivitas dalam dinamika kehidupan masyarakat desa. “Ra srawung rabimu suwung” adalah pepatah Jawa yang berarti “tidak bersosial maka nikahanmu sepi”.

Kata-kata tersebut sering kali saya jumpai, baik ketika jagongan maupun kala menyimak gunjingan di grup WA karang taruna. Dan umumnya, ditujukan kepada pemuda yang jarang bersosial atau yang sebelumnya senang bersosial lantas tiba-tiba menutup diri. Entah karena kesibukan kerja atau hal lainnya.

Semakin sering saya mendengarnya, saya justru heran, alih-alih mengamini. Saya kebingungan dengan maksudnya. Pikiran pun terus mempertanyakannya.

Ra srawung rabimu suwung? Masa sih? Kok jahat banget ya, kedengarannya?

Setelah melewati serangkaian kontemplasi dan refleksi lamunan, pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa pepatah tersebut “kurang sehat” dan sebaiknya tidak usah dilestarikan lagi. Tentu, dengan beberapa alasan penolakan berikut ini.

Pertama, dogmatis

Manusia itu zoon politicon. Makhluk yang hidup berkelompok, bermasyarakat. Makhluk yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Oleh karenanya, interaksi sosial adalah keniscayaan bagi manusia.

Alhasil, hidup bermasyarakat menjadi sebuah kenormalan. Maka dari itu, keputusan menarik diri dari lingkungan sosial seperti fenomena “hikikomori” di Jepang dan yang semacamnya merupakan keganjilan dalam pranata sosial.

Nah, boleh jadi, falsafah “ra srawung rabimu suwung” ini adalah semacam upaya untuk meminimalisir aksi-aksi antisosial semacam itu terjadi. Pepatah ini tampaknya lahir dari fenomena sosial manusia modern yang cenderung individualistis dan mencoba untuk menyeret perilaku apatis tersebut ke dalam spirit kolektivitas.

Sayangnya, pemeo tersebut terkesan dogmatis. Seolah-olah mereka yang menasbihkan diri telah sangat kaffah dalam hal-ihwal srawung adalah para algojo yang berhak menghukum manusia-manusia celingus yang berlumuran dosa. Padahal hujatan “ra srawung rabimu suwung” itu sendiri merupakan tindakan vonis sosial yang kejam. Serta-merta begitu saja tanpa ada konsiliasi terlebih dahulu.

Memang, sekilas cara ini tampak efektif menarik kaum pemuda untuk lebih aktif dalam lingkungan sosial. Ya, siapa sih yang tidak waswas kalau hari pernikahan yang harusnya jadi hari yang seru dan membahagiakan justru sepi dan suwung?

Hanya saja, jika “ra srawung rabimu suwung” menjadi pedoman hidup nom-noman zaman now, itu akan rentan menimbulkan disorientasi karena hanya akan melahirkan sanksi sosial, bukan kearifan. Sekadar dogma, bukan kesadaran sosial.

Kesadaran bahwa “srawung” itu bukan sekadar alat feedback sosial-personal, melainkan sebuah kultur yang harus lestari karena berkelindan dengan terciptanya ketenteraman dalam bermasyarakat.

Semakin sering pepatah tersebut digaungkan, efek terornya semakin bekerja. Signifikansi bersosial bukan lagi fokus kepada upaya menciptakan keharmonisan bersama melainkan aktivitas hipokrit yang didasari kepentingan personal, dalam konteks ini adalah kepentingan mengadakan hajatan pernikahan, yang mana membutuhkan bantuan sinoman dan entitas warga lainnya untuk meladeni tamu undangan dan menyukseskan acara resepsi.

Kedua, disrupsi “nrima ing pandum”

Orang Jawa terkenal akan prinsip hidup “nrima ing pandum”. Menerima segala anugerah hidup yang ada meskipun tidak sesuai dengan keinginan, target dan harapan.

Falsafah nriman ini akan luntur jika “ra srawung rabimu suwung” menjadi prinsip hidup makhluk-makhluk pragmatis zaman sekarang. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, harkat srawung menjadi tidak lagi suci. Ia telah menjelma menjadi alat egosentrisme individu dan itu jelas akan menodai prinsip “nrima ing pandum” yang khas melekat dalam diri wong Jawa.

Logika sederhananya, ada prinsip take and give yang mendasari perilaku srawung seseorang. Bukan lagi karena dorongan afeksi tepa selira hidup bertetangga. Padahal, sebenarnya srawung itu mengajarkan keikhlasan dalam berbagi. Memupuk rasa empati dan kemanusiaan. Melatih kekariban dengan tidak meninggalkan unggah-ungguh dan subasita.

Ketiga, misteri kematian

Nah, ini, ke-ma-ti-an. Bagaimana jika kamu mati sebelum menikah? Apa iya kamu bakal minta kompensasi ke malaikat buat balik ke dunia lagi cuma untuk nikah dulu? Toh, kamu pun tidak bisa menjamin bahwa besok kamu masih hidup, bukan?

Atau kasus lain, misalnya, ketika dewasa nanti, kamu ternyata pindah domisili. Entah ke lain kota atau lain negara. Apakah kamu akan menagih dan mencaci tonggo teparo-mu yang tidak bisa datang ke pernikahanmu kelak? Kan tidak juga.

Jadi, sudahlah, kalau mau srawung, ya, srawung saja. Tidak perlu gembar-gembor “ra srawung rabimu suwung” kepada yang jarang srawung. Boleh jadi, kitalah yang menyebabkan teman kita jadi malas srawung.

Bagi saya, moto “ra srawung rabimu suwung” itu terkesan intimidatif, alih-alih merangkul. Bukannya merekatkan persaudaraan, bisa-bisa malah melahirkan polarisasi sosial.

Seharusnya itu menjadi introspeksi bersama mengenai mengapa seseorang menarik diri dari masyarakat. Apakah karena konflik personal, trauma sosial atau sedang mengalami krisis identitas diri.

Kalau kamu punya teman yang sedang ada dalam fase itu, cobalah untuk menghampirinya. Main ke rumahnya, ajak main PES, ngopi, futsal, gitaran, atau apa pun yang bisa membuatnya kembali senang. Rasanya itu lebih solutif daripada menebar ancaman seperti mencerca dengan kalimat “ra srawung rabimu suwung”.

Argumentasi di atas bukanlah pembelaan atas sikap apatis terhadap lingkungan sosial melainkan semacam evaluasi agar kita tidak hanya saklek terhadap paham atau kalimat populer tertentu namun juga mengerti, memahami dan mampu mempertanggungjawabkannya.

BACA JUGA Mana yang Perlu Diprioritaskan: Menikah Dulu? Atau Mapan Dulu?