Malam tanggal 22 Juli 2020 adalah malam terakhir saya menahan diri. Sudah sebulan saya menahan gemas dengan proyek terbaru Dinas Kebudayaan DIY. Proyek yang menelan biaya Rp2,3 miliar itu adalah pembangunan pagar keliling Alun-alun Utara Jogja.

Kegemasan ini saya luapkan langsung kepada sang pagar. Pagar bergaya pacak suji ini berdiri kokoh mengitari alun-alun, bagai tombak yang berjajar gagah. Warna hijau pareanom menambah kesan yang kraton banget. Tapi saya tidak sreg dengan adanya pagar ini. Pagar sepele ini menghilangkan kesan terbuka dan sesrawungan guyub rukun dari Alun-alun Utara.

“Njengengan kenapa harus berdiri, Mbah?” Itulah kalimat pembuka saya kepada sang pagar. Mempertanyakan alasan kenapa pagar ini berdiri. Alasannya sih klasik. Mengembalikan alun-alun seperti tempo dulu. Menurut Sri Sultan HB X sendiri, pagar Alun-alun Utara Jogja memang pernah dipagar. “Hadirku menjadi penanda keistimewaan Jogja, Ngger,” jawab sang pagar berteori.

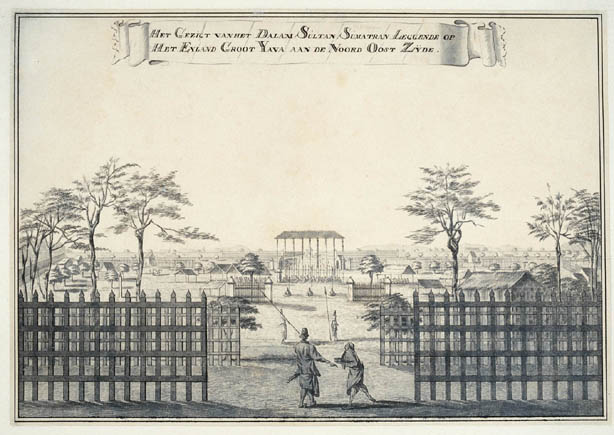

Alasan pembangunan pagar ini mengacu dari buku Serat Tuntunan Padalangan karya M.Ng. Nojowirongko alias Atmotjendono pada 1948. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa di sekitar Alun-alun Utara terdapat pagar keliling bergaya pacak suji. Acuan lain adalah lukisan Johannes Rach tahun 1771. Dalam lukisan tersebut, terlihat bahwa Alun-alun Utara dikelilingi pagar besi sebanyak dua baris.

“Saya nggak setuju, Mbah! Pagar tersebut tidak mengitari Alun-alun Utara seperti njenengan. Dari lukisan tersebut terlihat dua baris pagar, lalu ada area kosong yang seperti jalan. Baru setelahnya ada dua prajurit membawa tombak berhadapan. Di belakang prajurit itulah alun-alun sekarang! Pada waktu itu memang terlihat besar karena bagian jalan aspal belum ada, Mbah!” jawab saya sambil menepuk-nepuk besi pagar yang dingin.

Jawaban saya ini berdasar diskusi dengan dua guru saya. Om Bram dan Om Bobby. Blio berdua adalah duet arsitek yang tertarik dengan sejarah Jawa. Dari hasil trawangan amatiran kami, kami yakin pagar dalam lukisan tersebut masih ada hingga hari ini. Namun, pagar ini berganti menjadi pagar batu bata yang sekarang mengapit SD Pangudi Luhur dan Lapas Kelas 1 Jogja. Sedangkan pagar pada posisi baru ini memang tidak pernah ada dalam sejarah.

“Kamu mau melawan hasil olah pikir para ahli, Ngger?” tanya sang pagar. Saya terenyak, teringat pernyataan G.K.R. Mangkubumi. Blio menyatakan telah membaca referensi dan melakukan riset ke Kraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. “Tapi kan itu Solo?” kata saya dalam hati, berpikir bahwa mendebat tentang lokasi pagar yang benar tidak akan meluluhkan hati sang pagar hingga mau pindah sendiri.

Belum lagi, pihak Kraton Yogyakarta juga menyatakan bahwa lokasi pagar baru ini tidak sesuai dengan lokasi pagar asli. Beralasan bahwa Alun-alun Utara saat ini lebih kecil dari sebelumnya. Namun, saya merasa alasan ini hanya jawaban sekenanya. Jika ingin Alun-alun Utara seperti dulu, mengapa harus memaksakan dengan pagar yang tak sesuai?

Tapi saya belum selesai. “Mbah, jika memang berniat menjaga keistimewaan, apakah pagar Alun-Alun sebegitu pentingnya? Jogja istimewa bukan hanya daerahnya. Tapi juga karena orang-orangnya, Mbah!” saya meminjam lirik dari Jogja Hip Hop Fondation. Terlebih dana pembangunan pagar ini berasal dari Dana Keistimewaan Jogja. Dana dari APBN ini dialokasikan sesuai amanat UU 13/2012 Pasal 42.

Dana Keistimewaan berfungsi untuk mendanai kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY. Di dalam kewenangan ini termasuk perkara kebudayaan dan pertanahan. Hemat saya, jika ingin menjaga keistimewaan, bukankah dana Rp2,5 miliar lebih elok dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan? Apalagi rakyat Jogja sudah rindu pasar malam Sekaten yang hilang dua tahun terakhir. “Sekarang kita siaga Covid-19 ngger. Jangan berkumpul dulu.” Waduh, jawabannya susah dibantah ini.

Namun, materi debat saya tidak hanya perkara fakta sejarah ataupun alokasi dana. Namun juga nilai filosofi yang dimunculkan pagar ini. Bagi saya, pagar ini seperti mengaburkan kutipan populer dari Sri Sultan HB IX, “Takhta untuk rakyat.” Kutipan yang bermakna sangat dalam, yang sejalan dengan kehadiran Alun-alun Utara Jogja.

Alun-alun Utara adalah simbol sederhana atas takhta untuk rakyat ini. Di sana rakyat berekspresi sekaligus mendekatkan diri pada sang raja. Berkumpul, bersenda gurau, bahkan mencari pakan ternak bisa dilakukan di alun-alun ini. Rakyat bisa merasakan langsung kemurahan hati Sultan ketika berada di alun-alun.

Alun-Alun Utara juga menjadi tempat rakyat mengadu pada sang raja. Sejak Majapahit, dikenal sebuah budaya bernama tapa pepe. Tapa pepe adalah cara rakyat berdemonstrasi dengan menjemur diri sambil duduk bersila tanpa berkata-kata di tengah alun-alun. Tentu rakyat yang rela kepanasan di tengah lapangan pasti ingin menyuarakan sesuatu yang penting. Raja akan memanggil rakyat tersebut dan mempersilakan untuk mengaturkan aspirasi.

“Jika alun-alun njenengan pagari, bagaimana kami bisa dekat dengan Sinuhun? Bagaimana rakyat bisa merasakan takhta untuk rakyat seperti Suwargi Sultan HB IX? Meskipun disebut ruang publik, namanya pagar tetap memberi batasan tidak langsung. Berpuluh-puluh tahun Alun-alun Utara terbuka, Jogja tetaplah istimewa. Bahkan alun-alun menjadi saksi Pisowanan Ageng, ketika rakyat memperjuangkan keistimewaan Jogja. Kenapa harus dipagar, Mbah? Apa kami dibatasi untuk tapa pepe secara simbolis? Secara tidak langsung membatasi aspirasi kami?”

Belum sempat saya merasakan balasan dari sang pagar, banyak pengunjung alun-alun yang memperhatikan saya. Daripada saya dibawa ke RSJ Grhasia, lebih baik saya pulang. Biarkan pertanyaan saya yang terakhir dijawab oleh sang waktu. Toh, mau berdebat sampai ayan, pagar sudah berdiri kokoh. Saya hanya ingat satu kalimat, “Sabdo Pandito Ratu.” Sudah cukup membuat saya tutup mulut menerjang dinginnya mangsa bediding Jogja.

BACA JUGA Ontran-Ontran Yogyakarta dan tulisan Dimas Prabu Yudianto lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.