Awal Januari, gue baru tahu bahwa kisah Saidjah dan Adinda yang ada di buku legendaris Max Havelaar akan difilmkan. Itu juga nggak sengaja! Kebetulan ada iklan trailernya di beranda Iinstagram gue waktu iseng-iseng scroll foto. Gue kaget sekaligus antusias, dong. Tanpa pikir panjang, gue langsung menonton trailer utuhnya di YouTube. Gue juga menambahkan komentar di sana demi dapat tiket gratis. Padahal sebelumnya hampir nggak pernah ikut komentar di YouTube, sebagus apa pun videonya. Ada yang sama?

Setelah beberapa hari, gue dapat kabar kalau komentar gue terpilih sebagai salah satu dari 40 komentar terpilih di YouTube sehingga dapat undangan dan tiket gratis. Senang dong, ya. Oh iya, film ini dibuat atas kerja sama antara Direktorat Kebudayaan dan Kremotivi, salah satu komunitas film independen di Banten. Jadi, film ini terhitung megah banget untuk ukuran sebuah komunitas yang bukan perusahaan rumah produksi (PH) nasional.

Sebenarnya, sejak menonton trailer itu, gue punya banyak kekhawatiran. Kekhawatiran itu akhirnya terbukti saat gue menontonnya dalam gala premier kemarin. Secara umum, gue sangat mengapresiasi atas keberanian tim produksi dalam menggarap film ini. Nggak mudah banget, lo, menuangkan kisah legendaris yang sudah dikenal sejak lama lewat media tulisan ke media audiovisual. Akan banyak tuntutan. Terlebih, dari penggemar bukunya yang tidak akan rela bila karya “baru” berbentuk film itu “mengacak-acak” imajinasi liar mereka.

Gue nggak mengklaim sebagai penggemar lama buku Max Havelaar karena memang baru membacanya di tahun 2012 waktu masih SMA kelas tiga. Bahkan, ocehan guru sejarah sejak SMP yang mengenalkan buku ini juga gue tanggapi biasa-biasa aja. Namun, seenggaknya kisah Saidjah dan Adinda yang ada di buku ini membekas banget bagi gue. Jadi, ketika menonton film ini, gue malah banyak bilang “apaan sih?” sambil sekuat tenaga menahan kantuk.

Ini sejumlah catatan dari gue dan hati-hati akan banyak spoiler di mana-mana.

#1 Alurnya lambat dan nggak jelas

Dari awal hingga pertengahan film, alurnya lambat dan membosankan. Kecuali pertumbuhan dua karakter utama yang luar biasa cepat, sih, hingga rupanya benar-benar berbeda. Ini yang aneh. Di satu sisi, diperlihatkan bahwa usia Saidjah masih sangat kecil ketika kerbau pertamanya dirampas. Di sisi lain, Saidjah masih saja membahas soal perampasan itu padahal usianya sudah menginjak dewasa dan berubah rupa. Seolah peristiwa perampasan baru terjadi kemarin sore. Di sisi cerita sangat lambat, tetapi waktunya malah cepat.

Atau ketika ayah Saidjah pulang pergi ke Batavia. Dikisahkan sangat singkat. Hanya naik turun bukit dengan jalan kaki. Hal itu juga berlaku bagi Saidjah ketika berjalan kaki dari Badur ke Batavia yang tidak sampai memakan waktu satu bulan. Eh, waktu Saidjah pulang dari Batavia ke Badur dengan naik kuda, malah menghabiskan waktu empat bulan. Ajaib banget!

Belum lagi kalau membahas soal perpindahan adegan satu ke adegan lain. Perpindahan dari alur utama ke kilas balik. Atau kilas baliknya di adegan kilas balik. Atau perbedaan waktu di antara satu adegan dengan adegan lain, padahal masih dalam satu babak. Di adegan satu masih siang, di adegan lain sudah malam. Eh, tiba-tiba balik lagi jadi siang. Maunya apa, sih?

#2 Pendalaman karakternya mentah

Ini kentara banget. Asli! Mungkin karena karakter utamanya kebanyakan pendatang baru. Film Ketika Cinta Bertasbih juga tokoh utamanya pendatang baru semua, tapi aktingnya bagus. Semestinya karakternya diperkuat dulu. Nggak hanya mengedepankan ekspresi wajah yang berlebihan (jatuhnya malah kayak teater, bukan film), kata-kata puitis ala zaman dulu, dan dialog antar pemain yang kaku kayak FTV.

Yang paling mengganggu adalah ekspresi Chris Leitner sebagai Max Havelaar. Bukan soal dialek “Indonesia-Bule”-nya, tetapi ekspresi wajah yang berlebihan banget. Gue nggak berhenti ketawa setiap doi bicara. Saidjah dan Adinda kecil juga agak bermasalah. Maklum, memang agak susah kalau berurusan sama anak-anak.

Namun, Egy Fedly sebagai bupati aktingnya paling juara. Bahasa Sunda Bantennya juga paling natural. Bahkan, sekelas Arswendi Nasution yang jadi ayah Saidjah juga kalah telak di film ini. Nena Rosier terlalu sinetron, dan Jajang C. Noer berhasil mencuri perhatian walau hanya tampil sekilas.

#3 Latar tempatnya membingungkan

Gue nggak tahu motif produser saat menampilkan Badur (tempat tinggal Saidjah dan Adinda) berada di pinggir pantai. Setahu gue, sebagai orang Lebak tulen, Badur letaknya di tengah provinsi Banten. Bahkan, awalnya gue mengira Badur itu Badui dengan kesalahan tik dalam buku. Namun, walau Badur adalah nama desa sendiri, ia tetap dikelilingi hutan dan persawahan, bukan hamparan lautan.

Bahkan, pantai yang ditampilkan di film juga kenapa jadi Ujung Kulon? Ujung Kulon adanya di kabupaten Pandeglang, ujung timur pulau Jawa. Sangat masuk akal bila Saidjah pergi ke Lampung lewat Ujung Kulon, menggunakan perahu curian. Namun, tempat tinggal Saidjah ada di Lebak.

Di novel bahkan disebutkan Saidjah pergi ke Cilangkahan dulu dan bertemu orang-orang yang senasib dengannya. Baru mencuri perahu di malam hari, kemudian menyusuri pantai hingga Ujung Kulon. Dari sana, mereka berangkat ke Lampung. Lebih nyata dan berat perjuangannya. Ah, perbandingan sama buku dibahas nanti dulu.

Oh iya, lokasi pasar di Badur dan Batavia kayaknya sama, deh. Gue juga heran. Kubah Museum Fatahillah di Kota Tua menjadi sorotan ketika menyebutkan Batavia, tapi ketika menampilkan suasana kota malah hanya pasar yang ada di hutan. Lebih dari itu, paling hanya rumah Bos dan Tuan Putri yang ditampilkan. Nggak ada tuh kisah Saidjah yang mampir ke Serang dulu. Tiba-tiba langsung di Batavia yang rasanya kayak Badur. Kota macam apa itu?

#4 Tata riasnya nggak masuk akal

Tata rias saat pernikahan Saidjah dan Adinda terlalu modern dan mewah untuk ukuran orang Badur masa itu. Gue bahkan baru ngeh kalau pakaian adat yang dipakai adalah pakaian adat Jawa Barat. Ya, memang dahulu Banten masuk daerah Jawa Barat. Cuma, Badur yang masuk ke dalam wilayah Karesidenan Banten. Apalagi sekelas orang bawah dan dipengaruhi budaya Belanda, agaknya menjadi aneh melihat prosesi dan riasan pernikahan mereka. Namun, tata rias Adinda sehari-hari sebagai gadis kampung sangat bagus. Kecuali lipstiknya yang merah banget. Lucu aja, wajahnya sawo matang, lusuh, dan cemong, tetapi lipstiknya merah kayak habis minum orson.

#5 Sisi budayanya malu-malu banget!

Bahasa adalah salah satu produk budaya. Gue sangat kesal ketika Saidjah dan Adinda hanya ala kadarnya menggunakan bahasa Sunda Banten. Ditambah dialek sejumlah pemainnya yang kaku. Dialek Demang lumayan bagus dan natural, tetapi aktingnya tidak semulus Bupati. Oh iya, ikatan kepala Saidjah berwarna biru, ya? Kok kayaknya di film bukan biru? Cara mengikatnya juga kayaknya jarang ditemukan di Lebak. Biasanya, orang Lebak mengikatkan kain di kepala dengan menutupi rambutnya. Bukan kayak Wiro Sableng seperti yang dilakukan Saidjah.

#6 Yakin akurat dari sisi sejarah?

Gue mengasumsikan bahwa kisah ini terjadi di tahun 1856 karena tepat ketika Max Havelaar alias Multatuli alias Douwes Dekker diangkat menjadi asisten residen di Lebak. Gue yakin bahwa rumah dinas Havelaar ada di pusat kota, tetapi di film malah seolah berada di Badur. Daerah lain di Lebak seolah tidak ada. Hanya ada Badur. Lucu, bukan? Padahal di buku, Saidjah melewati rumah dinas Havelaar saat perjalanan pulang dari Batavia. Menandakan bahwa rumahnya memang berada jauh di luar Badur yang batasnya ada di pohon ketapang.

Pad 1856 juga Bupati Karta Natanegara lengser. Namun, hingga tiga puluh dua bulan semenjak kedatangan Havelaar ke Badur, bupati tidak kunjung turun jabatan. Demang atau pejabat distrik juga dibunuh oleh Saidjah di film. Anehnya, sejarah tidak mencatat hal itu. Bahkan di film sama sekali tidak ada kegemparan luar biasa.

#7 Bonus: perbandingan buku dengan film

Banyak perbedaan. Sebelum kalian menghakimi gue karena membandingkan dua karya dalam media berbeda, gue punya pembelaan. Yang gue bandingkan adalah isi buku yang bisa divisualkan, bahkan kalau hal ini ada di film justru lebih baik. Misalnya, Saidjah yang di buku dikisahkan tidak suka perang dan bertarung, di film malah jadi sosok “pendekar”. Ibu Saidjah yang berjasa besar dalam kisah, malah dihilangkan tanpa alasan di film.

Yang paling mengherankan, ayah dan ibu Adinda yang kabur duluan ke Lampung meninggalkan anaknya. Itu bukan tabiat masyarakat Lebak, apalagi yang menjunjung tinggi adat. Lebih bagus bila mengikuti alur buku bahwa mereka kabur bersama-sama di bulan ketiga puluh dua penantian Adinda. Lalu diburu pemerintahan Hindia Belanda karena tidak memiliki surat jalan. Kematian ayah Saidjah juga nggak jelas. Padahal kalau sesuai buku, kematiannya bisa membawa suasana duka baru. Dia dibunuh karena kabur tanpa surat jalan.

Terakhir, kemunculan Saidjah di pohon ketapang dan menanti Adinda sangat tidak emosional. Padahal ini bisa menjadi momen untuk membuat penonton menangis. Kegundahan Saidjah mengawasi ujung jalan desa mengharap kehadiran Adinda sama sekali tidak ada. Malah diganti dengan mimpi pernikahan yang semestinya bisa dimasukkan sebatas imajinasi di sepanjang perjalanan pulang Saidjah. Oh iya, harusnya Saidjah sampai di pohon ketapang pada malam hari, bukan siang bolong!

Akhirnya, gue mengakhiri menonton film ini dengan kekecewaan. Antusiasme yang muncul ketika melihat trailernya, hilang bahkan ketika Saidjah belum dewasa. Walau tentu saja gue mengapresiasi kehadiran film ini. Namun, riset yang dilakukan sejak 2014 semestinya bisa lebih baik lagi. Apalah arti sebuah riset dalam film bila eksekusi di lapangan tidak memadai. Para pemain pendatang baru juga seharusnya bisa lebih digembleng dalam adu peran di depan kamera.

Film ini akan diputar secara reguler di Ramayana Cilegon XXI mulai 4 Maret 2021. Agak sayang juga, sih, belum bisa tayang di seluruh bioskop Indonesia. Namun, mengingat kualitas film ini memang belum seberapa, jadi wajar saja bila belum dapat jatah layar secara nasional.

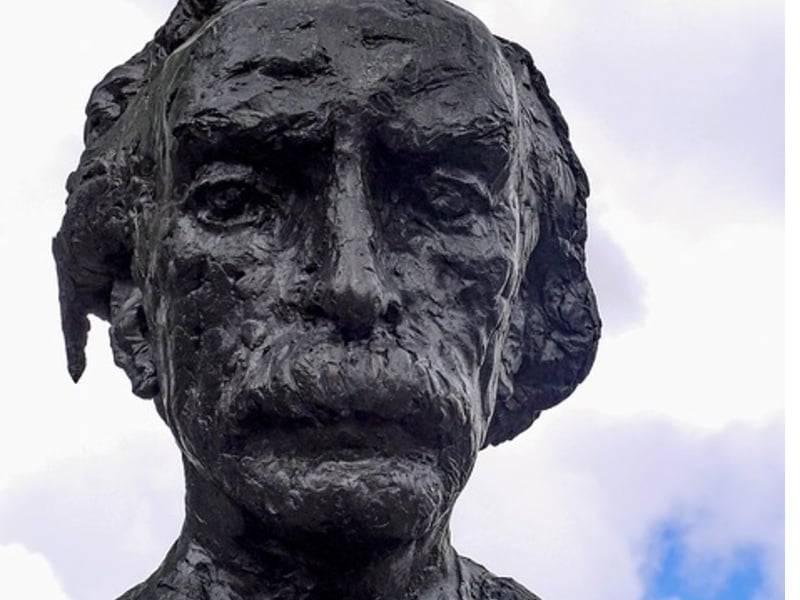

Sumber Gambar: Instagram Kremov Pictures

BACA JUGA ‘Geez & Ann’ Adalah FTV yang Kebetulan Dapat Lapak di Netflix dan tulisan Kevin Ridho Al Khudri lainnya.