MOJOK.CO – Milan Kundera mungkin hanya bisa masygul melihat ilusi kecepatan yang sedang berlangsung di Sirkuit Mandalika dipertontonkan begitu “cantik”.

Peristiwa pensiunnya pembalap legendaris MotoGP di Valencia, Spanyol, Valentino Rossi, betul-betul menjadi kabar dunia. Kanal berita dan halaman depan koran cetak berlomba menjadikannya pusat berita, jadi headline.

Bahkan, kalau Anda membaca koran yang terbit di bumi Maluku, Rossi nangkring di sana dalam ukuran besar dan utama.

Jarak Valencia dan Ternate yang hampir 19 ribu kilometer itu betul-betul menjadi sangat pendek ketika Malut Post edisi 15 November 2021 menjadikan aksi pembalap yang lahir 16 Februari 1979 itu sebagai headline mengalahkan berita-berita pilkada seantero Maluku Utara.

Dalam dunia olahraga, Rossi sejajar dengan semua nama megabintang, seperti Maradona dan Pele di sepak bola, Rudi Hartono di bulu tangkis, Michael Jordan di bola basket, Usain Bolt di lintasan lari, Muhammad Ali di ring tinju, dan Garry Kasparov di papan catur.

Di sirkuit, Rossi meraih segalanya. Artinya, dalam soal manusia tercepat menunggangi motor terbaik di atas bumi, Rossi ibarat nabi yang diteladani oleh semua manusia pemuja balapan di atas aspal.

Kalian kira, siapa yang dicontoh oleh anak-anak muda yang menggeber motor pembelian orang tuanya itu di jalan raya di seluruh Indonesia kalau bukan Rossi dan semua atlet balap motor?

Tidak ada nama Rhoma Irama atau Kasparov atau Utut Adianto dalam lapik pikiran mereka saat menggenjot tungkai starter manual pertama kali sebelum wussshh dan wusssshh.

Seperti sebuah kebetulan, saat Rossi menyatakan pensiun, Indonesia sedang memberi panggung baru bagi aksi manusia-manusia muda siapa paling cepat dalam soal gas-menggas motor tunggangan.

Ya, pada pekan yang sama, tepatnya pada Jumat, 12 November 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini kali kedua Indonesia memiliki sirkuit setelah di masa Orde Baru (1993) kita menyaksikan Sirkuit Sentul di Bogor menjadi “pariwisata otomotif” yang masyhur.

Disebut pariwisata lantaran “niat utama” pemerintah membikin sirkuit di tengah pandemi menghantui bumi ini ingin Lombok jadi destinasi pariwisata bertaraf internasional. Kek Bali.

Baca saja statement Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) di situs web resmi mereka:

“(Sirkuit Mandalika) menghadap langsung ke Samudera Hindia dengan luas area sekitar 1.035,67 hektar menjadikan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial. Apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional, menjadi nilai tambah kawasan ini”.

Pemerintah ingin menyebut, olahraga adu kecepatan di jalan raya ini sebagai sesuatu yang potensial, tapi sekaligus sangat rawan. Sebab, saat Mandalika dan Rossi menjadi perbincangan nasional pada pertengahan pekan November, kita seperti sudah masygul dengan aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja.

Buka saja laman internet. Ketik “balap liar”. Maka, berita soal balap liar terpampang; dari Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solok, Makassar, Merangin, hingga Ternate. Semua kota seperti berlomba memperlihatkan aksi balap liar sebagai “pariwisata malam yang potensial”.

Aspal mulus Jakarta Pusat, di depan sederet kantor lembaga negara penting (Depdagri, Kemenag, Kemenlu, Mahkamah Agung, Mabes AD), disulap menjadi sirkuit laiknya “Sentul” dan kini “Mandalika”.

Bayangkan, balap liar ini terjadi di jantung ibu kota dan sudah berlangsung lama. Belokan terakhir di sisi barat sirkuit balap liar ini jaraknya hanya seteriakan jauhnya dari Istana Negara. Seperti dibiarkan saja. Halal. Mungkin dianggap sebagai bagian dari “pariwisata potensial” untuk remaja dalam menyalurkan hobi balapan.

Motornya mahal, nyawanya yang murah

Olahraga balap motor ini termasuk jenis olahraga yang sangat mahal. Artinya, hanya anak-anak muda yang mampu secara ekonomi saja yang bisa melakukannya.

Lihat saja di lokapasar seperti Shopee atau Tokopedia, model motor tunggangan untuk pembalap MotoGP seperti jenis Kawasaki Ninja ZX-25R ABS SE harganya di atas 100 juta rupiah.

Tidak mungkin anak pegawai rendahan bisa membeli motor jenis ini. Ini tunggangan remaja dari keluarga sultan.

Mereka inilah penguasa jalan raya dalam soal kecepatan. Jika pun ada remaja dari “kelas papah” menguntit di belakang, tetaplah motor yang mereka pakai tergolong mahal karena mesti dimodifikasi sedemikian rupa. Toh, kalau kecepatan tidak dicapai, paling tidak mereka berlomba siapa yang paling berisik sejagat raya.

Dulu, remaja menunjukkan “jati dirinya” di sekolah kalau ikut ekskul basket. Tampaknya, saat ini mulai bergeser kepada siapa tunggangannya paling “gagah”, paling “cepat”, atau—kalau tidak—”paling berisik”.

Kalau basket hanya sebatas ukuran lapangan di lingkungan sekolah, maka dalam soal balap liar itu, adu knalpot berisik, jalan raya yang dilalui masyarakat umum menjadi sirkuitnya, menjadi gelanggangnya. Mereka bertaruh “hidup atau mati nanti” di jalanan.

Remaja dan ilusi kecepatan Milan Kundera

Mandalika—atau yang lebih dulu seperti Sentul—adalah bagian dari ilusi kecepatan. Mungkin, pemerintah ingin bilang, ketimbang beradu di jalan raya, adu hebatlah di sirkuit. Ujilah nyali kecepatanmu.

Persoalannya, sirkuit tidak bisa diakses sembarangan. Itu kawasan supermahal. Walhasil, remaja berusia tanggung yang ingin menyalurkan ilusi kecepatannya, ya apa boleh bikin, harus menggunakan jalan raya umum sebagai sirkuitnya.

Ada sih, yang lebih sopan mengaspal di sisi luar stadion sepak bola. Atau, jika pemdanya responsif, bisa seperti Bantul yang bikin sirkuit mini di Pantai Depok.

Di luar arena sirkuit resmi, semua tempat sangat berbahaya untuk adu cepat; untuk menyalurkan ilusi kecepatan. Bukan saja berbahaya bagi pengguna jalan lain, tetapi unsur-unsur pendukung utama keselamatan tidak ada sama sekali.

Ilusi kecepatan ini pernah diulas secara bagus oleh Milan Kundera dalam bukunya berjudul Slowness.

Tentang buku dari pengarang asal Ceko ini, saya justru tahunya pertama kali saat ada teman, Prima Sulistya Wardhani, menjadikan buku ini sebagai skripsinya untuk lulus sebagai sarjana di Jurusan Sastra Prancis, Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Di buku Kundera yang di-Inggris-kan Asher Linda itu terdapat kutipan kuat:

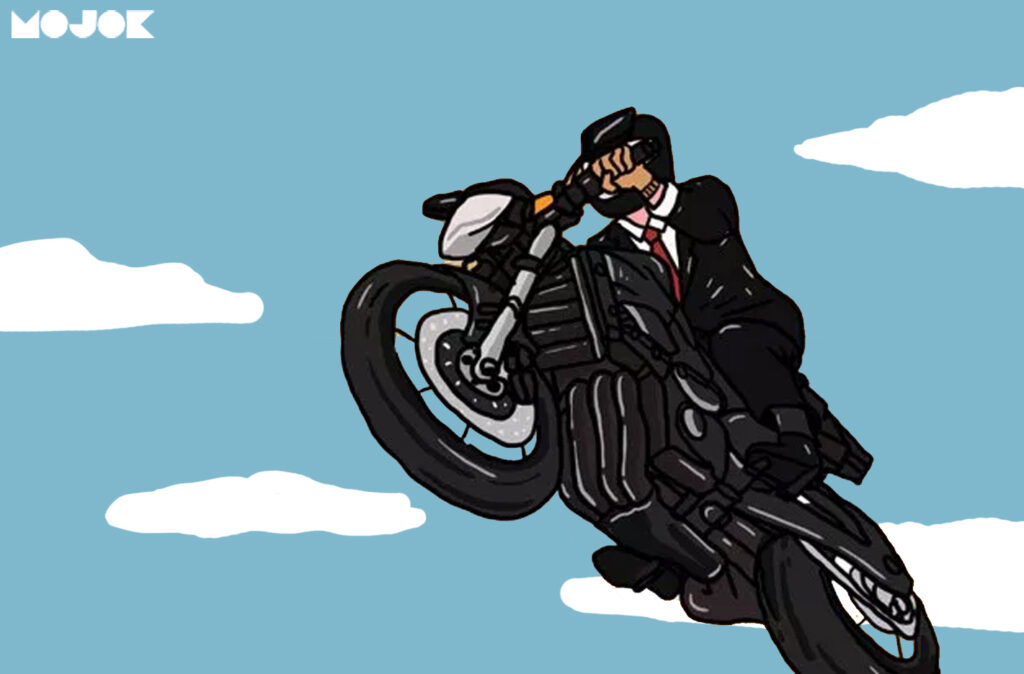

“The man hunched over his motorcycle can focus only on the present instant of his flight; he is caught in a fragment of time cut off from both the past and the future; he is wrenched from the continuity of time . . . in other words, he is in a state of ecstasy; in that state he is unaware of his age, his wife, his children, his worries, and so he has no fear, because the source of fear is in the future, and a person freed of the future has nothing to fear”.

Saya yakin, Kundera bukanlah pandit MotoGP. Kalaupun dia mau berkhotbah tentang motor, tidak lain karena di sana ada unsur “transendensi” di sana. Ada ilusi yang coba dia singkap di sana.

Bagi Kundera, si bikers yang sedang membungkuk (posisi balap) di atas motor hanya fokus pada “situasi sedang melayang”. Di sana, tidak ada masa lalu dan masa depan.

Dalam situasi melayang atau ekstase, tak ada kesinambungan waktu. Lupa kepada apa pun: lupa orang tua, lupa teman, gebetan, saudara, komunitas.

Nggak ada gunanya mengkhotbahi orang yang sedang fly. Di sana, kekhawatiran pupus, ketakutan hilang. Saat ekstase, si bikers terbebas dari (tuntutan) masa depan lebih baik yang dipropagandakan sekolah.

Dengan demikian, kecepatan, kata Kundera, adalah sumbangan teknologi (balapan) untuk meraih ekstase.

Novelis yang terkenal dengan buku Kitab Lupa ini seakan mau bilang, jika miras terlarang, jika nyabu terlarang, jika ngeganja haram jadah, cobalah balapan liar. Keduanya sama-sama bikin ekstase, sama-sama bikin melayang.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan sederet atlet balap motor sebagai manusia yang sedang fly.

Di atas motor tunggangannya yang bisa secepat pesawat jet itu, mereka sangat sadar. Karena, mereka dilatih secara profesional dan didukung infrastruktur arena yang membuat mereka masih hidup jikapun berjumpalitan dengan hebat, misalnya.

Bayangkan saja, soal aspal yang tidak sesuai dengan standar baku atau petugas lapangan tidak cukup bisa membikin turnamen gagal dilakukan. Itulah yang terjadi pada hari pensiunnya Rossi, yakni ajang Asia Talent Cup 2021 sebagai usaha pertama menjajal Sirkuit Mandalika gagal terselenggara lantaran kurangnya petugas. Atau, bisa jadi, ada infrastruktur yang belum rampung.

Semuanya harus serba fiks untuk ukuran olahraga dengan risiko sangat tinggi.

Risiko dari ilusi itu tak terbayangkan jika terjadi di luar kontrol. Balap liar adalah tindakan para remaja memindahkan ilusi kecepatan dalam MotoGP atau kejuaraan motor sejenisnya itu ke jalanan bebas.

Sampai di sini, Milan Kundera hanya bisa masygul bagaimana ilusi kecepatan itu berlangsung di Indonesia saat data Badan Pusat Statistik dan laporan kecelakaan lalu lintas dari Polri menunjukkan angka-angka mengerikan.

Setiap jam, begitu statistik itu berbunyi, rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Lebih kurang 61% karena faktor manusia, 9% karena faktor kendaraan, 30% karena prasarana dan lingkungan.

Saat polisi lalu lintas “sibuk menjegal” aksi remaja balap liar di jalanan, saat keluarga menangis sejadi-jadinya akibat terputusnya hidup anggota belianya dari akte kelahiran, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif justru tengah dimabuk oleh cashflow dari bisnis ilusi kecepatan di Mandalika.

Alangkah eloknya. Itu.

BACA JUGA Starter Pack Nonton Balapan Super Bike dan tulisan Muhidin M. Dahlan lainnya.