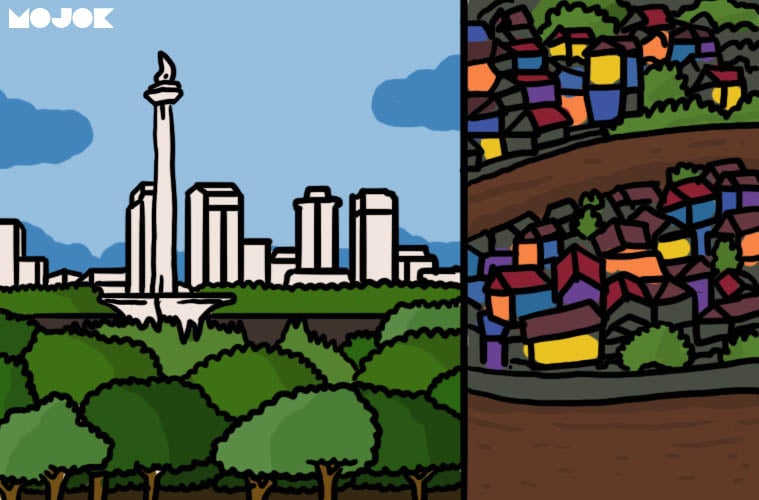

MOJOK.CO – Masalah kota-kota kita adalah masalah yang sangat dasar. Termasuk desa raksasa bernama Jakarta.

Macet dan banjir bukan masalah khas Jakarta saja. Itu masalah semua kota di Indonesia. Makin besar kotanya makin besar pula masalahnya. Masalah itu tumbuh bersama tumbuhnya kota. Ketika kota tumbuh menjadi raksasa, masalahnya juga jadi raksasa, dan nyaris mustahil dicarikan solusinya.

Masalah kota-kota kita adalah masalah yang sangat dasar, yaitu kota tidak disiapkan untuk jadi kota. Kalau diibaratkan sebagai orang tua yang mengasuh anak, kota-kota kita ibarat anak yang dibiarkan tumbuh besar tanpa dibekali keterampilan hidup yang memadai. Anak akan tumbuh jadi orang yang berbadan bongsor, tapi tidak sehat sekaligus tidak cerdas.

Kita bisa bayangkan sebuah desa yang dihuni oleh seratus orang. Desa itu tidak memerlukan sistem pengelolaan sampah. Orang-orang kampung boleh membuang sampah di pekarangan mereka. Mereka boleh menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Jalan kampung bisa sederhana saja, bahkan tidak memerlukan rambu-rambu lalu lintas. Setiap orang di kampung boleh punya kendaraan sendiri, dan 30-60 kendaraan milik orang kampung tidak akan membuat jalan kampung macet.

Namun ketika skalanya kita perbesar jadi 1000 atau 10 ribu kali, persoalan akan muncul. Pada kota berpenduduk 100 ribu atau 1 juta orang, banyak hal yang tadinya tidak diperlukan di kota berpenduduk 100 orang menjadi mutlak diperlukan.

Kota dengan 1 juta penduduk memerlukan sistem pengelolaan sampah sekaligus air limbah, penyediaan air bersih (tidak boleh setiap rumah menggali sumur), jalan-jalan kota yang sistematis, berikut rambu-rambunya, juga transportasi publik, karena jalan-jalan kota tak mungkin sanggup menampung kendaraan milik seluruh pendduduk kota.

Yang terjadi adalah kota-kota kita berubah dari desa menjadi kota, hanya dengan membesarkan diri, tapi tidak dilengkapi dengan berbagai sistem yang seharusnya ada pada kota. Jadinya persis seperti anak yang tahunya hanya makan tadi.

Ambil contoh soal transportasi. Kota dengan penduduk 100 ribu, mungkin tidak memerlukan sistem transportasi yang sangat massal. Angkutan kota dengan mobil-mobil kecil saja sudah cukup. Tapi ketika kota itu berkembang jadi kota berpenduduk 1 juta, sistem transportasi massal sudah harus dipikirkan.

Kota dengan penduduk 3 juta lebih sudah mutlak memerlukan sistem transportasi massal berupa kereta gerbong, dengan jaringan memadai. Tapi coba perhatikan, kota mana di seluruh Indonesia yang mempersiapkan sistem itu?

Jawabannya: tidak ada.

Yang terjadi di berbagai kota bukan pengembangan sistem transportasi publik, tapi justru sebaliknya, sistem transportasi publik menghilang.

Contohnya di kota asal saya, Pontianak. Di tahun 80-an kota ini dilayani oleh angkutan kota (oplet). Oplet mengantar penumpang ke berbagai titik di jalan raya kota. Dari situ penumpang harus berjalan kaki untuk mencapai rumah sendiri atau rumah yang mau di kunjungi, yang letaknya dalam gang-gang kecil yang tidak bisa dilewati oplet. Situasi ini dirasa tidak memuaskan.

Ada pilihan yang lebih baik: punya sepeda motor sendiri. Dengan sepeda motor orang lebih bebas, tidak tergantung trayek oplet, dan tidak perlu berjalan kaki.

Perlahan warga kota beralih ke sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi membuat sepeda motor makin terjangkau. Orang berbondong-bondong membeli sepeda motor. Satu keluarga sampai punya 2-3 sepeda motor. Oplet menjadi tidak laku, lalu menghilang. Sekarang Pontianak nyaris tak punya angkutan umum.

Jakarta di tahun 80-an sudah mulai macet, tapi urusan transportasi masih bisa diatasi dengan bus. Mirip dengan cerita Pontianak tadi, berbagai perkembangan membuat orang mulai beralih jadi punya mobil sendiri.

Jumlah mobil meningkat pesat, jauh melebihi pertumbuhan luas permukaan jalan. Kemacetan makin menggila. Orang jadi makin malas naik bus, lalu jumlah sepeda motor pun meledak.

Semua kota (termasuk Jakarta), dalam semua aspek, tumbuh tanpa perencanaan, tanpa antisipasi. Pemimpin baru memikirkan solusi ketika masalah sudah besar. Mereka terkejut seperti orang tersundut rokok. Itu pun sekadar memikirkan saja.

Laju pertumbuhan masalah jauh di atas kemampuan mereka menyelesaikannya. Akibatnya, upaya yang diambil untuk menyelesaikan masalah tidak pernah mampu menyelesaikan.

Ada perencanaan, tapi sering ditabrak sesuka hati, karena pemerintahan yang korup. Kawasan Senayan, misalnya, tadinya dirancang sebagai wilayah untuk ruang terbuka. Tapi di tangan pemerintahan yang korup kawasan ini beralih fungsi menjadi kawasan perbelanjaan, hotel, dan pemukiman mewah.

Berbagai kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi tempat-tempat resapan air di Bogor berubah fungsi menjadi villa-villa. Tak ada yang bisa mencegah atau melarang orang membuat villa di situ, karena pemiliknya berkuasa atau punya uang.

Hukum buatan manusia untuk mengatur diri agar kota tumbuh menjadi tempat yang layak tinggal, dilanggar sendiri. Pelanggar dan penguasa yang membiarkannya ibarat orang yang membiarkan seseorang membuat lubang di lambung kapal yang sedang mereka tumpangi.

Kota-kota kita tumbuh dengan pengelolaan seadanya. Pengelolaan dilakukan dengan mengabaikan akal sehat. Malas berpkir, ingin cari jalan pintas, mau enak sendiri, mendominasi sistem sosial kita. Kota-kota kita tumbuh jadi kota-kota yang tidak masuk akal.

Kota besar tanpa sistem transportasi massal, sistem pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan sebagainya, adalah kota yang tidak masuk akal. Ini kota yang tidak dikelola dengan akal.

Semua kota dikelola dengan cara itu. Negara ini dikelola dengan cara itu. Negara ini dikelola tanpa memakai akal. Negara ini punya cerdik cendekia, tapi ilmu mereka tak cukup untuk membuat negara ini dikelola dengan akal.

Jadi kalau setiap hari setiap kota bergelut dengan kemacetan, itu hanya konsekuensi logis dari tindakan tidak pakai akal tadi. Kalau setiap tahun kota-kota kebanjiran, itu pun sebuah konsekuensi logis saja.

Warga kota secara kolektif memang hidup dengan cara-cara yang mengancam diri mereka sendiri. Kota-kota tumbuh menjadi desa raksasa yang kumuh, jorok, padat, semrawut, dan berbahaya.

Ya, akui saja. Kita sebenarnya tidak punya kota. Kita hanya punya desa-desa raksasa.

Dan kebetulan saja salah satunya adalah Jakarta.

BACA JUGA KETIKA KOTA MAKIN KAYA, DESA MAKIN MISKIN atau tulisan HASANUDIN ABDURAKHMAN lainnya.