MOJOK.CO – Saat Natal, kebanyakan orang Amrik suka ngucapin “Happy Holiday” ketimbang “Merry Christmas”, di Inggris pun sama. Cuma Indonesia yang beda.

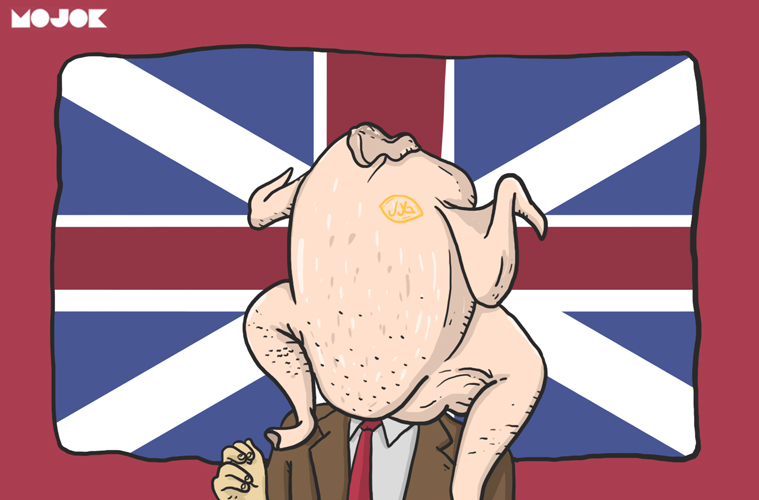

Kalkun halal kembali dipromosikan sejumlah jaringan supermarket di Inggris pada liburan Natal akhir tahun ini. Meski sebenarnya kalkun yang dijual ini tidak istimewa-istimewa amat.

Kalkunnya, ya kalkun biasa, seperti kalkun yang mengempit kepala Mr. Bean. Semacam kalkun yang oleh Benjamin Franklin dianggap lebih ksatria ketimbang bald eagle untuk dijadikan maskot Amerika. Kalkun yang—oleh ilmuwan yang sama—sering disetrumi listrik untuk eksperimen fisikanya.

Tapi apakah kalkun bisa tidak halal? Ya bisa saja. Misalnya jika tata cara penyembelihannya tidak sesuai tuntunan fikih. Atau, kalau di Indonesia, kalkun yang sebelum disembelih sudah mendahului kita semua, sowan ke haribaan Sang Khalik.

Di tempat tinggal saya, Reading, 60 km sebelah barat London, pada hari-hari biasa kalkun halal dapat dibeli di toko-toko Arab atau Pakistan.

Nah, jika di sekitar libur Natal sejumlah supermarket mem-feature kalkun lengkap dengan label halalnya, tentu karena mereka mengendus gelagat peningkatan permintaan konsumen secara spesifik.

Data dari tahun 2014 hingga 2017 ini menunjukkan kenaikan konsumsi kalkun di Inggris yang relatif tajam tiap kali mendekati Desember. Sementara itu The Financial Times mencatat, enam tahun lalu kalkun bersertifikasi halal yang dipasarkan di Inggris sudah mencapai 5.500 ekor.

Siapakah pengonsumsi kalkun halal itu?

Saya tak punya informasinya tapi nekad menduga: pastilah ini bersangkut-paut dengan konsumen muslim. Kalau untuk konsumen Yahudi, mungkin promosinya jadi kalkun kosher. Kalau untuk konsumen nonmuslim lainnya, ya, label halal tak diperlukan.

Tapi apa hubungan kalkun halal dengan selebrasi Natal? Pertanyaan itu kita rembug belakangan saja. Yang jelas, tiap akhir tahun, kalkun memang selalu happening.

Di Amrik, lenggang kalkun dimulai dari perayaan Thanksgiving. Pada Kamis keempat bulan November itu biasanya orang-orang menyempatkan mudik, kumpul keluarga, dan makan bersama. Kalkun lah hidangan utamanya.

Orang-orang Inggris tidak merayakan Thanksgiving. Tapi kalkun hadir dalam menu Natal sudah sejak (atau baru mulai pada) abad ke-16. Saat itu kalkun masih sangat istimewa. Cocok jadi centerpiece santapan hari raya.

Bagi keluarga petani, ini berarti produksi telur ayam dan susu sapi tak terganggu karena kalkun lah yang diumpan ke meja dapur. Dengan ukurannya yang jumbo, kalkun pas untuk makan besar keluarga dan sanak-saudara.

Sampai sekarang, musim dingin di akhir tahun tetap menjadi rentang waktu bertumpuknya peristiwa religius, kultural, dan komersial. Mereka berkait berkelindan hingga seringkali pula kabur batas-batas antara ketiganya.

Maka sebetulnya tak jelas benar para konsumen “kalkun halal” itu mengonsumsi kalkun di sekitar Natal untuk keperluan yang mana. Tapi jika dugaan asal-asalan tadi diteruskan, kemungkinan gampangnya begini:

Konsumen muslim, yang kebanyakan imigran dari Afrika Utara, Turki, jazirah Arab hingga Pakistan, menjalin integrasi sosial dengan menyerap tradisi lokal Inggris.

Mereka merayakan liburan akhir tahun, saat dingin menusuk tulang, dengan kumpul-kumpul di tengah kehangatan keluarga sembari makan kalkun bersama. Dan ini tak harus bertentangan dengan kaidah agama.

Di Indonesia, mengakomodasi tradisi seraya tetap merawat akidah sudah menjadi praktik yang teramat lazim. Contoh yang monumental dan populer, salah satunya, tentulah menara Masjid Kudus.

Tapi okelah, itu cerita dari masa lalu. Lha kalau pada zaman now? Oh, janganlah engkau menyerupai suatu kaum…

Pada malam Natal yang dingin dan berangin beberapa hari lalu, saya berjalan menyusuri pedestrian berpaving batu yang membelah pusat kota Reading. Menggigil, tentu saja.

Diapit deret bebangunan tua yang diadaptasi menjadi toko-toko modern, di antara semerbak sinamon dan limpah cahaya lampu-lampu hias kota, banyak orang masih lalu-lalang untuk last minutes shopping. Natal, secara sosial, memang ditandai antara lain dengan berbagi bingkisan untuk kerabat dan sahabat.

Tapi mana hiasan Natalnya?

Di ruang publik itu saya tak menemukan figur salib, palungan, gembala, tiga raja, atau ikon-ikon lain dari kisah wiyosan suci. Hanya lampu yang membentuk berbagai macam pita, bunga, serta raut rusa menarik kereta salju. Itu pun tanpa Sinterklas di atas keretanya. Santa dan ceria warna-warna merah-hijau-putih hanya muncul pada desain-desain cantik interior toko.

Saya jadi teringat obrolan ihwal perayaan Natal yang cenderung semakin sekuler dan kian komersial. Tapi karena saya tak punya pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan memadai tentang hal itu, yang kemudian melintas di benak justru tulisan lawas dari The Guardian yang memicu ingatan tentang pentingnya mempertimbangkan minoritas dalam perayaan keagamaan di ruang publik.

Lho? Ya, seperti kebanyakan orang Amrik yang lebih suka mengucapkan Happy Holiday ketimbang Merry Christmas, di Inggris pun banyak yang berpendapat sama. Happy holiday, peace, enjoy the season, have lots of festive fun dan semacamnya dianggap lebih mampu merangkum berbagai golongan.

Pihak yang lain tidak keberatan dengan Merry Christmas karena dalam masyarakat makna ucapan itu sudah berkembang sedemikian rupa, tak lagi merujuk pada perayaan keagamaan semata.

Begitulah. Bahkan untuk mayoritas, mengekspresikan simbol keagamaan di ruang publik bukan perkara gampang. Selalu ada pihak lain, kendati itu minoritas, yang harus dipertimbangkan.

Padahal—tidak seperti Amrik—United Kingdom pada dasarnya bukan negara sekuler. Juga bukan seperti Prancis yang berusaha membebaskan ruang publik dan bangunan milik pemerintah dari simbol-simbol agama. Kita ingat, di Prancis bukan hanya burqa yang dilarang, tapi patung Bunda Maria pun di-remove dari taman kota.

Sampai di sini, tak ada yang lebih menyenangkan ketimbang ber-ghibah tentang negara dan pemerintahnya yang kafir seperti Inggris, bukan? Oke dah, mari kita lihat secara nyinyir satu per satu.

Pertama, pemerintah yang lalai.

Look, Pemerintah Inggris itu mengurus hal-hal duniawi sampai sekecil-kecilnya, Makan siang murid SD diinspeksi secara sangat ketat. Transportasi publik harus andal dan nyaman. Layanan kesehatan untuk manula tak boleh tersendat. Ini-itu harus ramah lingkungan.

Namun giliran soal yang gawat, eh, malah kelewatan. Lha wong pemerintah kok ogah turut campur mengurusi keimanan warganya. Cobalah mencontoh Indonesia. Misalnya, milih cawapres saja melalui ijtimak ulama. Hasilnya terbukti berkelas, bukan?

Kita mendapatkan ekonom setara Bung Hatta sekaligus santri post-islamisme yang juga dapat digolongkan sebagai ulama karena rajin melakukan ibadah sunah, santun, tawaduk, tidak berperilaku mungkar, dan berilmu.

Kedua, hubungan mayoritas dan minoritas.

Dalam hal ini Inggris terbukti ketinggalan zaman. Mungkin masih menganut semacam mitreka satata alias bersahabat dengan tata aturan yang sama ala Kerajaan Majapahit.

Padahal alangkah indah jika mayoritas itu mengayomi, dan minoritas selalu sesekali mengalah. Percayakanlah kepada mayoritas untuk mendefinisikan segala hal berkenaan dengan kodrat, kedudukan, dan fungsi minoritas.

Apalagi kalau itu menyangkut ibadah. Apa sulitnya meniru Indonesia, misalnya dalam mengelola bulan puasa. Hormatilah yang tidak menjalankan puasa? Eh, jangan kebalik-balik, ya?

Lha wong mayoritas yang taat beribadah kok malah harus menghormati mereka yang tidak beribadah.

Jangan lupa, mayoritas itu pengasih dan penyayang. Dengan catatan, sepanjang yang minoritas manut. Tapi jika minoritas kufur nikmat, bahkan mulai pecicilan dan pengin jadi gubernur, wahai, amatlah berat siksanya.

Jangankan jadi kepala daerah. Lha wong jadi ketua panitia saja sebaiknya tidak usah, kok. Panitia yang dipimpin minoritas, mana bisa anggotanya kelak masuk surga? Kalau minoritas jadi sekretaris? Jangan. Itu jabatan strategis.

Bendahara saja? Lho, apa mungkin memercayakan keuangan kepada orang tak seiman? Yowis, jadi seksi konsumsi. Gundulmu, kita kan perlu jaminan semua makanan benar-benar halal. Seksi dekorasi? Okelah. Tapi bagaimana kalau nanti ada simbol-simbol yang merusak keimanan?

Ketiga, ini kebiasaan Inggris penjajah: suka memecah-belah.

Begini ya, Ikhwan. Yang namanya perayaan itu ya tetap perayaan. Titik. Tidak bisa dipilah-pilah. Tak perlulah keminter mengategorikan aspek-aspeknya.

Masa iya, ada yang kultural, ada yang relijius; ada urusan publik, ada soal privat; ada identitas personal, ada ekspresi komunal. Padahal semuanya itu satu dan utuh.

Sudah jelas, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan dibagi-bagi apalagi atau dicampur. Hidup itu hitam ATAU putih. Sebab warna pelangi sudah jadi lambang eljibiti.

Keempat, soal simbol keagamaan di ruang publik tadi, Pemerintah Inggris ternyata malah kurang kick and rush.

Padahal sebenarnya sederhana saja rumusnya. Jika menyangkut simbol agama kita, itu adalah ekspresi kesalihan dan relijiusitas, baik di level personal maupun komunal, yang harus tercermin di seluruh ruang kehidupan.

Jika menyangkut simbol agama mereka, pastilah itu tidak lain dan tidak bukan merupakan tanda-tanda teologis yang ofensif dan ekspansif.

Oke, ya?

Dalam perjalanan pulang, saya menerima pesan seorang teman. Isinya undangan makan di sore hari Natal. Menu utamanya? Jelas lah: roasted halal turkey.

Sebelum saya tanya lebih lanjut, dia sudah mengirim pesan susulan; “Jangan khawatir. Kaki kalkun sudah saya potong. Tapi maaf, tak bisa persis membentuk huruf T.”